糖尿病やメタボリックシンドロームの予防と治療は一般的に、食事と運動を組み合わせた方法を取りますが、厳密な食事療法と運動療法を実施するのは、事実上かなりの努力を要することになります。そこで食事療法・運動療法の効果を上げるために、様々な補完代替療法を追加することがあります。ここでは糖尿病の補完代替療法について説明します。

1.糖尿病に用いられる補完代替療法

例えばサプリやハーブ、マクロビ食、ビーガン食などは食事療法を補完しますし、森林療法や太極拳などは運動療法を補う役割を果たします。この他に漢方や鍼灸、ヨーガ等も威力を発揮することが、一定のエビデンスレベルで示されています。

糖尿病治療に限ったことではありませんが、補完代替療法の利用を考える際には、“信頼できる情報”を探すことが極めて重要になります。

インターネット上には多くの情報が存在しますが、どの情報が信頼できるか見極めるのは一般の方では容易でないため、医師や薬剤師、消費者庁が推奨するアドバイザリースタッフ(健康食品管理士・食品保健指導士・NRサプリメントアドバイザー)に相談してください。

いくつかの補完代替療法は糖尿病の補完代替療法として有益である可能性が示されていますが、一方で他の療法はむしろ害を及ぼす可能性すらあります。特に病院で糖尿病薬を処方されている方は、組み合わせることができる補完代替療法に限りがあります。自己判断で間違った組み合わせを選択してしまうと病気が悪化したり、薬の効果を弱めてしまったり、副作用が強く出てしまうことが少なからずあります。

それでは、糖尿病の治療に利用されている補完代替療法について記載いたします。

(1)栄養補助食品(サプリ)

糖尿病の患者さんが行う補完代替療法の大部分が、サプリメント等健康食品の摂取です。

一部の健康食品は、糖尿病の補完医療として有益な可能性が示されていますが、エビデンスのレベルは様々です。また、”自然な糖尿病治療 “や “糖尿病薬の代わり “をうたうような、あまりにも良すぎる糖尿病用製品が存在しますが、これらの製品は違法に販売されています。

病院で処方された薬を勝手にサプリメントに置き換えることは、くれぐれも避けてください

気を付けたいこととして、糖尿病の患者さんでは腎臓の機能が低下していることが多いため、サプリメント等の摂取により腎機能障害を起こす危険性があることです。

腎臓の機能が低下している糖尿病の方がサプリメントを使用する際には定期的に医師による診察を受けてください。

世界最大の健康食品に関するデータベースである「ナチュラルメディシンズ」に基づき各成分の有効性に関するエビデンスレベルを記載しました:

レベル1:有効

レベル2:おそらく有効

レベル3:確実ではないが有効性が科学的に示唆されている

レベル4:有効でない可能性がある

レベル5:おそらく有効でない

レベル6:有効でない

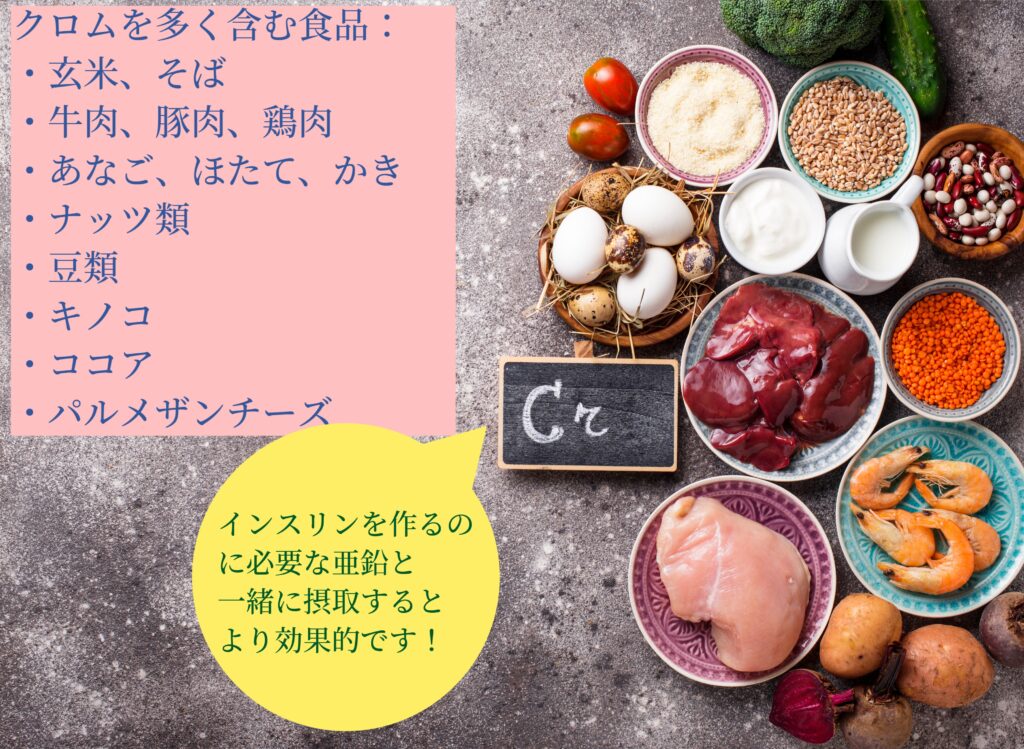

①クロム:(有効性エビデンス:レベル3「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

クロムはヒトの体内に約2 mg存在するミネラルで、血糖値、血圧、コレステロール値を下げる働きに関わる必須微量ミネラルです。

幅広い食品に含まれ、体内で起こるあらゆる代謝 に関わっています。

クロムが不足すると、エネルギー源であるブドウ糖を筋肉や肝臓に取り込むことができなくなります。インスリンがうまく働かず、糖の代謝が正常に行われないと、血液中の糖を取り込んで利用することができないので、血糖値が下がらなくなります。高血糖の状態が続くと疲れやすくなるなどの症状が現れ、そのまま糖尿病になる恐れも出てきます。

・Ⅱ型糖尿病患者を対象とした試験で、クロムを摂取させるとインスリンや酸化ストレスを低減させ、インスリン抵抗性の改善が見られたことから、クロムにはⅡ型糖尿病予防効果があると期待されています。

・糖尿病のモデル動物にクロムを摂取させると、動脈硬化に関連のある LDLコレステロール及びVLDLコレステロールの値に改善が見られ、総コレステロール/HDL 及び HDL/LDL のバランスが改善されました。また肝臓における糖代謝酵素の働きを正常化させました。これらの結果より、クロムが動脈硬化予防効果を持つことが示唆されています。

②α-リポ酸:(有効性エビデンス:レベル3「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

α-リポ酸は私たちの体内で強力な抗酸化物質として機能する物質です。体内にはα-リポ酸が存在しており、さまざまな食品や栄養補助食品から摂取することができます。

α-リポ酸が体重減少、インスリン抵抗性の改善、糖尿病性ニューロパチー(糖尿病に伴う神経の障害)を改善する可能性が示唆されています。α-リポ酸は体内に蓄積した脂肪を消費するプロセスを促進することで上記の効果を示すと考えられています。

もともと体内に存在する物もともと体内に存在する物質のこともあり、α-リポ酸はよほど大量に摂取しなければ副作用のリスクが低いことも知られています。

ただし、薬物療法と併用する場合には、これらの薬剤と相互作用を示す可能性があるため、注意が必要となります。

③アガリクス茸:(有効性エビデンス:レベル3「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

.png)

アガリクス茸のエキスを糖尿病治療薬と一緒に摂取すると、インスリン抵抗性が改善することを示す報告があります。

患者さんにより、アガリクス茸を摂取すると血糖値が下がりすぎたり、掻痒(かゆみ)を起こす場合があります。

④タラ肝油:(有効性エビデンス:レベル3「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

タラ肝油はサプリメントとして摂取することが可能です。

タラ肝油は糖尿病に伴う腎障害の治療に用いられ、摂取すると尿たんぱくの値が低下します。

食後に服用することで副作用(げっぷ、口臭、胸やけ)を防げます。

⑤亜麻の種子:(有効性エビデンス:レベル3「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

2型糖尿病患者が特定の亜麻の種子製品600mgを1日3回、3か月摂取するとヘモグロビンA1Cが低下することが示されています。

ただし、空腹時血糖値およびインスリン値が低下することはないようです。これとは別の研究で、2型糖尿病患者が亜麻の種子粉末1日10gを1か月摂取すると、空腹時血糖値が低下する可能性が示されました。

ただし、すでにコントロール良好な2型糖尿病患者では亜麻の種子を摂取しても空腹時血糖値・インスリン値が低下することはないようです。

⑥アメリカジンセン(アメリカ人参):(有効性エビデンス:レベル3「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

アメリカジンセンと朝鮮人参はどちらもウコギ科トチバニンジン属の薬用植物でよく混同しますが、薬効が異なります。

アメリカジンセンは多くのアメリカ先住民部族の間で古くから薬として用いられてきました。

消化薬として用いられるほか、頭痛・女性不妊・発熱・耳痛などにも用いられています。

2型糖尿病患者が食前2時間以内にアメリカジンセン3gを経口摂取すると、食後血糖値が低下する可能性が示唆されています。

ただし用量をそれ以上増やしても効果が増大することはないようです。

アメリカジンセンは血糖値を降下させる作用があるため、抗糖尿病薬を服用されている患者さんがこれを摂取すると、血糖値が過度に低下する恐れがあります。抗糖尿病薬とアメリカジンセンを併用する場合には血糖値を監視したほうが良いです。

また、アメリカジンセンに含まれる成分(ジンセノサイド)には女性ホルモン様の作用があるため、乳がん・子宮がん・卵巣がん・子宮内膜症・子宮筋腫の患者さんはアメリカジンセンを含む製品を摂取しないようにしてください。

また、高用量のアメリカジンセンは不眠を引き起こす可能性があるといわれています。睡眠障害がある方は慎重に使用するようにしてください。

⑦インドオオバコ(サイリウム):(有効性エビデンス:レベル3「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

-1024x683.jpg)

インドオオバコ(サイリウム)は悪玉コレステロール(LDL-コレステロール)を下げ、善玉コレステロール(HDL-コレステロール)を上げる作用をもち、高コレステロール血症や心疾患に対する潜在的な効果が期待されています(有効性エビデンス:レベル2)。

また、便秘改善における高いエビデンスを有します(有効性エビデンス:レベル1)。

糖尿病における血糖値改善のエビデンスは「レベル3」ですが、食品に混入、または食品と一緒に摂取すると最も効果的に血糖値を下げると考えられています。

インドオオバコの大変興味深い点として、健康な人の血糖値には影響を及ぼさず、糖尿病の患者さんのみに作用する研究結果が得られていることが挙げられます。

また、コレステロールが高値の糖尿病患者さんがインドオオバコを摂取すると、総コレステロール値を9%、LDL-コレステロールを13%低下させたデータが報告されています。

インドオオバコを利用する際注意すべき点を以下に記載します:

・糖尿病の治療に用いられる薬剤であるメトホルミンと一緒に摂取すると、メトホルミンの体内への吸収量を変化させ、その結果、メトホルミンの効果が強くなったり弱まったりすることがあります。

メトホルミンを服用した後、30-60分間隔をあけてからインドオオバコを摂取してください。

・降圧剤や血糖値を降下させる薬剤やサプリと併用すると、血圧や血糖値が下がりすぎてしまう可能性があります。

併用を検討される場合は医師にご相談ください。

・インドオオバコにアレルギーを持つ方がいます。

鼻詰まりや皮膚の赤み、強いかゆみ、息苦しさ、意識喪失等の症状が出たら直ちに服用をやめて、医療機関を受診してください。

⑧エゾウコギ:(有効性エビデンス:レベル3「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

エゾウコギは様々な目的で用いられる薬草です。

少し調べただけでも、高血圧・低血圧・動脈硬化・腎疾患・アルツハイマー型認知症・注意欠陥多動障害(ADHD)・慢性疲労症候群・糖尿病・高コレステロール血症・末梢神経障害・線維筋痛症・関節リウマチ・二日酔い症状の緩和・インフルエンザ・風邪等に用いられるほか、がん化学療法の副作用を治療する目的でも用いられます。

さらに健常な人の運動能力や作業能力を向上させる目的や、スキンケア製品に添加されたりもします。

糖尿病の患者さんがエゾウコギを摂取すると血糖値が改善することが報告されています。

ただし、抗糖尿病薬と併用する場合はエゾウコギの作用により血糖値のコントロールが難しくなる場合がありますので、医師と相談してください。

⑨オリーブ:(有効性エビデンス:レベル3「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

日本の食卓でもすっかりポピュラーになったオリーブですが、食品だけでなく「くすり」として用いられることもあります。

オリーブオイルは便秘・高コレステロール血症・高血圧・糖尿病に伴う血管疾患、耳の感染症に伴う痛みや関節炎の治療に用いられたり、心臓発作や脳卒中、乳がん・結腸直腸がん・卵巣がんの予防のために使用されたりしています。

オリーブオイルの摂取量が多い人(1日約15~20g)は、糖尿病の発症リスクが低いことが知られています。

また、糖尿病患者さんがオリーブオイルを摂取することで、血糖値のコントロールが改善する可能性が示唆されています。

⑩カフェイン:(有効性エビデンス:レベル3「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

カフェインはコーヒー豆のほか、カカオ豆や紅茶、緑茶、マテ茶等、60種類以上の植物の葉や種子、果実に含まれる化合物です。

人類は石器時代からカフェインを利用してきました。

ある種の植物を噛んだり、摂取すると疲労が回復し、注意力が増して気分が良くなることを経験的に見つけていました。

現代ではカフェインが心機能を活性化し、利尿作用を示すほか、気分や忍耐力、脳・血管に作用を示すことが判っています。

また減量目的で使用され、さまざまな「減量サプリ」に成分として含まれています。

カフェインを含む飲料を摂取すると2型糖尿病の発症リスクが下がることが報告されていますが、2型糖尿病の患者さんがカフェインを摂取しても糖尿病の症状は改善しないようです。

1型糖尿病におけるカフェインの効果も報告されていますが、研究により結果が異なっていて、有効性は不明なようです。

⑪シナモン:(有効性エビデンス:レベル3「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

シナモンは実は複数の種類があります。

セイロンシナモン・カシアシナモン・チャイニーズシナモンの3種が一般的に利用されますが、お店で売っているシナモンはカシアシナモンとチャイニーズシナモンが混ざったものです。

血糖値の降下作用が報告されているのは現在のところ、カシアシナモンのみですが、恐らくほかのシナモンも血糖降下作用のある化合物を含んでいると考えられています。

シナモンは何百年もの間、スパイスだけでなく「くすり」として用いられてきました。

いくつかの研究により、2型糖尿病の人が毎日シナモンを3か月間摂取すると血糖値のコントロールが改善し、血中コレステロールが低下することが示されています。

⑫アマニ油:(有効性エビデンス:レベル4「有効でない可能性がある」)

アマニ油は食品として調理油やマーガリンとして用いられていますが、精油を用いて薬を作ることもあります。

亜麻の種子から製造していますが、種子に含まれるα-リノレン酸のみを抽出しているため、種子に含まれるリグナンや繊維が含まれておらず、亜麻の種子が有する緩下作用(おなかを緩くする)や、抗がん作用がアマニ油にはありません。

糖尿病の患者さんがアマニ油を摂取しても、血糖値やインスリン抵抗性が改善することはないようです。

恐らく亜麻が持つ糖尿病に伴う症状の改善は、アマニ油を取った後の残渣(繊維とリグナン成分)に含まれているのではないかと思います。

⑬EPA(エイコサペンタエン酸):(有効性エビデンス:レベル4「有効でない可能性がある」)

⑭フスマ:(有効性エビデンス:レベル4「有効でない可能性がある」)

フスマの摂取は血糖コントロールに一貫した効果を示さないことが報告されています。

また、2型糖尿病患者で懸念される心疾患リスク因子(血圧・血中脂質・ホモシステイン・C反応性たんぱく)の数値も改善されないようです。

⑮(参考)葉酸:

(写真)ホウレンソウは葉酸を摂取できる代表的な野菜です。

生のホウレンソウ100gは210 μg、茹でても110 μgの葉酸を含んでいます。

糖尿病の症状そのものではありませんが、糖尿病の治療に用いるメトトレキサートという薬剤の副作用として知られる吐き気と嘔吐が、葉酸を摂取することで改善することが報告されています。(有効性エビデンス:レベル2 「おそらく有効」)

葉酸は高血圧の改善や腎機能改善(血中ホモシステイン低下作用)作用も報告されているので、補完療法として利用したいですが、葉酸を長期にわたり過剰に摂取すると心臓発作のリスクが高まることも報告されています。また、ほかの研究で高用量の尿酸を長期間摂取すると、肺がんや前立腺がんなどのがんリスクが高まることも報告されています。

がんの既往歴がある方は高用量の葉酸を長期間摂取することは避けたほうが良いと思います。

(2)漢方(漢方薬・鍼灸)

漢方の分野で糖尿病は「消渇(しょうかつ)」と呼ばれます。

これは喉が渇く状態に由来した病名です。糖尿病治療に用いる4種の漢方薬を以下に記載します。患者さんの身体の状態に合わせて使い分けます。

①五苓散(ごれいさん):利尿作用をもつ代表的な漢方薬です。水分循環を改善し、無駄な水分を取り除きます。

②八味地黄丸(はちみじおうがん):腎機能低下や糖尿病など体の弱った機能を補う漢方薬です。

③白虎湯(びゃっことう):体の熱を冷まし、体中の痒みを鎮める漢方薬です。④牛車腎気丸(ごしゃじんきがん):体力をつけ、水分の循環をよくする漢方薬です。

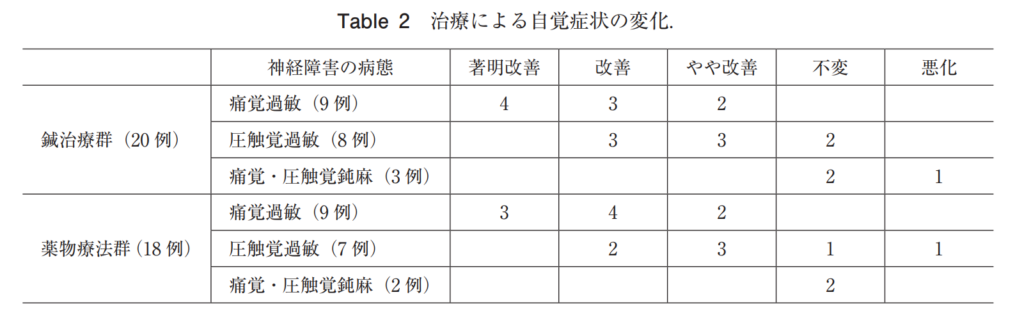

また、糖尿病に伴う末梢神経障害(しびれなど)の治療には、鍼による治療が有効です。

糖尿病性神経障害を有する患者さん(38名)に鍼治療を施した結果が2012年に報告されています(下図)。

・参照:臨床神経学2012年

糖尿病に伴う足の痛みとしびれに対する鍼治療(3か月間)の効果を調べたところ、50%の患者さんが「改善」、「著名改善」しています。投薬群を対照としていますが、鍼の効果は薬物による治療と遜色ない結果でした。

鍼による治療の優れた点は副作用がほとんどない、ことですので、

鍼と投薬を併せて行った場合はどの程度改善するのか、非常に興味があります(残念ながらこの研究ではそこまで調べていませんでした)。

(3)ヨガ:

ストレスは血糖値をあげるため、ヨガによりリラックスすると血糖値が改善します。

また、運動療法と同様、肥満や高血圧の解消にもつながります。

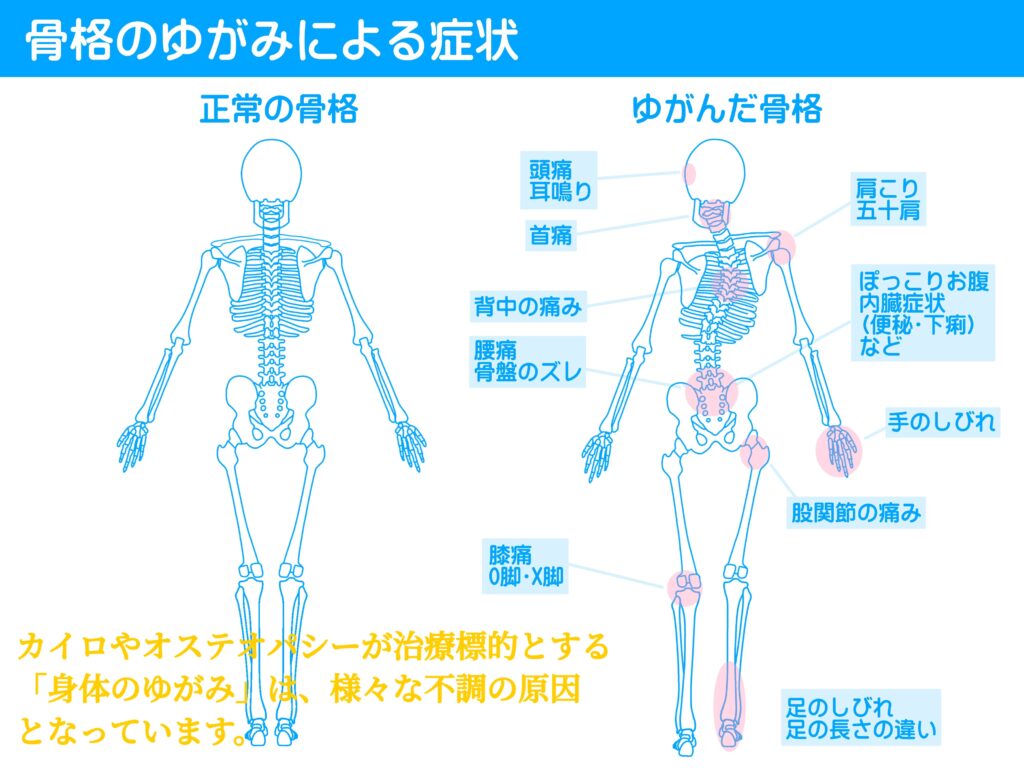

(4)カイロプラクティス・マッサージ・指圧・リフレクソロジー

重度の糖尿病患者さんは血管が弱くなっており、また、小さな傷から感染症を起こしやすくなっているため、マッサージ等の施術は避けられる傾向にあるようです。

大株のローズマリー:よく散策する代々木公園には小さなハーブガーデンがあります。

ちょっとだけ葉をつまんで、香りを嗅ぐと、不思議と頭がすっきりしますよ。(photo by 金ひげ先生)

2.糖尿病について

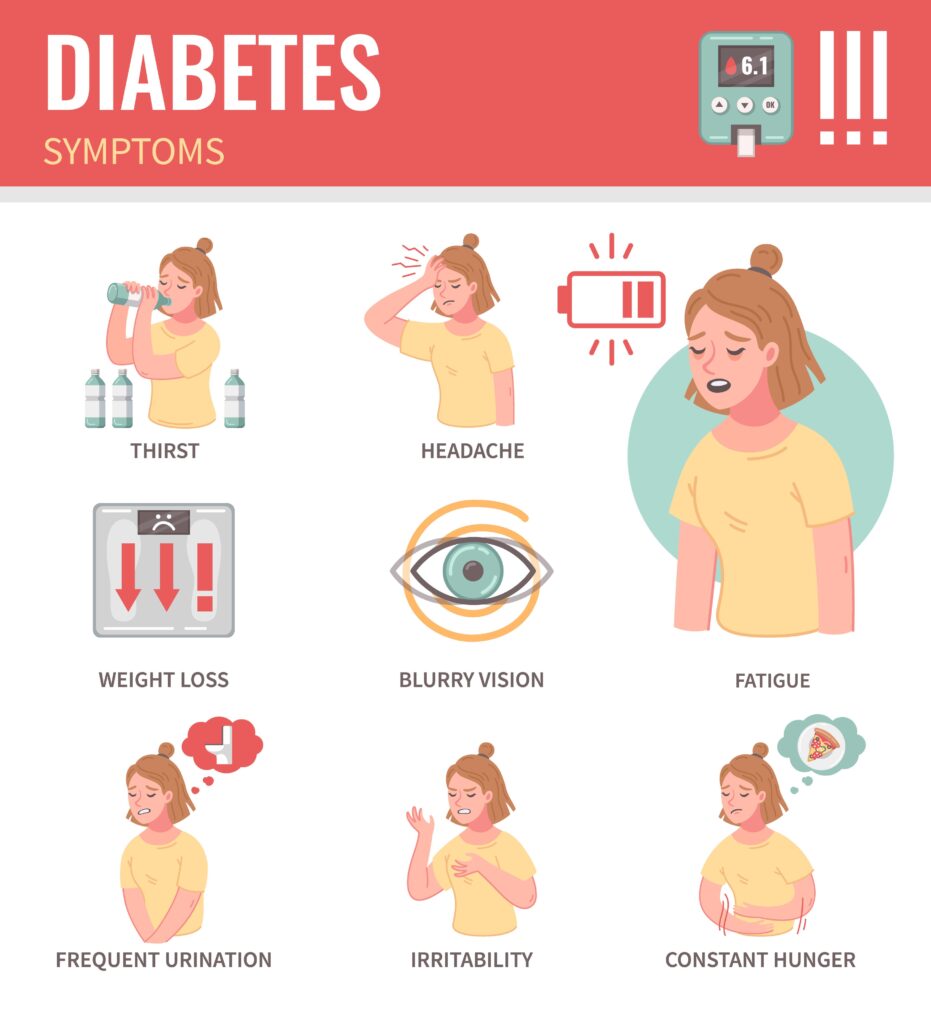

図:糖尿病の症状:①喉の渇き ②頭痛 ③体重減少 ④目のかすみ ⑤疲労感 ⑥頻尿 ⓻怒りっぽい ⑧持続する空腹感

糖尿病は血糖(ブドウ糖)値が高くなりすぎる病気です。

身体が血糖を正常にコントロールする機能が正しく働かないと糖尿病になります。

糖尿病には1型と2型の2つの種類があります。

1型糖尿病の患者さんはインスリン注射が必要になります。

これに対し2型糖尿病の患者さんは、インスリン注射が必要な人もいますが、多くの人は薬を飲んで食事を変えるだけで普通の生活を送ることができます。

どちらの種類の糖尿病も、心臓発作や脳卒中などの重大な疾患を引き起こすことがあり、注意が必要です。

アメリカでは約9.4%の人が糖尿病ですが、糖尿病の人の約4人に1人は自身が糖尿病であることに気づいていない、というデータがあります。

3.現代医学における糖尿病の治療

図:糖尿病治療は薬物治療と食事療法、運動療法を組み合わせる場合が多い。治療に選択できる薬剤の種類も多くある。運動療法はインスリン抵抗性を改善する効果がある。

糖尿病には根本的治療法がありませんが、糖尿病患者さんはインスリンやその他の薬を使用したり食事を管理することによって、健康な時と変わらない生活を送ることが可能になります。

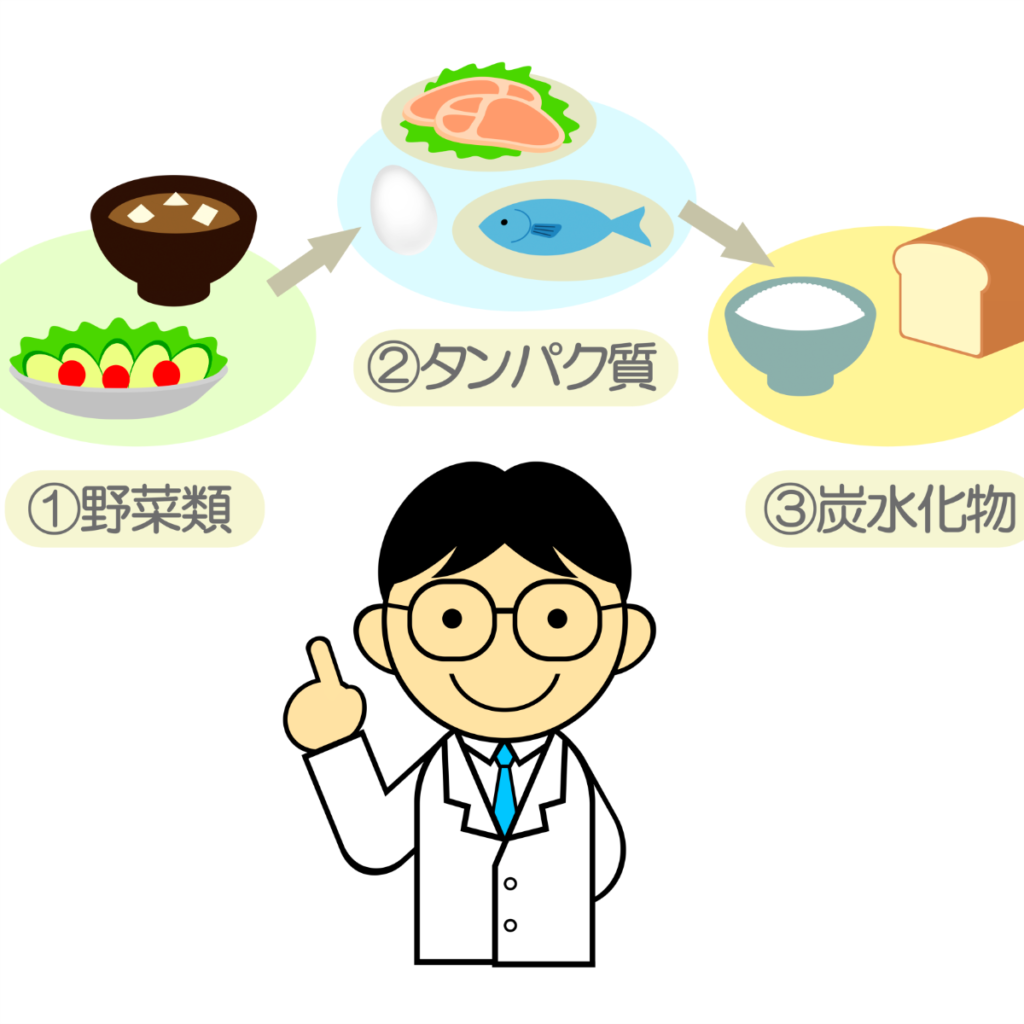

(1)食事療法:

糖尿病の食事療法は比較的シンプルです。

各患者さんの年齢・身長・活動量から一日の摂取エネルギーを割り出し、これを守り生活する、というものです。

(一日のエネルギー摂取量:kcal)=

(身長:m)×(身長:m)×22 ×(エネルギー係数)

「エネルギー係数」は、各患者さんの通常の生活における活動量を示しています。一日ほぼ座りっぱなしの生活を送る人は25~30、座って過ごすことが多いが、通勤や家事、軽い運動をする方は30~35、肉体労働や強度の高い運動を日常的にこなす方は35、場合によりそれより大きい値になります。

例えば私の場合ですが、

(身長1.75 m )× (身長1.75m)× 22 × 30 =2,021 kcal

ということになるようです。

身長×身長×22 の部分はいわゆる「理想体重」と呼ばれるもので、私は67kg・・・・実際の体重はというと、だいぶオーバーです・・ね・・運動はしているのですが、お酒と食べ物がおいしすぎてダメです泣。

図:食事療法における「6つのポイント」が、ガイドラインに明記されています:

(1)朝・昼・夕食を規則正しく食べ、間食を避ける

(2)腹八分目とし、ゆっくりよく噛んで食べる

(3)食品の種類はできるだけ多く、バランスよく食べる

(4)脂質と塩分の摂取を控えめにする

(5)野菜・海藻・キノコなど、食物繊維を多く含む食品を積極的に、かつ、なるべく食べ始めにとる

(6)肥満がある場合は、まず3%の体重減をめざす

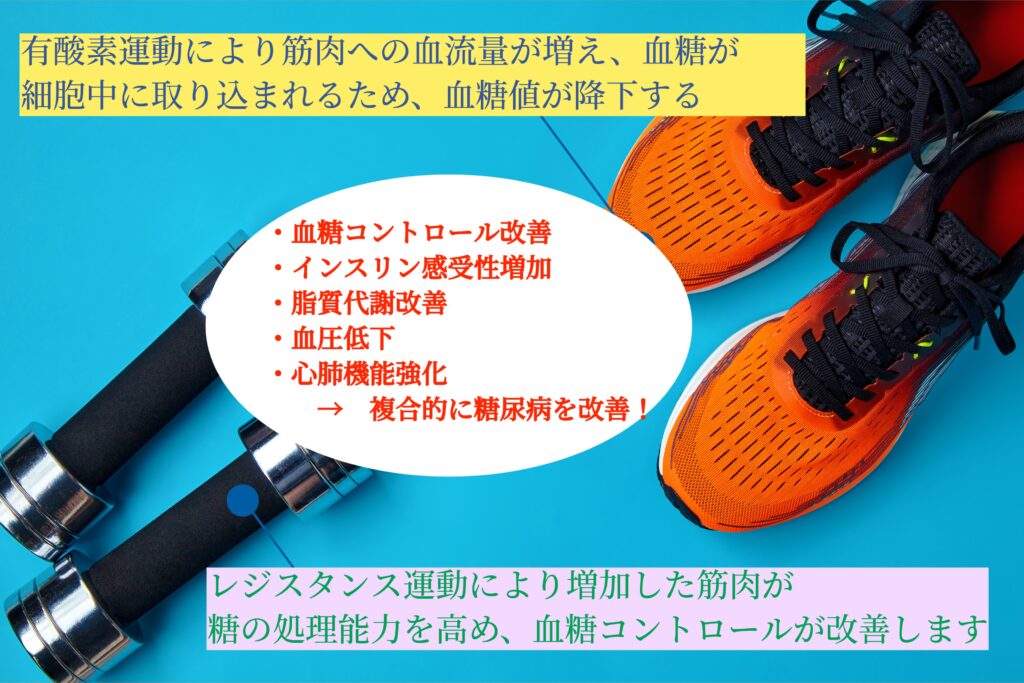

(2)運動療法:

このブログを書く際に調べて分かったのですが、糖尿病の運動療法は結構ハードな内容でした。

ウォーキング・ジョギング・水泳等のいわゆる有酸素運動と、筋トレ・腕立て伏せ・スクワットのような筋肉に抵抗をかける運動(これを“レジスタンス運動”という)とを組み合わせて行います。

有酸素運動は週に150分かそれ以上(!)、週3日以上、運動しない日が2日以上続かないように行い、レジスタンス運動は連続しないように週2~3日行うことが推奨されています。

注意!:インスリンや一部の糖尿病薬を服用している人は、運動により低血糖を起こすことがあるため注意してください。

*日本糖尿病推進会議は運動療法を禁止、あるいは制限すべき患者さんとして、以下の症状をお持ちの患者さんを挙げています(参照「糖尿病治療のエッセンス」):

1)空腹時血糖値が250mg/dL以上の方

2)尿ケトン体が陽性の方

3)眼底出血がある方

4)腎不全の方

5)虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)をお持ちの方

6)骨・関節疾患をお持ちの方

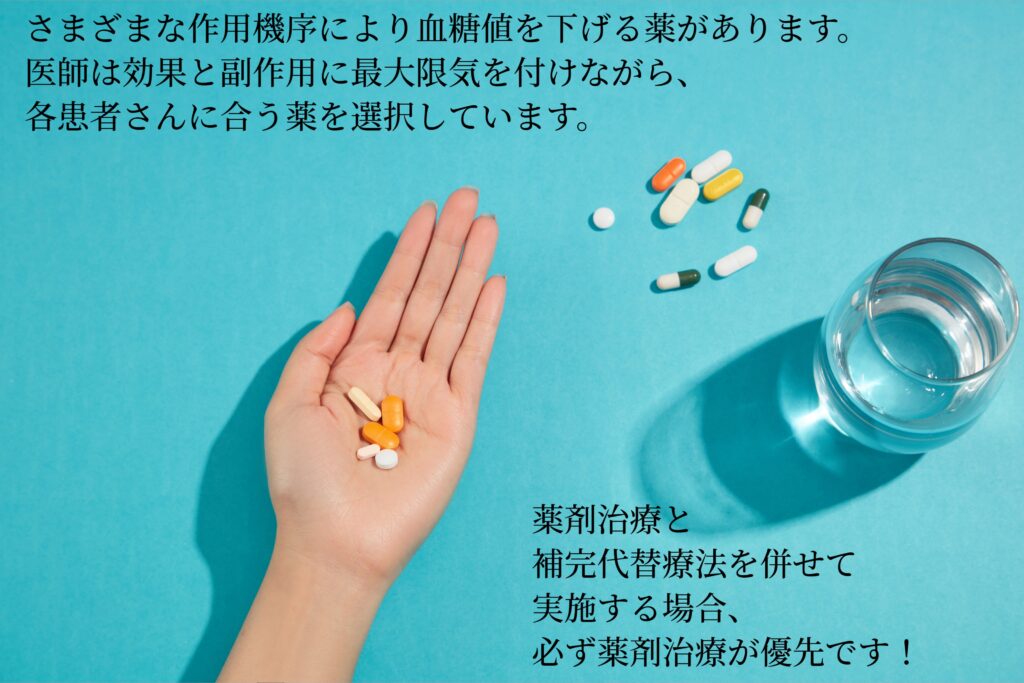

(3)薬物治療:

糖尿病の薬物治療は選択肢の幅が広くなっています。

・・・本ブログを書いている私は本来、こちら(薬物治療)が専門なのですが、このブログで書きたい部分とは離れてしまうため、ごく簡単に記載するにとどめようと思います。

糖尿病の治療に用いられる薬剤は、血糖値のコントロールに関係する身体の機能に作用することで、血糖値を降下させます。

飲み薬が多いため、軽症・中等度の患者さんは頻繁な通院も必要ないですが、飲み薬を利用する際には並行して上記の食事療法・運動療法を確実に行うことが重要となります。

糖尿病の薬物治療を開始するタイミングですが、血糖値・体重・尿ケトン体・心/肝/肺/腎機能を総合的に考慮し、医師が判断します。

(代表的な糖尿病薬の作用機序)

1)小腸での炭水化物の吸収を遅らせ、食後高血糖を改善するαーグルコシダーゼ阻害剤(グルコバイ・ベイスン等)

2)腎臓で作用し、尿へのブドウ糖排泄を促進する薬剤(フォシーガ・カナグロ等)

3)骨格筋、肝臓でのインスリン改善性を改善する薬剤(アクトス)

4)肝臓での糖新生を抑制する薬剤(メトグルコ)

5)膵島に作用しインスリン抵抗性を改善する薬剤(ツイミーグ)

6)インスリン分泌促進とグルカゴン分泌を抑制する薬剤(ジャヌビア等)

7)インスリン分泌の促進する薬剤(アマリール)

さまざまな臓器、作用メカニズムで働く薬剤が存在することがご理解いただけたと思います。

特に複数の薬剤を併用する場合はさまざまな副作用が生じる可能性がありますので、使用前にかかりつけ医に相談する等、くれぐれもご注意ください。

また薬剤療法と補完代替療法とを組み合わせる際も必ずかかりつけの医師や薬剤師や、消費者庁推奨のアドバイザリースタッフ(食品保健指導士・健康食品管理士・NRサプリメントアドバイザー)にご相談ください。