3.がんに用いられる補完代替療法

ここでは、がんの予防、病気の治療、症状管理のために研究されている補完医療アプローチについて、その有効性に関する科学的見解や、安全性に関する懸念事項を含めて紹介します。

(各補完代替療法の詳細はこちらをご覧ください)

鍼灸やマインドフルネスに基づくストレス軽減、ヨガなどの補完的な健康アプローチは、がんの症状や治療の副作用の管理に役立つ場合があることが立証されています。また催眠療法、マッサージ療法、ヨガなどの心理的、身体的な実践は、適切に使用すればがん患者さんにとっても多くの場合安全で、西洋医学によるアプローチでは実現できない効果が期待できます。

研究結果によると、いくつかの心理・身体的アプローチを単独、あるいは組み合わせて行うことが、がんに付随するさまざまな症状に有用であることが示唆されています。

たとえば、化学療法や放射線療法、手術の副作用として出現する吐き気や食欲不振、造血系細胞の減少に対しては、漢方薬が効果を示すことが多く、また吐き気や疼痛(いたみ)に対して、鍼灸や指圧、アロマテラピーが有効であることが示されています。

がんの手術の前後に音楽療法を施すことで、精神的安定や痛みの緩和が図られることも報告されています。

上記の補完代替療法を組み合わせることで、がん患者さんの生活の質(QOL)を改善し、最終的には寿命の延長や西洋医学によるがん治療の効果が向上することが期待できます。

一方で、がん患者さんが最も多用しているサプリメントについては、現在のところ確かな科学的エビデンスを示す報告が全体的に少ない点が気になりました。世の中で用いられている補完的な健康法の中には、むしろがんの医学的治療(抗がん剤治療等)を妨害するものがあります。例えばハーブの中には、化学療法薬の効き目を悪くするものがあります。

がんの治療に限ったことではありませんが、補完代替療法の利用を考える際には、“信頼できる情報”を探すことが極めて重要になります。

インターネット上には多くの情報が存在しますが、どの情報が信頼できるか見極めるのは一般の方では容易ではありません。ネットを通じて販売されている詐欺的ながんの「治療法」の中には、それ自体が危険なものもあれば、効果的な医療を受ける代わりにそれを使用することで害を及ぼすものもあります。

広告で見た抗がん剤製品の使用を検討する場合は、医師や薬剤師、消費者庁が推奨するアドバイザリースタッフ(健康食品管理士・食品保健指導士・NRサプリメントアドバイザー)に相談してください。

*詐欺的ながん治療法や製品を販売する人々は、”あらゆるがんを治療する””がんを治す””がん細胞を選択的に殺す””化学療法よりも効果的 “といった主張で販売することが多いです。

このような文言が表示された製品を見かけたら要注意。

いくつかの補完代替療法はがんの補完代替療法として有益である可能性が示されていますが、一方で他の療法はむしろ害を及ぼす可能性すらあります。特に病院で薬剤を処方されている方は、組み合わせることができる補完代替療法に限りがあります。自己判断で間違った組み合わせを選択してしまうと病気が悪化したり、薬の効果を弱めてしまったり、副作用が強く出てしまうことが少なからずあります。

以下、がんに用いられる各補完代替療法について説明いたします。

(1)健康機能食品/サプリメント

アガリクスやプロポリスに代表されるいくつかのサプリメントは、実にがん患者さん全体の半数近く(45%)が一度は試すことが判っています。これらの食品について、がんの治療効果を検証するための大規模な臨床研究が行われましたが、結果の多くが、研究対象となった症状に対してその製品が有効でないことが示されました。がん患者さんで健康食品/サプリを摂取されている方が何を飲んでいるか、の内訳は以下の通りです。患者さんがこれらの健康食品を購入するために使っている費用は平均:57,000円にもなり、患者さんの大きな負担になっています。

①アガリクス(60.6%)

②AHCC(7.4%)

③レイシ(6.3%)

④メシマコブ(4.4%)

⑤プロポリス(28.8%)

⑥キトサン(7.1%)

⑦サメ軟骨(6.7%)

⑧ウコン(5.9%)

⑨ビタミン(4.7%)

⑩クロレラ(3.3%)

一方、がんにおける栄養摂取は大変重要です。

がんの進行や抗がん剤治療による副作用、あるいは放射線治療や外科的手術による後遺症などの影響で、サルコペニアなど体力や筋肉が低下し体重が減少することがあります。そのような症状に対処するため、筋肉の分解を防ぐ栄養素、例としてタンパク質やBCAA(分枝鎖アミノ酸;バリン、ロイシン、イソロイシン)や、ビタミンD、オメガ3脂肪酸(DHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(エイコサペンタエン酸)を摂ることが薦められています。筋肉を維持することを考えれば、このような栄養素の十分な摂取と運動療法やヨガとの組み合わせが大変有効だと考えられます。

(2)鍼灸

鍼灸治療は、がんによる痛み・便秘・倦怠感・むくみ(浮腫)・冷え・長期臥床で生じる筋肉の痛み、放射線・抗がん剤の副作用である吐き気などの軽減を目的に行われています。現代医学では、がんに対して手術や放射線、抗がん剤を行いますが、鍼灸治療では、副作用がほとんどなく、化学療法(抗がん剤や放射線)と併用したり鎮痛剤を同時使用することもできます。がんにおける鍼灸治療は抗がん剤治療に伴うしびれ症状や、気分の安定化からの不眠症状改善など、がん治療の全般で広く応用できます。鍼灸治療は、浅い鍼を置くだけで体は大きく変化するので、刺激の強い鍼は必要ありません。

(3)ヨガ

抗がん剤治療による悪心・嘔吐、食欲不振、倦怠感、ほてり、便秘などの副作用の対処法として、ヨガを通じてリラックスすることは有用とされています。これにより患者さんのストレスを和らげ、良い健康習慣をサポートし、精神的・感情的な健康、睡眠、平衡感覚を改善することで、がん患者さんのよりよい生活に貢献することが期待できます。がん治療におけるヨガの実践は、これまで行われてきた無作為化(ランダム化)比較試験で効果が示され、欧米では補完代替医療の一つとして認められています。そのためヨガは標準療法を補完する役割を担う方法として期待されていますが、症状により効果が期待できるものもあればそうでないものもあります。

(ヨガによる効果があると認められたもの):

- 乳がん患者さんの痛みを軽減する可能性

- 女性乳がん患者さん及び女性乳がんサバイバーに対し倦怠感を軽減する

- がん患者さんの睡眠障害を軽減する可能性

- 治療中のがん患者さんの不安、抑うつを軽減する可能性

- 治療中のがん患者さんの心理的落胆・自覚ストレスを軽減する可能性

- 治療中のがん患者さんのQOL(生活の質)を改善する可能性

- 乳がん患者さんのホットフラッシュを軽減することを示唆

- 術後の創傷治癒が促進される可能性

(ヨガによる効果が認められなかったもの):

- がん患者さんの悪心・嘔吐の軽減

- 呼吸器症状(報告なし)

- 泌尿器症状(報告なし)

- 乳がん患者さんのリンパ浮腫

ヨガによる効果が認められなかった悪心・嘔吐やリンパ浮腫などは鍼灸等ほかの補完代替療法が有効で、両方を組み合わせることで、患者さんにとってより望ましい治療になると思います。

(4)漢方薬

がんの進行、または治療により全身の臓器の機能が落ちてしまっている状態の患者さんに気力と体力、両方を補う漢方薬(補気剤:十全大補湯、人参養栄湯、補中益気湯など)がよく使われます。

がん治療における漢方の役割は、「がんを治す」というよりも、患者さんの食欲を改善したり、痛みをやわらげたり、治療の副作用を軽減したりして総合的にQOL(Quality of Life、生活の質)を上げることにより、結果的に延命を図ったり、場合によっては寛解に持ち込むことを目的とします。

・十全大補湯:

(効能)術後の回復を助けたり、慢性疾患での消耗を防ぐ目的でも使われます。悪性腫瘍、いわゆるガンでの治療でも、副作用軽減と体力維持のためにつかわれることもあります。十全大補湯のうち四物湯にあたる成分がマクロファージを活性化させ、免疫を高めることによる抗腫瘍作用も報告されています。

(副作用)配合されている生薬の「甘草」を大量に服用すると浮腫(むくみ)を生じたり血圧が上がってきたりすることがあります。

・人参養栄湯:

(効能)人参養栄湯は「補薬の王」と呼ばれる人参を中心に、12種類の生薬からできています。補薬とは体力を補うために用いる薬のことです。人参と黄耆の組み合わせは相性が良く、どちらも滋養強壮作用と補気作用があります。この二つの生薬が入った漢方は「参耆剤(ジンギザイ)」と呼ばれますが、体力や気力を回復してくれる作用があります。人参・黄耆以外にも、遠志、五味子に滋養・強壮作用があり、「気」を補う作用があります。また、当帰や地黄が「血虚」の状態を改善させ、血のめぐりをよくしてくれます。そして利尿作用や発汗作用のある白朮や茯苓が、体の水分の循環を良くします。人参養栄湯は十全大補湯よりも、さらに効果が強められています。

(副作用)人参養栄湯の生薬成分の甘草は、大量に服用すると生薬としての副作用が懸念されます。「偽アルドステロン症」と呼ばれる機能異常によって、高血圧やむくみ、低カリウム血症などが認められることがあります。

・補中益気湯:

(効能)代表的な補気剤としてよく使われます。別名「医王湯」ともいわれる漢方薬です。補中益気湯は体力が虚弱で全体的に疲れが出ている人に向いている漢方薬です。成分がNK細胞を活性化させ、免疫を高めることによる抗腫瘍作用も報告されています。

(副作用)補中益気湯では、配合されている生薬の「甘草」を大量に服用したときに生じる「偽アルドステロン症」と呼ばれる症状に注意が必要です。

(5)運動療法

がん患者さんにおける運動療法は、①倦怠感等の緩和、②身体機能・体力の維持、③生活の質(QOL)の改善を目的に導入します。有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせることが基本ですが、有酸素運動はウォーキング、自転車こぎ、水泳、ランニングなどで、活動量の維持や倦怠感の軽減に役立ちます。また、運動は乳がんや大腸がん患者の死亡率を低下させる可能性があるとされています。運動の強度は楽である程度からややしんどい程度までで、有酸素運動は週3~5回、筋力トレーニングも週3~5回行うことが推奨されています。

がんにおける運動療法の効果について数多くの臨床試験結果が報告されていますが、試験により評価指標が異なっており、効果について一律の結果が示されていません(=試験により結果のばらつきが大きい)。

運動療法の実践により、全身免疫機能の活性化するため、西洋医学による標準治療の効果が改善する可能性も期待できます。

(6)マインドフルネス

マインドフルネスは、がんに罹患したことによる精神的な不安(「何故自分はがんになってしまったのか」)や抑うつの症状を抑えるのに有用であるとされており。不眠にも効果があることが報告されています。

とかくがんの患者さんは、自分ががんになったことについてこれまでの食習慣や生活習慣から原因を探ったり、がん治療の副作用や再発について不安になったり、さらにはこれからの治療費用や仕事を続けられるか、など生活の変化について色々と考えてしまいがちです。このような思考と感覚は大切な療養生活の時間を多くとられてしまうばかりでなく、自らストレスを大きくし自分を追い込んでしまう要因にもなりかねません。そのようなストレスを対処するひとつの方法として、今に意識を向けた状態を維持する “マインドフルネス”があります。がん患者さんの治療に伴う精神的・身体的ストレスに対してマインドフルネスの介入の価値を支持する科学論文が2000年代から増えてきました。マインドフルネスによる効果について、臨床試験から判っているものを以下に挙げます。

①【不安感】治療を完了した乳がん生存者の心理的、身体的ストレスに対する効果(通常のケア167人と比較して心理的(うつ病、不安、ストレス、再発の恐れ)と身体的症状(倦怠感と痛み)に大幅な改善が見られ、6週間後でもその効果は維持されていた)

②【QOL改善】女性乳がんと婦人科がんの生存者46人の生活の質(QOL)が大幅に改善

③【痛みの軽減】乳がん治療後の129人の女性において、痛みの強さを優位に改善

④【倦怠感の低減】中程度から重度の倦怠感のある乳がんと結腸直腸がん患者71人において、倦怠感の関連症状である認知機能が大幅に改善

⑤【悪液質の緩和】治療中に悪液質の症状を示したがん患者53人にマインドフルネスのワークショップを実施。参加した患者グループにおいて体重増加・倦怠感低減・消化器症状の緩和が有意に認められた

⑥【睡眠障害の改善】不眠症の症状のあるがん患者を対象にした試験で睡眠効率(睡眠時間の割合)が改善

1.がんの概要

がんは、体の一部の細胞が制御不能に増殖し、体の他の部位に転移する病気です。米国では、がんは死因の第2位ですが、早期発見・早期治療の向上により、がん患者さんは長生きしています。米国でがんと診断された人の3人に2人程度は、診断後5年以上生きられると言われています。

国立がん研究センターによると、2021年に日本国内でがんにより死亡した人は381,505人(男性222,467人、女性159,038人)でした。

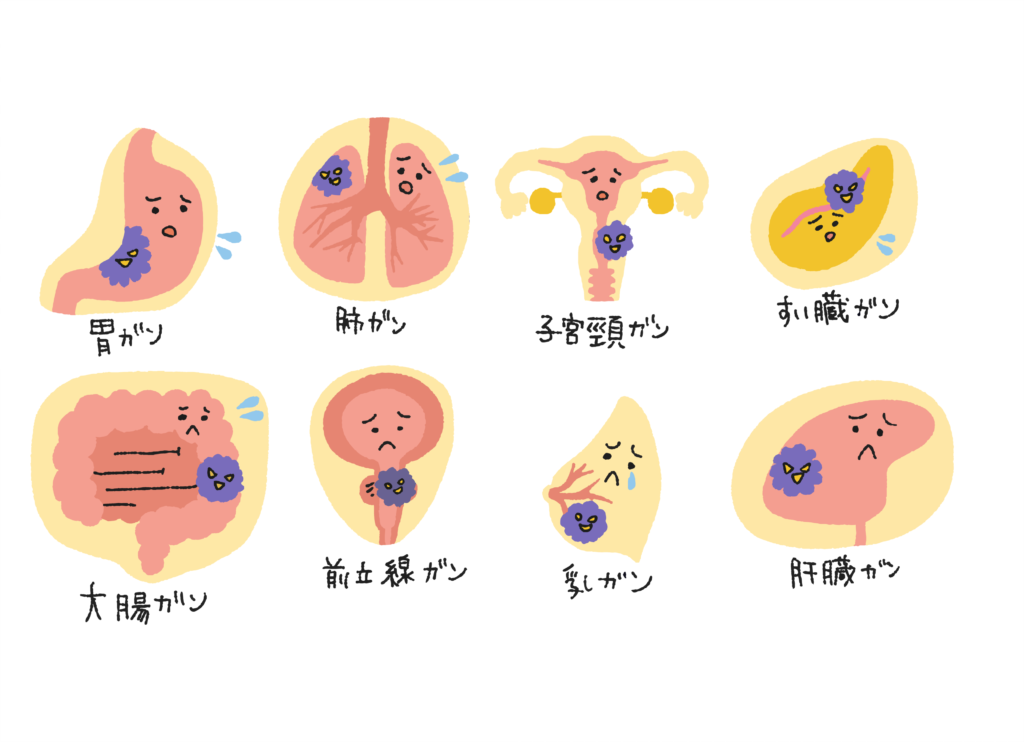

一口に「がん」といっても、医師による診察や腫瘍組織の病理所見(患者さんから取った組織を顕微鏡等で観察してがんの種類を判断する)により、大きく分けても29種類に分類することができます。

患者さんの数を比較すると、大腸がんが最多で次が肺がん、胃がん、乳がん、前立腺がんの順になります。

2.現代医学によるがんの治療

がんの種類により治療法や用いる薬剤は大きく異なりますが、大きく分けると「局所療法」と「全身療法」の2種類があります。

局所療法はがんの発生部位が限られている場合に、全身療法は発生部位が複数もしくは全身に広がっている場合に選択されるものです。

局所療法には手術療法(外科治療・レーザー療法等)、放射線療法があります。

(1)手術療法

もっとも基本的な治療法で、がんの病巣やその周りの正常な細胞を、目に見えないがんの取り残しが無いように切除する局所療法です。

早期のがんだけでなく、進行がんでも手術で切除できるものであれば治療の対象となります。目に見えない小さながんが残っていなければ完治が見込めるのが手術療法の大きなメリットです。デメリットとしては体にメスを入れて切除するために傷の治癒に時間がかかる点が挙げられます。切除した部位や手術の内容によっては、体の機能の一部が失われる場合もあります。

(2)化学療法

薬物療法の一つで、抗がん剤の投与によってがん細胞の増殖を妨げ、攻撃するため、全身に転移してしまったがん細胞に効果がある全身療法です。抗がん剤は現在100種類以上あり、投与方法は点滴などの注射と経口の2種類があります。化学療法はがんを縮小させるために手術療法前に行われることもあれば、再発を予防するために手術療法後に行われる場合もあります。 また、乳がんや前立腺がんなどホルモンがかかわっているがんに対しては、同じく薬物療法のホルモン療法によって治療が行われる場合もあります。

主に全身に転移(増殖・拡大)している可能性のあるがんや手術療法が妥当な選択とならないがんに対しての治療法です。全身に対して効果があるので、手術療法の対象でないがんの治療もできるのが化学療法のメリットです。デメリットは個人差があるものの副作用が起こりやすい点です。

(3)放射線療法

放射線を照射してがんの病巣を攻撃する局所療法です。

放射線療法は大きく分けて、体の外側から高エネルギーの放射線を照射する「外部照射」と、薬の投与や針の埋め込みなどによって体内に弱めの放射性物質を取り入れて照射する「内部照射」があります。よく使用されるのは、レントゲンなどでも使用されるX線ですが、ほかのタイプの放射線の実用化も進んでいます。

手術療法以外で根治を目指すがんが対象です。また、再発の予防やがんによる症状の緩和のために用いられることもあります。

外来治療が可能で、多くは入院しなくてもよいので治療費以外の出費が抑えられたり、仕事をしながらでも治療を行えたりすることが放射線療法のメリットです。デメリットは被ばくするということです。

被ばくにより照射部分がやけどや炎症を起こす急性の副作用と、半年以上たってから出現する副作用があります。非常にまれですが、治療後10年以上たってから放射線治療を行った部位に新たながん(放射線誘発がん)が発生することがあります。

(4)免疫療法

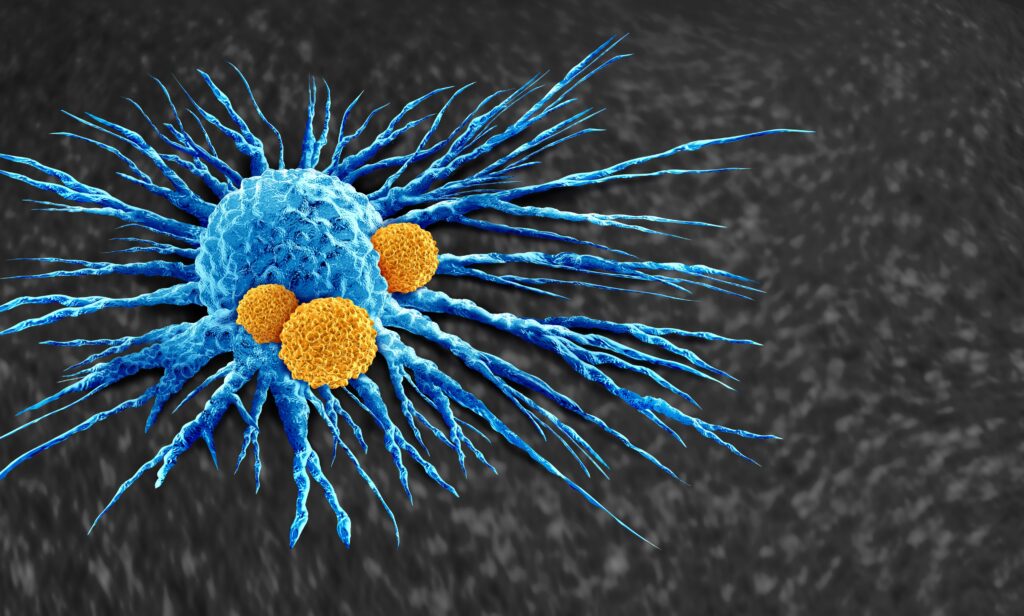

・がん細胞(青)を攻撃する免疫細胞(黄色):模式図

免疫療法は患者さん本人の細胞を利用して行われる全身療法でどの進行度合のがんにも用いられており、幅広いがんを対象とします。

「手術療法」「化学療法」「放射線療法」の三大療法に次ぐ、第四の治療法と呼ばれています。免疫療法には歴史があり、体の免疫全体を底上げすることでがんに対抗するものから、がんに特化した免疫細胞に作用するものへと発展しました。

他の治療法とくらべて、副作用が極めて少なく、患者さんの体への負担が軽いのが免疫療法のメリットです。

デメリットは効果が科学的に証明されるだけのデータの蓄積が少ない治療法であること、保険外診療であるため自己負担が高額であること、タイミングによっては抗がん剤治療の効果を下げてしまう可能性があることが挙げられます。

(5)緩和ケア

緩和ケアとは病気にともなう心身の苦痛を和らげる治療のことです。

以前は「緩和ケア」といえば、終末期にある患者さんが対象であるという考えでしたが、現在はがんと診断された時点から、すべての患者さんおよびその家族が対象となります。

患者さんやその家族が自分らしさを保ちながら過ごせるよう、医学的な側面に限定せず「がん治療の早期から開始すべき積極的な医療」(WHOの提唱)であることから、治療の一環であると言えます。

緩和ケアは、入院・外来・在宅といった状況の違いを問わずに行われるべきものですが、より専門的なケアを求める場合は、緩和ケアチームを有する指定の病院で受けることが可能です。

緩和ケアでは、がんによる強い痛みを取り除くことで、QOL(Quality Of Life : 生活の質)の維持ができることが大きなメリットです。

痛みのほかにも、吐き気やだるさ、精神的な落ち込み、経済的な不安、恐怖などに対して、さまざまな職種のメンバーがチームとなってサポートしてくれます。 治療としてのデメリットは特にありませんが、「緩和ケア=終末医療」といった否定的なイメージが根強くあるため、身体的、精神的、社会的な苦痛をやわらげる一般的な医療であることを周知徹底する医療体制側の社会的努力が必要です。

がん治療においては、主治医の説明を理解し、納得して治療を進めるだけでなく、必要に応じて緩和ケアを活用することは、大切だといえます。

写真:ポドフィルム(アメリカハッカクレン)

根茎から採取されるポドフィロトキシンは、抗悪性腫瘍薬(エトポシド・テニポシド)の原料となる。

(photo by 金ひげ先生)