米国国立補完代替医療センター(NCCAM)は、補完代替医療を以下のカテゴリーに分類しています。ここではそれぞれの補完代替療法の種類と概要について述べます:

1.栄養補助食品(サプリ)

厚生労働省研究班が2005年に報告した我が国のがん患者における補完代替医療の利用実態調査によると、約45%の人が1種類以上利用していることが明らかとなりました。また、具体的に利用しているものについては、栄養補助食品(サプリ)の利用頻度が圧倒的に高いということも分かりました。

がん患者さんが健康補助食品に費やす費用ですが、実に月一人当たり平均57,000円にもなるため、きわめて大きな負担となっています。

にもかかわらず、最も多く利用されているアガリクスやメシマコブ、霊芝等について報告されている薬効は、ほとんどが実験室で細胞を使った基礎研究のデータで、きちんとした臨床研究(ヒトにおける有効性検証)は未だ行われていない状況です。

健康補助食品の科学的根拠を考える際、英国の非営利団体であるコクラン(Cochrane Collaboration)による評価が参考になります。

コクランはその設立以来30年にわたり築いてきた世界中にわたるネットワークを利用して、医療やケアに関する最良のエビデンス(科学的根拠)を収集し、広く人々に提供することを目的に設立されました。

このブログに挙げる健康補助食品のエビデンスもコクラン、および世界最大のデータベースであり、科学的根拠の指針とされている「Natural Medicines(ナチュラルメディシンズ)」を基に記載しています。

2.漢方(漢方薬・鍼灸・指圧)

広い意味での「漢方」は、いわゆる漢方薬のみでなく鍼や灸、指圧などの治療法を含みます。漢方の適用となるのは一般に次のような場合です:

①各臓器や骨、皮膚等の検査所見に異常がないのに愁訴(何らかの具合の悪さ)のみがある場合

②いわゆる「体質」が関係した疾患や病態

③高齢者や虚弱な患者

④西洋医学的治療で症状が改善しない場合

⑤西洋医学的治療に副作用を示し、治療の継続が困難な場合

これを見るとわかるように、現在西洋医学がおよばない、または及びにくい領域において漢方は力を発揮します。

漢方の特徴として、漢方薬・鍼・灸の各処方ごとの適応病態と患者さんの病態(漢方における“証”と呼ばれる)とを対応する考えがあります。

すなわち、処方する治療法に対応する“証”を見出すことが漢方におけるもっとも重要な点で、逆に言うと病気の患者さんが示す“証”が判定できた時点でどんな治療を処方するかが決まります。

例えば風邪の初期で悪寒(さむけ)、発熱、筋肉痛や関節痛、さらに肩こり等がある場合の“証”は、“葛根湯証”と判定されて、漢方薬である葛根湯が処方されます。

漢方においては“証”を把握することが極めて重要であり、“証”を把握できれば、その時点で処方(治療法)が決まります。

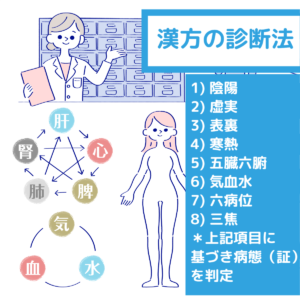

*(おまけ知識)“証”の把握について:

漢方における“証”は、以下の流れによりきわめてシステマチックに行われる。

① 患者の全身が冷えているか(陰)、熱っぽいか(陽) →陰陽

② 患者の抵抗力は低下しているか(虚)、それとも過剰か(実) →虚実

③ 病巣が体表にあるか(表)、身体の内部か(裏) →表裏

④ 患部は冷えているか(寒)、熱っぽいか(熱) →寒熱

⑤ 何の機能が異常を示しているか。 →五臓六腑

・物質代謝・情緒・運動機能(肝)

・循環器機能・自律神経機能(心)

・消化器系・水分代謝・止血機能(脾)

・呼吸機能・皮膚 (肺)

・水分代謝・成長・発育・生殖・老化・内分泌(腎)

⑥ 全体のエネルギー(気)、血液の状態(血)、全身の水分状態(水)はどうか

→気血水

⓻ 病期はどうか。初期、中期、回復期、あるいは慢性期のどれか →六病位

⑧ 病巣が身体のどの部分にあるか。胸より上(上焦)、ヘソから胸の間(中焦)、ヘソより下(下焦) →三焦

2-1.漢方薬

漢方薬に含まれる各成分が現在科学の発達とともに解明されてくるに従い、これらが病気を治療するメカニズム(作用機序)が、かなり解明されてきました。しかしながら、これらが全体として合わさった際に」発揮される機能については、まだ一部しかわかっていないのが現状です。

漢方薬を用い、最も信頼度の高い臨床試験である「二重盲検ランダム化比較試験」を実施した研究はわずか7つしかないですが、少なくともこれらについては対象となる疾患を“改善する”ことが示されています。

| 漢方品目名 | 対象疾患・症状 |

| 小青龍湯(しょうせいりゅうとう) | 気管支炎、鼻アレルギー |

| 六君子湯(りっくんしとう) | 胃炎による上腹部不定愁訴 |

| 桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう) | 過敏性腸症候群 |

| 芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう) | 肝硬変に伴う有痛性筋痙攣 |

| 大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう) | 便秘 |

| 釣藤散(ちょうとうさん) | 脳血管性認知症 |

2-2.鍼灸

古代中国に発祥した鍼灸は1400年以上前に日本に渡来しました。

鍼と灸を用いて身体の特定部位(経穴など)に微細な刺激を与える鍼灸は、薬物を使用せずに身体の自然治癒力を活用する、きわめて生体にやさしい療法であると言えます。

また薬物を使用しないことから、西洋医学を含む他のさまざまな治療法と併用することが可能な点が大きな利点です。すなわち、投薬と鍼灸を併用することで投薬による治療効果を高めたり、副作用を軽減したりすることが可能です。

3.瞑想/リラクゼーション・催眠療法・芸術療法

3-1.瞑想・リラクゼーション

瞑想の歴史は大変古く、東洋にはヨガや座禅があります。

瞑想を最も系統的にまとめたのがインド発のヨガです。ヨガが現在の西洋社会に浸透し始めてから、現在もなおその人気は高まりつつあり、日本にも広がっています。

ヨガや禅のような瞑想による効果として特定されているものに、高血圧患者における血圧低下やコレステロール値の低下、血中の乳酸濃度(糖尿病の重症度を示す指標)、肥満者の体重減少、やせた人の体重増加、気管支ぜんそくの軽減、不眠症の改善、不安・ストレスの軽減、アルコールや薬物乱用の抑制、慢性痛/生理痛/頭痛の軽減などがあります。

瞑想が上記の病態に効くメカニズムですが、瞑想に伴う呼吸によって自律神経が正常化することによるとされています。自律神経の正常化は、生物が持つ自然治癒力の向上につながることから、様々な疾患の西洋医学による治療を、瞑想がまさに「補完」することが期待されており、臨床への導入も期待されています。

3-2.催眠療法

催眠療法は第二次世界大戦時に戦争神経症の治療において有効性が確認されたのをきっかけに、一部の疾患において有効な治療法として認められました。治療者による一定の暗示操作により「催眠」が導かれますが、催眠の状態では①知覚、②記憶、③気分の変化が起こります。

催眠により患者さんの行動を一方的、意図的に操作するのではなく、患者さんの無意識に接近して、自分の心の整理を自発的に行えるように支援します。

安心できる環境において、催眠により自身の「心の整理」を行うことにより患者をリラックスさせます。

この、催眠により誘導される感覚(リラックス)が、一部の緊張状態に治療的に働くことがあり、リラックス状態から生体の自己修復機能が正常に働いて、病態が改善する場合があります。

催眠療法は強迫症状を除く神経症が適応となりますが、研究者により適応についての意見が分かれています。

解離性障害、疼痛や循環器疾患(高血圧など)、ぜんそく、消化器疾患などに用いる場合があります。

催眠療法の大きな欠点として、催眠感受性の低い患者さんには用いることができない点が挙げられます。催眠感受性が高い患者は一般的に人口の10%のみだといわれています。

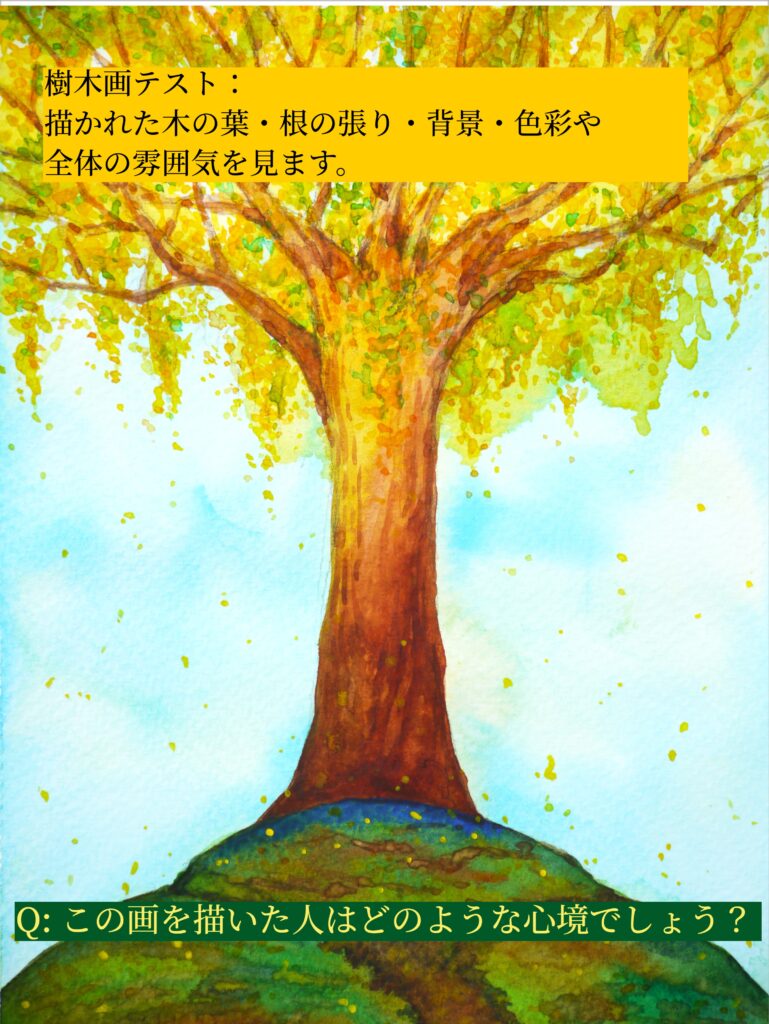

3-3.芸術療法

芸術療法とは、心の奥底にあるものを何らかの形で表現したいという、ヒトが生来持つ欲求を基礎とした治療法です。

芸術が心の癒しをもたらすことは古くから知られていました。

欧米では19世紀から、芸術や作品のなかに病理性を読み取る学問があり、これは現代でも広く探求されている分野です。

芸術療法は不安障害、適応障害、摂食障害、統合失調症、認知症、非行、児童期/思春期の問題行動等に用いられます。

絵画を用いる方法、粘土や陶芸による方法、音楽を用いる方法、心理劇、箱庭療法、ダンスセラピー、詩歌療法等、多様な療法があります。

【絵画療法の一部】

①樹木画テスト:『実のなる一本の木』の絵を描かせる

②人物画テスト:『人間の全身画』を描かせる 終了後に絵と反対の性の人間の全身画を用紙の裏に書かせる

③動的家族画:『あなたを含めて家族全員が何かをしているところ』を描かせる

④スクリプル法:施術者がサインペンで殴り書きした用紙を見せ、何に見えるか想像させて、その絵を完成させる

4.自然療法(ナチュロパシー)・ホメオパシー

自然療法は「病気は自然の摂理が乱れることにより起こる」という概念に基づいて行われる療法です。病気は身体自身を浄化しようとする結果起こるので、身体から毒素を取り除こうとする生命力を強化することが治療であると考えられています。

自然療法には特別な治療法がなく、自然食品の摂取、ビタミン、ハーブ、茶、ミネラル類の摂取、マッサージ、運動、指圧、鍼灸、漢方等、様々な補完療法を含んだものとなっています。自然療法はドイツの医科大学において必須科目となっており、また医師国家試験にも出題されます。

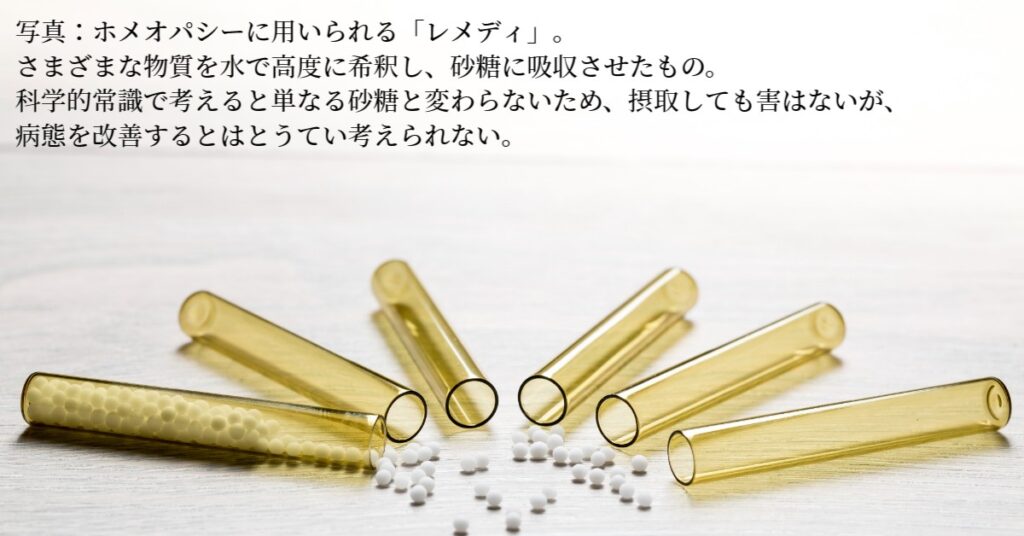

ホメオパシーは欧米で人気がある代替療法です。

トリカブトやヒ素などの毒物、あるいは患者の体液等を含んだ薬剤を高度に希釈したものを砂糖にしみこませ、「レメディ」として用いるところに特徴があります。

希釈することで薬物の物質性(例えばトリカブトやヒ素の毒性)が排除され、薬剤の“霊魂”だけが残り、これが効くと信じられていますが、通常の科学的常識から考えるといかんせん科学的な裏付けに乏しい療法と言わざるを得ないです。

臨床試験においてその有効性を述べている学術論文もあるようですが、西洋医学による治療を行わずにホメオパシーを実施した結果、症状が回復せず死亡事故が起きた例もあります。

日本学術会議はホメオパシーの効果について全面的に否定しており、日本医師会や日本助産師会が治療にホメオパシーを用いないことに賛同しています。

5.カイロプラクティック・マッサージ・指圧・リフレクソロジー

5-1.カイロプラクティック

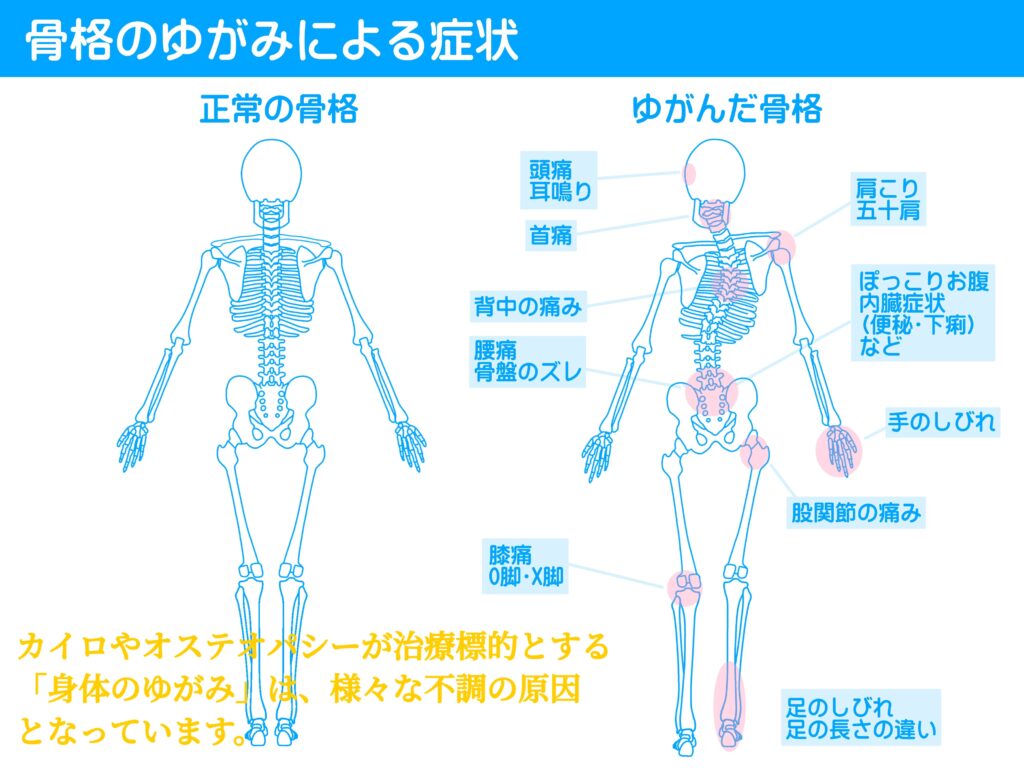

カイロプラクティック(カイロ)は、19世紀後半に米国で開発されました。カイロプラクティックの理論によると、脊椎間のゆがみや微妙なずれによる神経圧迫により脳からの神経伝達が阻害されている状態(“サブラクセーション”と呼ばれる)が、内臓やその他の身体機能の障害や免疫力低下を引き起こす、とされています。

この状態を手や掌により矯正/解除するのがカイロプラクティックです。

カイロプラクティックとよく似た治療にオステオパシーがあります。

オステオパシーで用いる手技はカイロのそれによく似ていますが、理論が大きく異なります:

◆カイロ:脊椎間のゆがみ・ずれが脳からの神経伝達を阻害し、不調を起こす

◆オステオパシー:骨や筋のずれが体液(血液・リンパ液・脳脊髄液)循環を阻害し、これにより筋骨格系のみでなく神経伝達・体内循環・免疫力・内臓機能の低下が起こる

*カイロが脊椎の「ゆがみ・ずれ」を中心に施術されるのに対して、オステオパシーは全身の体液循環(脳脊髄液やリンパ液)の改善を通じ、施術される点が非常に異なります。

カイロやオステオパシーを治療に適用する疾患は、一般的に骨・筋・関節といった運動器系の疼痛(ex. 腰痛・頸部痛・頭痛・肩こり)が多いが、特殊な例としてはパーキンソン病、ぜんそく、慢性副鼻腔炎、十二指腸潰瘍、高血圧、低血圧、食欲不振、便秘、下痢などといった症状にも有効であるとされています。

施術により脊椎や関節が破壊される可能性がある疾患には絶対に用いてはなりません。例えば骨折や脱臼、変形性関節炎、がんの骨転移がある患者さんです。

米国では急性の腰痛(発症3か月以内の腰痛)における苦痛を取り除くために、カイロを用いることが「最も安全で効果がある」治療法としてガイドラインに記載されています。また、カナダでも「むち打ち症」の治療は、カイロと鎮痛剤(または抗炎症薬)との組み合わせの有効性が評価されています。

5-2.マッサージ

*ツボを押すときは力加減と回数が大事です。

「ツボは強く押すほどいい」と思っている方が多いですが、強く押しすぎるのは実は逆効果。患部に炎症を起こし「もみ返し」となったり、さらに悪化することもあります。

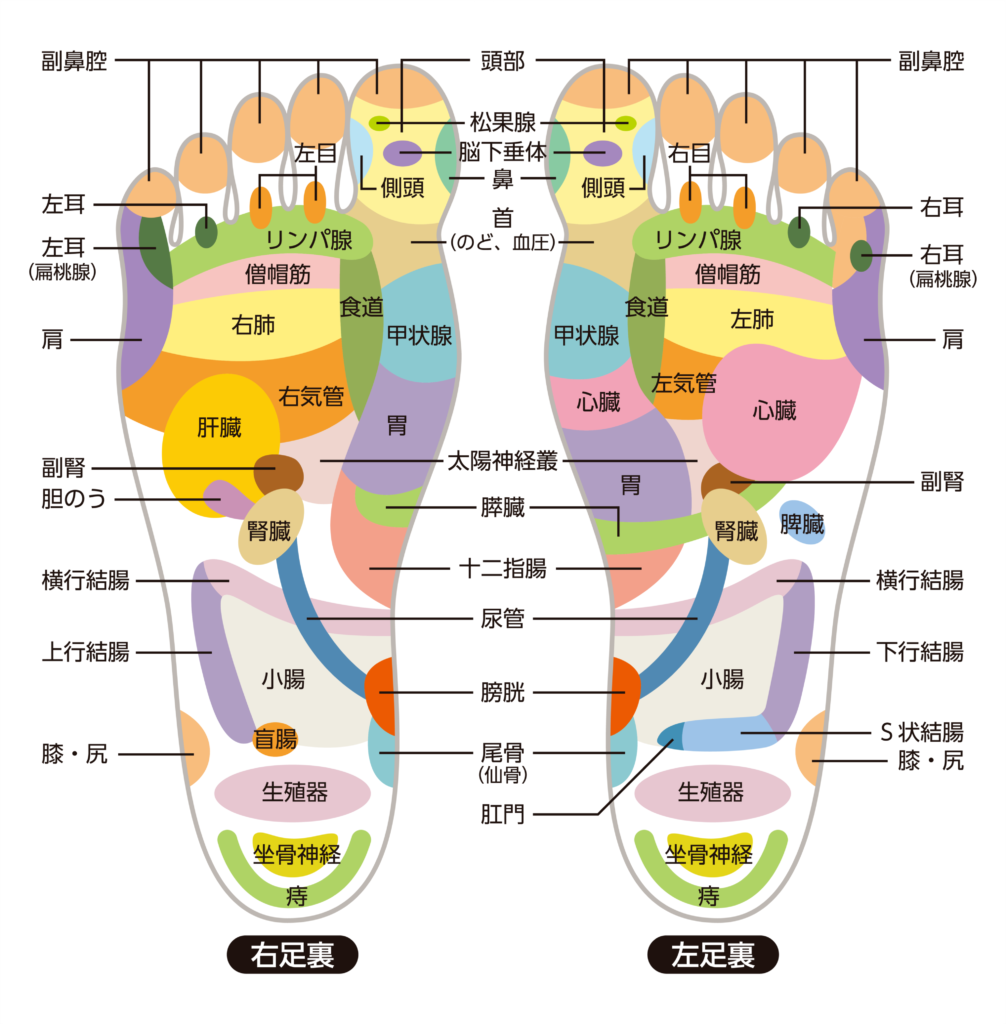

日本国内でよく用いられているマッサージ法としては、①あん摩、②足つぼ療法、③リンパドレナージュが挙げられます。

①あん摩は我が国において和漢薬や鍼灸とともに長い間医療の中心を担ってきた経緯があります。

②足ツボ療法は欧米がルーツの「リフレクソロジー」と中国がルーツの足マッサージがあります。リフレクソロジーの治療対象がゾーン(面)であり、施術中の痛みがほとんどないのに対し、中国の足マッサージは治療をツボ(点)とし、施術に痛みを伴う場合があるのが特徴です。

マッサージによる物理的刺激は、各種受容器を通じて求心性に大脳皮質に至り、そこから複雑な反射経路が働くことで効果を発していると考えられますが、血液やリンパ液、組織内体液を介する効果もあると考えられます。

5-3.指圧/リフレクソロジー

*指圧による刺激によって①皮膚機能活発化、②筋組織の機能改善、③体液循環促進、内分泌調節、骨格矯正、関節可動域の改善、自律神経系の調節、筋協調性の改善、消化器系の正常化などの効果が起こるとされている。

指圧は皮膚に加える圧刺激によって、経絡上にある「経穴」を押すことで治療を行います。

経穴は生体エネルギーである「気」の出入り口であるとされ、経穴から入った「気」は経絡という身体中に張り巡らされた「気」の通り道を循環して、生体機能を調えるとされています。

指圧は持続する痛みや肩こり、浮腫など、薬物治療がなかなか効かない慢性的な不調に用いられます。

西洋医学による治療を行っている患者においてしばしば問題となる副作用等の苦痛緩和に有効で、薬物治療や外科手術等による主要な治療をバックアップ(補完)することができる療法の一つです。

また、「未病」といわれるごく初期の生体機能の変調を未然に防ぐための生体機能賦活にも適用されます。日常生活における生体リズムの再調整、たとえば、睡眠や食欲、排泄リズムの変調、抹消の循環不良、緊張緩和とリラクゼーション、精神的な不定愁訴(なんとなく具合がすぐれない)の緩和にも用いられます。

指圧が適用される病態の一部を以下に挙げます:

1.慢性疼痛(肩こり・腰痛・浮腫)やストレス緩和

→特に長期の臥床による体位性の苦痛やICUにおける患者さんのストレス緩和に役立つ

2.がん患者さんの難治性浮腫・吐き気/嘔気・尿閉・不安の軽減

→・婦人科がんや乳がん術後のリンパ浮腫改善

・化学療法に伴う吐き気・予後への不安と不眠の改善

・終末期がん患者さんの穏やかな気持ちの維持

6.その他の療法

これまで記載した以外にも様々な補完代替療法が存在します。

疾患の治療における科学エビデンスについては、十分でないものもあるかもしれませんが、我々が日常生活の中で「余暇」とか「娯楽」として取り入れているものも多いです。

回復に長期間を要する病気になっても、健康な時には当たり前のように触れていたものを失わないようにすることが、自己の回復力を高めるための秘訣なのかもしれません。

その他の補完代替療法について、世の中に存在するものすべてを網羅することは不可能ですが、一部についてごく簡単に記載したいと思います。

6-1.音楽療法

・音楽療法は音楽を用いる心身のケアであり、小児発達、あるいはリハビリテーションの一環として用いられます。

・特に精神遅滞、自閉症、情緒/精神障害の治療、脳卒中や認知症のリハビリテーションに利用されています。

6-2.温泉療法

・温泉療法は慢性疾患や発病予防に役立つ補完療法です。

(急性の疾患に対する効果は小さい)

・温泉入浴により生体に刺激を与え、身体全体の防御脳を高める効果 が期待できます。

・ぬるめの湯(38℃前後)は副交感神経を優位にし、鎮静的に働きます。一方で熱めの湯(42℃以上)は交感神経優位となり、興奮/刺激的に働きます。

6-3.マクロビオティック

マクロビオティックは陰陽五行説に基づいた食事法の一種です。

食物を「陰」と「陽」に分類し、個人に合った食事を取ります。

玄米や野菜、豆、海藻を食事を主とします。

「身士不二(自分の身体と土地とは一体で切り離せない:仏教用語)」の考えのもとに、その土地に育つ食べ物が最も良いとしています。たとえば、熱帯のバナナやパパイヤのような熱帯の果物は日本国内で摂るべきではなく、それらの果物が生育する熱帯地方に住む人々が摂るべき、という考え方です。

さらに場所だけでなく季節も重視しており、春はイチゴやサクランボ、夏はスイカやメロン、秋はリンゴやカキ、梨といった旬のものをとるようにします。

砂糖の代わりに水あめ・甘酒・甜菜糖・メープルシロップを用い、化学調味料はもとより鰹節や煮干しで出汁を取らず、昆布や椎茸で出汁を取る、肉や卵、乳製品を食べない生活が推奨されるのも特徴的です。

マクロビオティックにおいて避けなければならない食品は他にも数多く、着色料を使用した食品、無精卵、缶詰/瓶詰の食品、化学肥料で育てた野菜や穀物、香辛料、コーヒー、等・・・とてもではありませんが、厳密に守るのは無理ですね。私は(苦笑)。

マクロビオティックが健康に良いかどうかの臨床効果はいくつかの疾患や症状に対して実施されていますが、ほとんどは科学的根拠が無いといって良いです。

近年、極端な菜食主義を取る人たちが健康を害したり、重篤な状態になったりする事例が複数報告されていることに留意したほうがいいと思います。

6-4.森林療法

2022.10. 青森県薬研温泉付近の林道 明治時代の手掘りの坑道内から photo by 金ひげ先生

森林療法は“森林浴を主とした森林内で行うレクリエーション(ウォーキング・瞑想・ヨーガ・マッサージ)や、樹木等を利用する作業療法・アロマセラピー、森林内を歩きながら行うカウンセリングやグループワークによるリハビリテーションや幼児教育と定義されています。

ウォーキングが主となりますが、これには運動療法的な意味のほかに、緑の癒し効果や自然(小川・風の音)による精神的なリラックス効果を期待したものです。森の木々から放出される植物由来の揮発性成分(フィトンチッドと呼ばれるエッセンシャルオイル成分)が持つリラクゼーション効果も重要です。

2023.5. 東京都羽村の草花丘陵で見つけた“神話の森(イメージ)”。

photo by 金ひげ先生

森林療法の効果は五感(嗅覚・視覚・聴覚・味覚・触覚)を通して発揮されます。

例えば嗅覚については樹木が発する様々なエッセンシャルオイルによる鎮静・抗不安効果、視覚については夕焼け(赤)や森林(緑)、青空(青)といった森林の景色を構成するカラーによる影響、聴覚は風により葉が擦れ合う音、川のせせらぎ、滝の音、虫や鳥、動物の鳴き声が私たちの心身に影響を及ぼします。

2023.6. 東京都桧原村付近で見つけた小さなセセラギ、それを囲む小さな世界。

photo by 金ひげ先生

医療におけるスピリチュアルケア(「生きがい」を持ちやすい人生観の形成)や、認知症・精神疾患・心身症・生活習慣病(メタボリック症候群)の治療において、森林療法は特に適しているといわれています。

森林療法により期待できる効果:

①運動による体力増強

②睡眠障害の改善

③ストレス軽減・自律神経のバランス改善

④前向きな気持ちの形成

6-5.バイオフィードバック

「バイオフィードバック」は、筋肉の緊張や弛緩状態といった、通常認識しずらい自身の生体現象を、センサー等を用いた電気信号を利用して認識し、自身の生体機能の制御を試みる方法です。

例えば緊張性頭痛や筋痛症の患者さんにおける過剰な筋肉の緊張状態、あるいは尿・便失禁患者さんにみられる括約筋の弛緩状態をセンサーを介して認識し、意識的に筋肉の調節を訓練します。

バイオフィードバックに関する研究は盛んで、1972年から2008年までの間に542件の高い精度の臨床試験(ランダム化比較対象試験:RCT)が実施されています。

専門のセラピスト数が不足しているなど、まだまだ課題はありますが、様々な病気に苦しむ患者さんの生活の質を向上させる、「副作用のない」補完療法としての可能性を秘めています。

6-6.アニマルセラピー

ヒトと動物との触れ合い、特に子供や高齢者・病人・障がい者と動物とのふれあいが、ヒトの精神状態と身体状態に好ましい効果をもたらします。

主にイヌやネコ等のコンパニオンアニマルのほか、イルカや馬がアニマルセラピーに利用されます。

アニマルセラピーの対象となる人は、①うつ病、認知症、統合失調症等の精神疾患の患者さん や、②脳性まひ、運動器疾患、視覚/聴覚障がい者 のほか、健康な人にとっても「孤独感が癒される」、「社会性の向上」といった面でメリットがあります。

アニマルセラピーにおける癒し効果の一部は、動物の毛を撫でることによる皮膚刺激や視覚刺激が寄与しています。皮膚や視覚からの刺激は脳内で「喜び」に変換され、笑顔の表出などが起こります。

脳からの信号は自律神経や内分泌系にも影響を及ぼし、血圧低下などの身体変化が惹起されるほか、意欲を生み行動の活性化につながると考えられます。

6-7.園芸療法

植物や園芸による“癒し”の効果を利用して病気や心身の障害を治療する方法が園芸療法です。

園芸療法は下記の疾患・障害を持つ患者さんの中で園芸に興味がある人を適応対象とします:

①身体的な障がいを持つ方:骨折による後遺症、脳卒中による麻痺、廃用性症候群(長期間におよぶ身体活動の低下で肉体・精神に悪影響が生じて筋力低下や関節の固縮等、様々な症状が出る状態)

②精神的な障がいを持つ方:認知症の高齢者

園芸療法を取り入れるときはまず第一に患者さん本人が園芸に興味があるかどうか調べる必要があります。確認するための特別な診断表(園芸療法興味診断表)があるため、それを用いてもいいでしょう。

身体に障害がある患者さんには各自の障害に応じた支持具を用いて、草花や果樹の栽培を行います。

園芸という動的作業により、身体の不自由さにより意欲が低下した患者さんに「やる気」を起こさせ、リハビリにも前向きに取り組めるようになります。

認知症の患者さんは近い過去に関する記憶が希薄となっていることが多いため、園芸も前回行った作業と連続するものではなく、その都度楽しみが見いだせる作業を取り入れます。

暴言や暴力、徘徊がある患者さんの場合には、グループでなく個別で園芸作業を行います。

暴言や暴力などの問題行動は日常の不平不満から生じることが多いようです。週に3~4回の園芸作業を集中して行い、作業中は患者さんの話を聞いてあげることで次第に平静を取り戻し、表情も和やかになることがあります。

認知症の患者さんに2年間にわたり園芸療法を施した研究結果に関する報告があり、症状の改善度を比較したデータが示されています。

園芸療法を実施した患者さんのグループは、実施しないグループと比べ、症状の進行が遅くなった結果が得られています。

参考文献(1999年:「痴呆症(現在は認知症)に対する園芸療法の効果」)

https://cir.nii.ac.jp/crid/1570854176383452544

6-8.カラーセラピー

カラーセラピーは色彩が人体に及ぼす効果を利用して疾患の治療を行う療法です。

各個人に対応した5色(青・赤・黄・白・黒)を使用し、筋力や自律神経機能に影響を及ぼす効果を治療に用います。

上の5色から「筋力が向上する」色を各自がイメージし、その色を自身の“エナジーカラー”と判定します。各自が選んだエナジーカラーを疾患の治療に利用します。

カラーセラピーは自律神経系に異常が起こる疾患:例えば自律神経失調症、更年期障害、不整脈、高血圧、骨格筋損傷による筋力の低下等に用いられるようです。

カラーセラピーのエビデンスについて調べましたが、明確なものは見つかりませんでした。

7.所見:補完代替療法の現状について

補完代替療法全般に言えるのですが、方法によっては西洋医学の弱点を補うポテンシャルがあるにもかかわらず、

どのような病態の際にどの方法を用いるのが最適”なのか、また“どのような組み合わせが各患者にとって最も良い治療選択肢となるのか

さらに明確に示せるようになるためには各方法の有効性や安全性に関する調査研究(特に信頼のおける臨床試験)をもっともっと蓄積していく必要があります。

また、西洋医学と補完代替療法、両方を理解した人がもっともっと増えて、これらを最適に統合した医療を実践できるようになれば、病気になってもより良い生活が送れるようになるような気がしてやみません。

2023.5. いすみ鉄道に乗り、日帰りで大多喜に行ってきました。都内では希少になった植物がいっぱい生えていました・・・いすみ鉄道の沿線、とても良かったです。photo by 金ひげ先生