1.花粉症に用いられる補完代替療法

花粉症に対しては、これまで多くの補完療法アプローチが研究されています。経験的には、(科学的に立証されていないものの)一部根拠があるとされています。

(各補完代替療法の詳細はこちらをご覧ください)

花粉症の治療に限ったことではありませんが、補完代替療法の利用を考える際には、“信頼できる情報”を探すことが極めて重要になります。

インターネット上には多くの情報が存在しますが、どの情報が信頼できるか見極めるのは一般の方では容易でないため、医師や薬剤師、消費者庁が推奨するアドバイザリースタッフ(健康食品管理士・食品保健指導士・NRサプリメントアドバイザー)に相談してください。

いくつかの補完代替療法は花粉症の補完代替療法として有益である可能性が示されていますが、一方で他の療法はむしろ害を及ぼす可能性すらあります。特に病院で何か薬剤を処方されている方は、組み合わせることができる補完代替療法に限りがあります。自己判断で間違った組み合わせを選択してしまうと病気が悪化したり、薬の効果を弱めてしまったり、副作用が強く出てしまうことが少なからずあります。

(1)健康食品・サプリ・ハーブ:

世界最大の健康食品に関するデータベースである「ナチュラルメディシンズ」に基づき各成分の有効性に関するエビデンスレベルを記載しました:

レベル1:有効

レベル2:おそらく有効

レベル3:確実ではないが有効性が科学的に示唆されている

レベル4:有効でない可能性がある

レベル5:おそらく有効でない

レベル6:有効でない

1)オオアワガエリまたはスギ:(有効性エビデンス:レベル2「おそらく有効」)

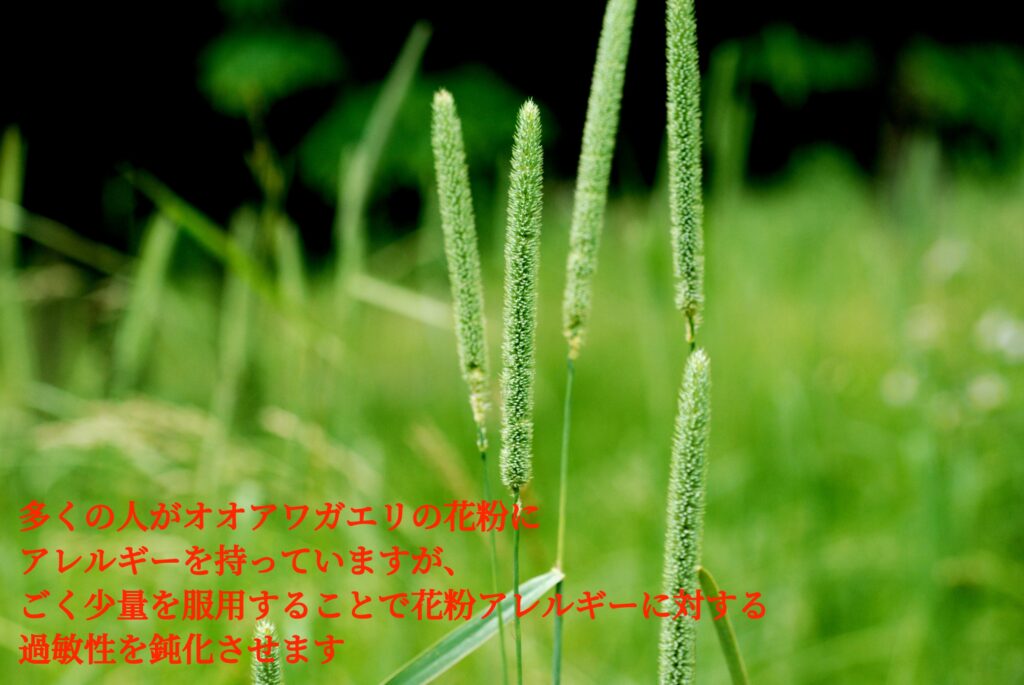

オオアワガエリはヨーロッパ原産のイネ科多年草です。

“チモシーグラス”とも呼ばれ、明治時代に牧草として日本に入ってきました。家畜の飼料として利用価値が高いが繁殖力が強く、日本の植物生態系に被害を及ぼす可能性がある外来種としてリストに記載されています。6-8月ごろに花粉を飛散し、花粉症の原因となります。

一方、オオアワガエリの花粉抽出物をごく少量服用(舌下投与または皮下投与)すると、本植物の花粉に対する過敏性が減少し、該当する季節性アレルギーの症状を緩和します(=減感作療法:げんかんさりょうほうと呼ばれる)。ただしスギ等、オオアワガエリ以外の植物の花粉が原因となっているアレルギーには効かないことには注意してください。

オオアワガエリの花粉抽出物を用いる減感作療法は、おおむね安全ですが、口と鼻のかゆみや不快感、口の中に水泡ができたりする場合があります。また大量に皮下投与したりするとアナフィラキシーショックが起こることがあります。

上と同じ原理でスギ花粉抽出物を少量摂取することで、スギ花粉症の症状を低減することができます。

ヨーロッパでは医療として承認されていますが、日本では未承認で、有効性や安全性に関する情報の蓄積がまだ十分でありません。

内閣府がまとめた資料では、治療に2年以上の期間が必要であるとされています。

2)セイヨウフキ(有効性エビデンス:レベル3「確実ではないが有効性を示唆」):

2007年に行われた臨床試験で、セイヨウフキが花粉症に伴う鼻炎の症状改善有用であることが示されました。

セイヨウフキは2,000年以上前のギリシャ時代から民間薬として用いられてきたハーブですが、葉に含まれる物質が強い抗菌作用と抗酸化作用を持つことが知られており、古くはバターを保存するために用いられていました。

セイヨウフキは他にも片頭痛や尿管の炎症を抑える作用のエビデンスが検証されています。ドイツではOTC(大衆薬)、米国ではサプリメントとして普及していて、近年にはがん細胞に対する強い殺作用が岐阜大学のグループから報告されました。

日本でも近年注目されているハーブですが、未処理の生葉や過剰な摂取は肝臓に障害をきたす可能性が指摘されており、注意が必要です。

セイヨウフキによる副作用は、生体に含まれる毒性成分のピロリジンアルカロイドに由来することが知られています。セイヨウフキ製品を購入する場合は、ピロリジンアルカロイドが含まれていないことが記載されているものを購入してください。

3)エイコサペンタエン散(EPA)

(有効性エビデンス:レベル4「有効でない可能性」):

EPAはサバ・ニシン・イワシ・マグロ・サケ等、冷水に棲む魚の肉や、クジラ・アザラシの脂に含まれています。

EPAは血中の中性脂肪値(トリグリセリド値)を下げるための処方薬として使用され、サプリメントは心疾患やうつ病、更年期障害に用いられます。

その他にがん化学療法による副作用や記憶力、思考力改善に用いられますが、これらの用途を十分に裏付けるエビデンスはありません。

中性脂肪低下に関してはヒト臨床試験に基づいた確かなエビデンス(有効性エビデンス:レベル1)が得られています。

境界性パーソナリティ障害の症状をわずかに改善するデータが得られています。また、心疾患・冠動脈疾患の患者における心臓発作リスクの低減、更年期障害(顔のほてり)発生頻度、うつ病の症状改善(特に抗うつ剤との併用におけるうつ症状の改善)が報告されており、これらにおけるEPAの有効性エビデンスはレベル3に分類されています。

一方で花粉症におけるEPAの効果は高くなく、花粉症による咳や鼻の症状、喘鳴(息を吸ったり吐いたりするときに喉がヒューヒューいう音を出す)は改善しないようです。同様に気管支喘息の症状にも効きません(有効性エビデンス:レベル4)。

4)ぶどう(有効性エビデンス:レベル4「有効でない可能性」):

ぶどうは葉、果実、および種子が薬として使われることがあります。

ぶどうの「薬」としての歴史は大変古く、

古代ギリシャの時代から皮膚や目の不快な症状、出血、動脈瘤、下痢、がんや天然痘の薬としても利用されてきました。

脂肪が多い食生活にもかかわらず、フランス人に心疾患が少ない理由として、ぶどうを原料に作られたワインを習慣的に摂取することが考えられましたが、ぶどうには抗酸化作用、血液凝固抑制作用、コレステロール低下作用があることが示されてきました。

特にぶどうの種子に含まれるオリゴマープロアントシアニジンの強い抗酸化作用が多くの疾患(糖尿病性網膜症・腕や脚の浮腫)に対してぶどうエキス療法の可能性をもたらしています。

ただ残念なことに、花粉症に対する効果はほとんど期待できないようです。

ブタクサ花粉が原因の花粉症に対するぶどう種子エキスの効果を8週間にわたり調べた報告がありますが、花粉アレルギー症状は改善せず、抗アレルギー薬の服用回数が減少するようなこともありませんでした。

以上の結果から、花粉症におけるぶどうの有効性エビデンスは「レベル4(有効でない可能性がある)」とされています。

(2)鼻洗浄:

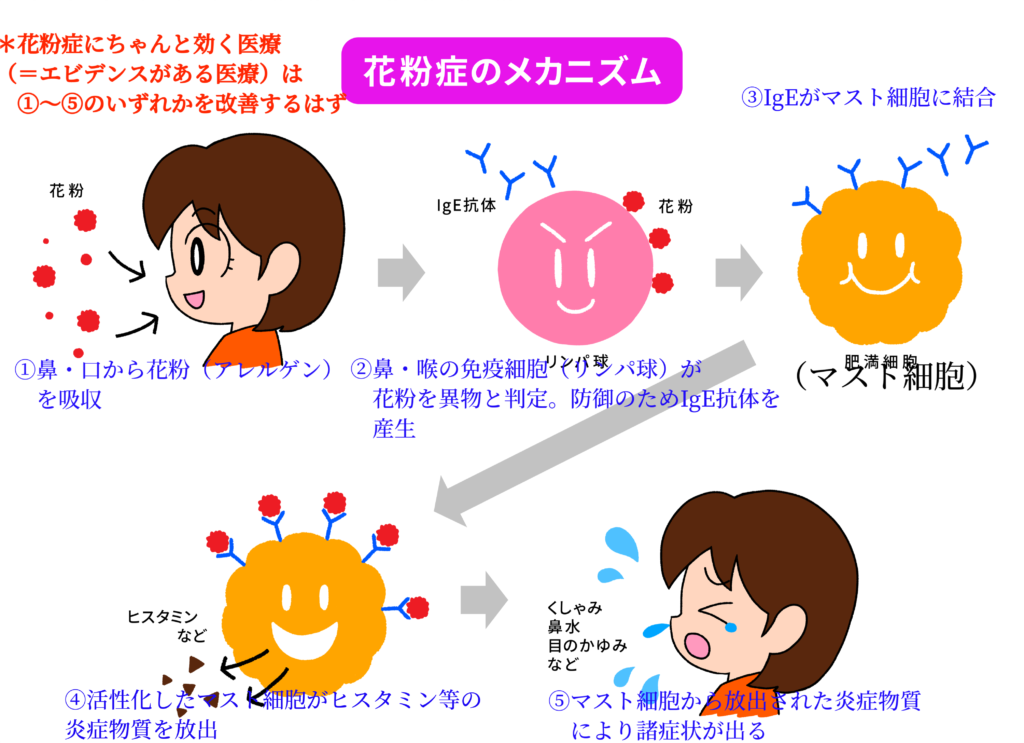

ネティポット(アーユルヴェーダの伝統に由来する器具)やネブライザー、スプレー、ポンプ、水筒などの器具を使って副鼻腔を洗浄することにより、鼻や喉に付着した花粉が洗い流される(=除去される:リンク先の図を参照)ため、花粉症の軽減に補完的に働くと考えられます。また、花粉症のメカニズムにおいて重要な他のステップ(同図②~⑤)に作用する抗ヒスタミン剤等、他の治療法に上乗せされる効果が期待できます。

*ネティポットなどの鼻洗浄器の使い方が悪いと、感染症にかかることがあります。米国食品医薬品局(FDA)は、副鼻腔を安全に洗浄する方法について情報を提供しています。最も重要なのは、鼻洗浄で使用する水の衛生です。ろ過、処理、または特定の方法で処理されていない水道水は、鼻洗浄器として使用するのは安全ではないため、滅菌水を薬局で購入して使いましょう。日本国内では問題ありませんが、海外では水道水の中にアメーバを含む細菌や原虫などの生物が低レベルで含まれているものがあります。

(3)鍼灸治療:

花粉症による鼻炎に対する鍼灸治療について、合計2,365人が参加した13の研究を2015年に評価した結果、このアプローチが有用であることを示すエビデンスが立証されました。

*鍼灸治療は、経験豊富な施術者が滅菌された鍼を使用して行う場合、一般的に安全と考えられています。不適切な鍼灸治療は、重篤な副作用を引き起こす可能性があります。

(4)乳酸菌等のプロバイオ食品(ヨーグルト等):

アレルギーなど免疫系の疾患に対するプロバイオティクス(健康効果が期待できる生きた微生物)の研究が近年盛んに進められています。いくつかの研究では有望な結果が得られていますが、プロバイオティクスとアレルギー性鼻炎に関する全体的なエビデンスは一貫していません。ある種のプロバイオティクスは役に立つかもしれないが、他のものは役に立たないということもあり得えます。ヒトにおける臨床試験で以下の乳酸菌については花粉症の改善効果が検証されています。

| 菌ブランド名 | 販売元 | 臨床試験項目 | 試験規模 | 試験結果 |

| 乳酸菌ヘルベ | 雪印メグミルク | 花粉・ハウスダストによる目鼻の不快症状改善効果 | 92例 12週間 | 〇 |

| ビフィズス菌B536 | 森永乳業 | 花粉、ホコリ、ハウスダストなどによる鼻の不快感軽減効果 | ||

| クレモリス菌FC株 | フジッコ | |||

| L55乳酸菌 | オハヨー乳業 | スギ花粉症によるくしゃみや目のかゆみ軽減効果 |

*健康な人の場合、プロバイオティクスには通常、副作用があったとしてもわずかなものですが、糖尿病やがん等の基礎疾患(免疫力の低下を伴う病気)を持っている方は、プロバイオティクスに含まれる菌による感染症などの重篤な合併症が報告されることがあります。

2.アレルギーの概要

花粉やほこり、金属、特定の食物等にアレルギーがあると、

免疫系がこれらを異物とみなして反応し、様々な症状を起こします。

花粉症の人はさまざまな植物の花粉に反応します。

くしゃみ、咳、鼻水や鼻づまり、目、鼻、口、喉のかゆみなどが最も一般的症な状として現れます。

食物アレルギーは特定の食べ物に含まれる「アレルゲン(アレルギーを引き起こす物質。ほとんどは特定のタンパク質)」に自身の免疫系が過剰に反応してしまい、体に様々なアレルギー症状を引き起こします。

原因物質が異なっていてもアレルギーが起こるメカニズムは、だいたい共通しています。

口から食べた場合、鼻から吸い込んだ場合、皮膚に触れた場合、いずれの経路からアレルゲンが体に入った場合も、免疫系がこれを異物とみなして排除しようと「Ig E抗体」という物質を作って血液中に産生します。

Ig E抗体が皮膚や粘膜(腸・目・鼻・気管支など)に存在する「マスト細胞」に結合すると、異物を排除するためのカラダの反応としてヒスタミンやロイコトリエンという炎症物質がマスト細胞から分泌され、これが花粉症における鼻づまりや目のかゆみ、食物アレルギーにおける下痢や吐き気、じんましん、息苦しさや脈の乱れ等を引き起こします。

「アナフィラキシー」は、皮膚・消化器・呼吸器・循環器・神経といった複数の臓器でアレルギー症状が現れる状態で、特に血圧低下や意識障害といったショック症状を伴う場合(=アナフィラキシーショック)は、命にかかわることがあります。

3.現在医学による花粉症の治療(標準医療)

花粉症の治療に関するガイドライン(=推奨される治療法)では、花粉症の重症度および3つの主症状(くしゃみ、鼻漏:鼻水、鼻閉:鼻づまり)により、異なる治療(主に投薬による治療)が記載されています。

上記した3つの花粉症の症状(くしゃみ・鼻水・鼻づまり)で最も厄介なのは「鼻づまり」です。安全に長期間使用できる薬剤(ロイコトリエン拮抗薬・抗ヒスタミン薬)は効きがマイルドで、比較的よく効く薬剤(点鼻用血管収縮薬やステロイドの飲み薬)は長期間使用するとかえって鼻詰まりが悪化したり、免疫力が低下する等の副作用が現れることがあります。

4.所見:花粉症の治療について

近年の気候変動に関係しているのでしょうか、私の周りを見ても年々花粉症に悩まされる人の数が増えているように思います。

花粉症の症状を抑える薬(医療機関で処方されるもの)は、抗ヒスタミン薬・抗ロイコトリエン薬・ステロイド薬など、重症度や症状に応じて選択の幅が増えいます。

また、花粉症のなかで最も多いスギ花粉症には、根本的に治すことを目指す治療法の減感作療法(前述:アレルゲン免疫療法とも呼ばれる)が新たに加わりました。

しかしながら効き目が十分でなかったり、副作用があったり、なかなか自分に合う薬を見つけるまでに時間がかかることが多い印象です。

根気よく治療を続ける必要がありますので、これまでに述べた補完代替療法をうまく取り入れて、生活や仕事のパフォーマンスをなるべく高く維持していきたいものですね。

2023.7. 代々木公園にて photo by 金ひげ先生