近年いくつかの補完療法について、認知症の改善効果が報告されています。「認知症疾患診療ガイドライン2017」では、認知機能訓練、認知刺激、運動療法、回想法、音楽療法、日常生活動作訓練などが紹介されています。ここではアルツハイマー認知症の補完代替療法について記載します。

1.アルツハイマー型認知症の補完代替療法

これらは患者さんの認知機能改善のみでなく、行動や心理状態、日常生活機能の改善を目指すものです。症状の改善のみに特化した薬剤治療とは対照的であり、かつ、これをまさに補完する重要な医療となっています。

また有効性のエビデンスレベルは低いものの、食品やサプリメントに関しても、認知症に対する改善効果の研究が報告されています。

(各補完代替療法の詳細はこちらをご覧ください)

認知症の治療に限ったことではありませんが、補完代替療法の利用を考える際には、“信頼できる情報”を探すことが極めて重要になります。

インターネット上には多くの情報が存在しますが、どの情報が信頼できるか見極めるのは一般の方では容易でないため、医師や薬剤師、消費者庁が推奨するアドバイザリースタッフ(健康食品管理士・食品保健指導士・NRサプリメントアドバイザー)に相談してください。

いくつかの補完代替療法は認知症の補完代替療法として有益である可能性が示されていますが、一方で他の療法はむしろ害を及ぼす可能性すらあります。特に病院で何か薬剤を処方されている方は、組み合わせることができる補完代替療法に限りがあります。自己判断で間違った組み合わせを選択してしまうと病気が悪化したり、薬の効果を弱めてしまったり、副作用が強く出てしまうことが少なからずあります。

(1)認知機能訓練

紙やコンピュータを使用し、各患者さんの認知機能レベルに合わせた課題(記憶・注意・問題解決)を、個人またはグループで取り組むトレーニングです。

(2)運動療法

有酸素運動、筋トレ、平衡感覚の訓練を組み合わせ、週2日~毎日20~75分実施します。運動療法の中でも、有酸素運動は認知症の進行抑制に寄与することが、臨床試験から示されています。

運動によって脳の血流が改善するほか、炎症を抑制してアミロイドが脳に蓄積するのを防ぐからではないかと考えられています。

(3)音楽療法

音楽を聴く、歌う、打楽器を演奏する、リズム運動をする、等のプログラムを週1~5回、10~60分実施します。

リラックス効果のほか、歌により昔の記憶を取り戻す効果も期待できます。

(4)回想法

患者さんのこれまでの人生に焦点を当て、どんなことがあったかを聞き手が受容的・共感的・支持的に頓聴することで、患者さんの心を支えることを目的とします。

(写真)VR(仮想現実)を用いた回想法:VRを利用することで、認知症患者の年齢や性別に合った映像をよりリアルに体験できるようになる。写真などよりも立体的な映像と共に見てもらうことで、脳が活性化して認知症の治療に役立ちます。

VRは認知症の予防にも有望と考えられており、空間認知機能をVRを用いて計測することで認知症を早期に発見し、早期の薬剤治療を開始することが可能となります。

(5)栄養補助食品・サプリメント・漢方薬

(写真)釣藤鉤:釣藤鉤を成分とした漢方「釣藤散」は、明確な効果を示す臨床試験であるランダム化平行群間比較試験(RCT)で、脳血管性認知症(注:アルツハイマー型認知症ではない)に対する治療効果を示した初めての漢方薬。

アルツハイマー型認知症に用いられている生薬やサプリメントの種類は多いですが、前記した通り有効性エビデンスの高いものは今のところありません。

すべてを網羅することは難しいので、比較的エビデンスレベルの比較的高いものについて挙げさせていただきます。

世界最大の健康食品に関するデータベースである「ナチュラルメディシンズ」に基づき各成分の有効性に関するエビデンスレベルを記載しました:

レベル1:有効

レベル2:おそらく有効

レベル3:確実ではないが有効性が科学的に示唆されている

レベル4:有効でない可能性がある

レベル5:おそらく有効でない

レベル6:有効でない

1)セージ(有効性エビデンス:レベル3:「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

セージは香辛料やせっけん等の香料として使用される非常に一般的なハーブですが、何世紀にもわたりヨーロッパでは薬として使用されてきました。2種のセージ(コモンセージ・スパニッシュセージ)の抽出液を4か月間摂取すると、軽度および中等度のアルツハイマー型認知症患者さんにおいて、学習・記憶・情報処理の機能が改善された報告があります。

2)サフラン(有効性エビデンス:レベル3:「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

(2024. 5 千葉県佐倉市)サフランの花を探し続け、千葉まで来ました・・・ようやく撮れた!(^^)!

(photo by 金ひげ先生)

サフランは世界一高価なスパイスの1つとして知られていますが、サフランから「くすり」を作ることもあります。

抗がん作用、抗うつ作用、神経保護作用、抗酸化作用、免疫増強等の作用が期待され、研究されています。特に抗うつ効果と月経前症候群に対する高い効果が示唆されています。

アルツハイマー型認知症の患者さんに特定のサフランを含有する製品を22週間摂取した試験では、処方薬のドネペジルと同様に症状を改善することが示されました。

3)朝鮮人参(有効性エビデンス:レベル3:「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

中国では2,000年あまりもの間、朝鮮人参を薬として用いてきました。その効能は食欲増進をはじめ、筋力増強、記憶力強化、運動能力向上、疲労回復、ストレス緩和、生活の質を全般的に改善する等とされています。

また昔からがん治療に用いられてきた歴史がありますが、現代ではがんの予防に用いられています。ジンセノサイドという成分が主な有効成分です。

アルツハイマー型認知症の患者さんが朝鮮人参を毎日12週間服用したところ、精神活動に改善が見られたとの報告があります。

4)ビタミンE(有効性エビデンス:レベル3:「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

ビタミンE(α-トコフェロール)は脂溶性のビタミンで、植物油・穀物・鶏肉・卵・果物・野菜など多くの食品に含まれています。

心血管系疾患や糖尿病、喫煙者のがん治療に用いられることがあります。

ビタミンEのサプリメントを摂取してもアルツハイマー型認知症を予防できませんが、患者さんが抗認知症薬(ドネペジルなど)とビタミンEを併用で摂取すると、症状の進行に伴って記憶を喪失する速度を遅らせる効果があることが示唆されています。

また、ビタミンEは経度および中等度のアルツハイマー型認知症患者さんが介護が必要になるまでの期間を延ばせる可能性が示唆されています。

5)ホスファチジルセリン(有効性エビデンス:レベル3:「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

ホスファチジルセリンは生物の体内で作られる化合物です。健康食品として販売されているものはキャベツや大豆から抽出されたものです。

ホスファチジルセリンを6~12週間摂取すると、軽度の患者さんでアルツハイマー型認知症の一部の症状が改善する可能性が示されました。ただ効果の持続は16週間程度であったということです。

6)ヒューベルジンA(有効性エビデンス:レベル3:「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

ヒューベルジンAはトウゲシバという植物から抽出した物質です。通常多くの成分が含まれているハーブ抽出物と異なり、ヒューベルジンAは非常に高純度の“化合物”であり、米国では医薬として扱われています。

アルツハイマー型認知症における記憶力・精神機能・行動障害の改善が示されています。

また、記憶力に問題がある中国の学生を対象とした臨床試験においても、統計学的に有意な記憶力の改善を認めています。

7)ビンポセチン(有効性エビデンス:レベル3:「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

ビンポセチンは人工的に合成された化合物です。

アルツハイマー型認知症等、思考力が障害される疾患に用いると、弱い改善効果があることが示されましたが、多くの研究は効果の評価期間が不十分なうえ、実施時期が30年以上前と古いため、その効果について一貫した評価を行うことが難しいのが現状です。

8)アセチル―L-カルニチン(有効性エビデンス:レベル3:「確実ではないが有効性が科学的に示唆されている」)

アセチル―L-カルニチンは体内で合成される物質です。

高齢者の記憶障害の改善機能が報告されており、66歳以下で病勢悪化の速度が速い一部のアルツハイマー型認知症患者(早期発症型アルツハイマー型認知症)において、症状悪化速度と記憶力の改善が示唆されています。

がんの化学療法で神経障害を発症した患者さん、甲状腺機能低下症の患者さん、けいれんの病歴がある患者さんでは症状を悪化させる可能性があるため、アセチル―L-カルニチンの摂取は注意が必要です。

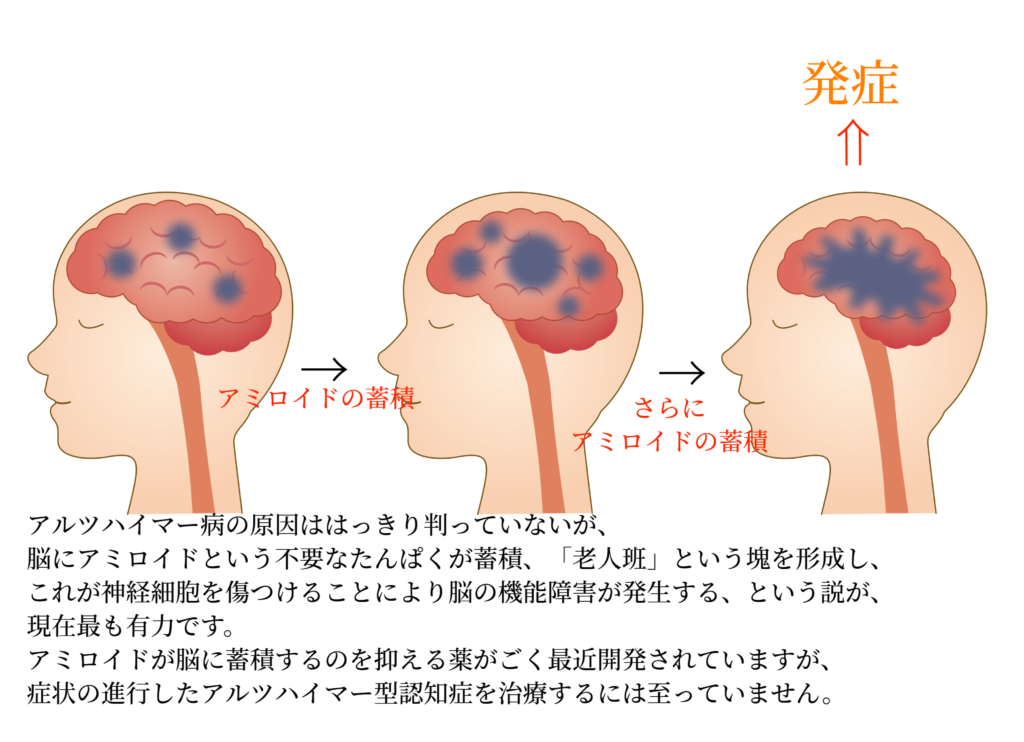

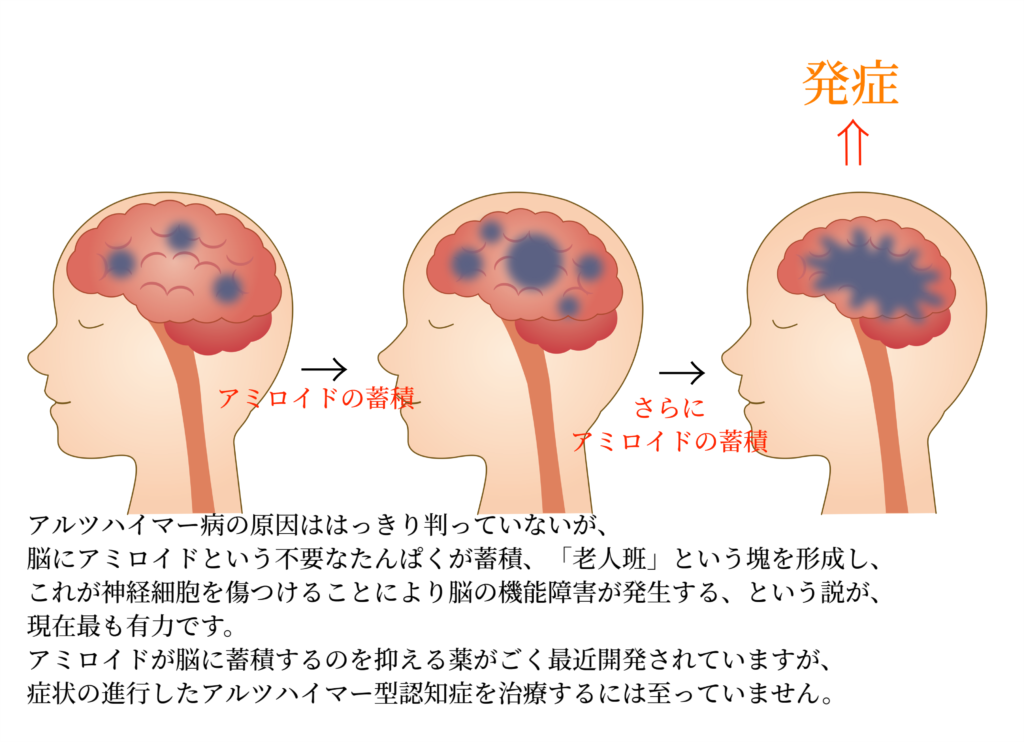

1.アルツハイマー型認知症の概要

認知症は記憶や思考に影響を与える一群の疾患です。

認知症を引き起こす病気として、アルツハイマー型認知症のように脳の神経細胞の機能が低下することによる“神経変性疾患”、脳梗塞や脳出血などの脳血管の病気による“脳血管型認知症”、“そのほかの原因”の3つに大別されます。

アルツハイマー型認知症は認知症の原因で最も多く、全体の5-6割を占める病気です。主に40歳代以降の広い年代で発病し、特に65歳以上に多いとされています。2020年現在、世界には約5,000万人のアルツハイマー病患者がいるといわれています。

アルツハイマー型認知症は明確に診断できる検査がほとんどないため、問診や記憶テスト、画像検査などから総合的に診断されます。今現在でアルツハイマー病を完治させる方法はありませんが、薬を使って進行を遅らせることができます。

アルツハイマー型認知症では脳の神経細胞の減少に伴い、徐々にもの忘れをしたり、時間や場所が分からなくなったりする中核症状が現れます。これに伴い、暴言や暴行、不安、気分が落ち込むなどの行動心理症状などもみられ、やがて寝たきりの状態になります。

症状はゆっくりと進行し、患者の約半数が発症から2~8年で寝たきりとなり、発症から死亡に至るまでの平均期間は約8~10年といわれています。

3.現代医学におけるアルツハイマー型認知症の治療

長年にわたって医学・薬学分野の研究者たちは、アルツハイマー病を含む認知症を予防したり遅らせたりするために、多くの医療アプローチを模索してきました。

大変残念ながら、これまでに開発された治療法は最も優れたものでも認知症の進行を遅らせるものしか存在しておらず、現在のところいかなる医療を用いても認知症を完治、または予防することはできません。

現在用いられている薬剤は主に、①脳内の神経伝達物質アセチルコリンの量を増やし、アルツハイマー病などの認知症による記憶障害などの症状の進行を遅らせる薬 と、②アルツハイマー病による神経細胞障害や記憶や学習能力の障害などを抑える薬 の2種類の作用を持つ薬剤です。

またごく最近、アミロイドの蓄積を抑える新しい薬剤である「レカネマブ」の臨床試験が終了し、軽度のアルツハイマー型認知症患者において症状の悪化を抑えることが確認されました。

「レカネマブ」は、脳の神経細胞が大きな範囲にわたり障害を受ける前、すなわち認知症の初期に投与することが重要なことが判っています。実際にどの程度有用かは、今後多くの患者さんで使用されないとわかりませんが、一つの希望であることは間違いないと思います。

また、認知症の治療には薬剤治療のほかに、漢方薬や運動療法などの補完代替療法が使われることがあります。

4.所見:アルツハイマー型認知症の治療について

認知症を防ぐ医療は残念ながら見つかっていませんが、①高血圧、②肥満、③糖尿病、④脂質異常、⑤喫煙、⑥うつ病 のような因子が、発症に強く関わっていることが判っています。

特に中年期の脂質異常症(高コレステロール血症)は、アルツハイマー型認知症の危険因子であると考えられており、主に運動を取り入れた生活習慣は大事です。定期的な運動習慣が認知症の発症を抑制する、という報告もあります。

現在、65歳以上の日本人のうち、15%(650万人)が認知症に罹患しているといわれています。

世界中の大きな製薬会社が認知症の新薬開発に力を注いでいますが、残念ながら失った記憶を取り戻せるような画期的新薬は未だ実用化されていません。

一方で、劇的な効果こそないものの、これまで記載した補完代替療法の中には認知症の進行を遅らせる効果が報告されているものもあり、また、園芸療法やアニマルセラピーのように患者さんの心の内面にアプローチするものもあります。

また間もなく承認されるアミロイド蓄積抑制作用のある新薬:レカネマブの後にも、東北大が研究している超音波を用いた治療法や、理化学研究所のグループが取り組んでいるアミロイドを分解する酵素(ネプリライシン)を活性化させるアプローチ等が着々と進んでおり、大きな期待がかけられています。

西洋医学と上記の補完代替療法とをうまく組み合わせることで、患者さんとそのご家族がより良い生活を送れるようになると良いです。

2022.10. 青森県恐山の宇曽利湖畔から早朝の宇曽利岳を望む:photo by 金ひげ先生