2024/9/13

非必須栄養素が寿命や代謝生理を制御する-チロシンの摂取制限で寿命延長-

食環境はヒトの健康寿命に大きな影響を及ぼしますが、どのような栄養素をどのような状況で摂取することが、寿命の伸縮につながるかについては不明な点が数多く残されています。多くのモデル動物を用いた研究から、食事量を制限すること(腹八分目)により健康寿命を延長できることが明らかとなっています。特にタンパク質の制限が、個体寿命を延ばすことが分かっていますが、そのメカニズムはよく解明されていませんでした。

理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 栄養応答研究チームの小坂元 陽奈 基礎科学特別研究員、小幡 史明 チームリーダーらの共同研究チームは、食餌に含まれる10種類の非必須アミノ酸が個体の健康状態に与える影響をショウジョウバエを用いて網羅的に解析し、チロシンの欠乏が寿命や代謝生理に関わることを発見しました。

本研究成果は、栄養素が持つ生理機能の基礎的理解につながり、また健康寿命の延長に向けた栄養介入法の開発に貢献すると期待できます。

近年、タンパク質や特定のアミノ酸の摂取制限が、健康寿命の延長に効果的であることがさまざまな動物種で報告されています。しかし、そのメカニズムには不明な点が多くあります。特に非必須アミノ酸は、体内で十分合成されるため、その摂取制限による影響については見過ごされてきました。

今回、共同研究チームは、ショウジョウバエを使った実験から、非必須アミノ酸を一つずつ欠乏させた餌を用い、寿命や代謝生理に与える影響を詳細に解析しました。システインやアスパラギンを欠乏させた場合には寿命が短縮したものの、アラニン、アスパラギン酸、グリシン、グルタミン、グルタミン酸、プロリン、セリンなどを欠乏させても寿命にはほとんど影響しませんでした。興味深いことに、チロシンを欠乏させた餌では、寿命が延長することが明らかとなりました。チロシンが栄養シグナルを刺激し、食欲や生殖能力、個体寿命に影響を及ぼすことを明らかにしました。

ヒトの健康寿命を延長させるための方策として、食事制限は最も簡便かつ確実で、経済的効果の大きい有力な介入法であると考えられています。しかし、どの栄養素がどのような状況でどの程度低下すれば、生体の寿命延長シグナルがONになるかは不明な点が多く、まだまだ研究が必要です。タンパク質は健康維持に重要な栄養であり、一定以上の摂取制限は逆効果です。特に必須アミノ酸は、欠乏によって栄養不良になってしまうため注意しなければなりません。その意味で、チロシンのような非必須アミノ酸の摂取制限は、餌からの摂食量を低下させた場合にも生体内で合成されるため、副作用が少ない寿命延長法として現実的に利用することが可能かもしれません。

とはいえ、チロシンはドーパミンやアドレナリンなどの神経伝達物質などの前駆体であり、メラニンの合成にも関わる重要なアミノ酸であるため、一概に摂取制限が推奨されるものではありません。当然ながら、今回のショウジョウバエの研究では、そのような副作用の全てを評価できておらず、ヒトや哺乳類への効果も含めて今後さらなる検証が必要です。

本研究は、科学雑誌『Science Advances』オンライン版(8月30日付:日本時間8月31日)に掲載されています。

2024/9/11

高タンパク食によって腸管バリア機能が低下 その影響は男性に比べて女性でより大きい

高タンパク質の食事を是としがちなアスリートの栄養という視点では、やや気になる研究結果が報告された。タンパク質の摂取量の多いことが腸管のバリア機能の低下をもたらし、そのような影響には性差があって、男性に比べて女性ではよりバリア機能低下が大きい可能性があるという。著者らは、タンパク質の摂取量に関する将来の推奨事項には、腸内環境が関与している慢性疾患の予防という観点も考慮する必要があると述べている。英国の研究者らの報告。

・腸管バリア機能の低下がさまざまな慢性疾患のリスクに関与している可能性

タンパク質の摂取は、食物アレルギーを除けば、健康の維持・増進に対して基本的にプラスの働きがあると考えられている。また従来、タンパク質の消化・吸収は非常に効率よく行われていると考えられていた。しかし最近の研究から、ヒトでは摂取したタンパク質の最大10%が消化されずに大腸に到達することが明らかになってきた。

大腸には共生細菌が高密度に存在していて、未消化の食品は大腸において細菌により発酵される。未消化の食品の量が多い場合、有益な腸内細菌とされるビフィズス菌や乳酸菌を犠牲にして未消化タンパク質を分解する細菌が増える可能性が指摘されている。未だ明らかでない点が少なくないが、食事性タンパク質の増大が、腸内細菌叢の有害な変化と関連していることが示唆されている。

有益な腸内細菌が減少し有害な腸内細菌が増加している場合、腸内壁の炎症や破壊によって腸管バリア機能が低下し、いわゆる「リーキーガット(leaky gut)」と呼ばれる腸管透過性の亢進した状態になると考えられている。またリーキーガットによって血液中に有害な物質が混ざり全身の慢性炎症を惹起し、心血管代謝疾患や神経変性疾患、あるいは精神疾患など、種々の疾患リスクを高める可能性も指摘されている。

・リーキーガットとは:腸管バリア機能には性差がある

一方、腸管バリア機能には性差が存在する可能性も報告されている。また、加齢変化も性によって異なるとする報告もある。ただし、食事性タンパク質と腸管バリア機能の関連、および性差の有無については不明点が多く残されている。

今回紹介する論文の著者らは、「過剰なタンパク質摂取に伴う、加水分解されていないタンパク質(non-hydrolysed dietary proteins)が、腸内細菌叢の組成に悪影響を与え、その細菌由来の代謝産物が腸管バリア機能を低下させる。かつ、そのような影響には性差が存在する」との仮説を立て、in vitroでの研究を行った。なお、この研究そのものは、アスリートのタンパク質摂取に焦点を当てたものではない。

・糞便検体へのタンパク質の添加で細菌の分布が有意に変化し、代謝産物に有意な性差

この研究の対象は、消化器障害がなく、抗菌薬、下剤、プロ/プレバイオティクスを過去2カ月以上摂取しておらず、ベジタリアン食や高タンパク食などの特定の食事スタイルでない、健康な成人10人(男性と女性が各5人)。糞便検体を採取後、ホエープロテイン、魚、牛乳、大豆、卵、エンドウ豆、および、マイコプロテイン(菌類に由来するプロテイン)といった非加水分解タンパク質0.9gを添加して、細菌の分析を行った。

その結果、タンパク質の添加によって、タンパク質分解性の細菌であるバクテロイデスやクロストリジウムが増加した。同時に、細菌由来の代謝産物である、フェノール、p-クレゾール、インドール、アンモニアの有意な増加が確認された。また、添加するタンパク質の種類による影響の違いも観察された。

性別で比較すると、クロストリジウムと、p-クレゾールのレベルは男性でより増加していたが、産生されたアンモニアは女性のほうが多かった。また、細菌群とその代謝物との関連に、性別の有意な交互作用が観察された。

・タンパク質摂取量の推奨量の策定にも影響?

これらを基に著者らは、「我々の研究結果は、食事性タンパク質の利用可能性の増加によって、細菌群がよりタンパク質分解性の表現型へと変化すること、および、そのような変化が、腸管透過性の亢進と関連する細菌の最終代謝産物の増加と強い相関のあることを説明している。これは、我々の研究仮説と一致するものであり、さらにこのような影響のかなりの部分が性別に依存していることを、初めて実証した。重要な点は、タンパク質源が細菌叢の組成と細菌の代謝の結果との双方に、大きな影響を与えることを示し得たことにある」と総括している。

また、「これらの結果が今後、ヒトの生体内の研究で確認されれば、慢性疾患の予防のために、性別にあわせた食事の推奨事項を策定することになるという、大きな影響を及ぼすのではないか」と付け加えている。

・アスリートのリーキーガット(leaky gut)の原因について

前述のように、この研究はアスリートの腸管バリア機能に焦点を当てたものではない。ただしアスリートは、腸管バリア機能が低下しリーキーガット(leaky gut)が生じやすいことも知られている。その原因として、従来、トレーニング負荷による消化管への血流減少、低酸素症、アデノシン三リン酸(ATP)の枯渇、酸化ストレスなどの関与が考えられている。

今回の研究により、タンパク質の摂取量が多くなりがちなことも、アスリートの腸管透過性亢進に関与する可能性が示唆される。

一方、アミノ酸のシスチン/グルタミンがアスリートの腸管透過性亢進を抑制するとの研究報告もあり、タンパク質のアミノ酸組成によって影響が異なる可能性があるのかもしれない。

(金ひげ先生コメント)運動する習慣がある私にとってもこの記事、とても気になりました。

筋トレなんかをやっていると、意識してタンパク質を摂取しようとする方が多いと思いますが、それが腸管透過性(有害物質が腸を透過して血液中に漏れる状態)を促進している、という知見は今までに知られていなかったように思います。

2024/9/10

チーズ摂取量が多い母の子、3歳時点の神経発達遅れが少なくなる可能性-富山大

母から子へ引き継がれる腸内細菌、妊娠中の発酵食品摂取量と子の神経発達の関連は?

富山大学は8月20日、「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」のデータを用いて、妊娠中の母親の発酵食品の摂取量と、生まれた子どもの3歳時点の神経発達の関連を調べた結果を発表した。この研究は、同大学術研究部医学系小児科学講座の平井宏子医師(現:富山赤十字病院小児科医員)の研究グループによるもの。研究成果は、「PLOS ONE」に掲載されている。

妊娠中の母親の食事内容が、子どもの発育に影響を与えることは良く知られている。近年、腸脳相関の観点から、腸内細菌そうが宿主の認知機能や情動機能にも関連することが知られてきた。ヒトの腸内細菌そうは、出生時に母親から引き継がれるため、母親の腸内細菌そうは子どもの永続的な腸内細菌そうの構成にも関連することが推測される。腸内細菌そうは、食事や抗菌薬の投与、感染症などで変化することが知られており、発酵食品の摂取も腸内環境の改善に有効とされている。

・先行研究より、妊娠中の発酵食品摂取量「多」は1歳時点の神経発達遅めの子の割合「少」

研究グループは、妊娠中に発酵食品を摂取することが、母親や子どもの腸内環境の改善を通じて、子どもの神経発達にも良い影響を与えるのではないかという仮説を立てた。研究グループは先行研究により、妊娠中の発酵食品の摂取量が多いと、子どもの1歳時点での神経発達の遅めの子の割合が少ないという関連を報告している。

・子が3歳時点でも関連は見られるか?エコチル調査6.1万組の母子対象に検証

そこで今回の研究では、子どもが3歳になった時点でも関連が見られるかについて、エコチル調査に参加した6万910組の母子を対象に検証した。発酵食品の摂取量は、食物摂取頻度調査票を用いて調べ、摂取量ごとに4群に分類。神経発達は、Ages Stages Questionnaires Third Edition(ASQ-3)を用いて評価し、各年齢のカットオフ値よりも点数が低い場合に発達が遅れていると定義している。ASQ-3は、コミュニケーション、粗大運動、微細運動、問題解決、個人‐社会の5つの項目に分かれており、それぞれを評価した。各発酵食品において、それぞれ最も摂取量が少なかった群を基準(1.0)として、発酵食品の摂取量と子どもの神経発達が遅めの子の発生率を比較した。

その結果、チーズでは全ての群でASQ-3の各項目の神経発達が遅めになる子どもの割合が少ないことが示された。その他の食品では、味噌、ヨーグルトでは、一部の群において発達が遅めになる子どもの割合が少ないことが示されたが、納豆の摂取と発達の遅れには関連が見られなかった。

今回の研究からは、母親の発酵食品の摂取が、子どもの神経発達にも有益な関連をもたらす可能性が示唆された。その理由として、これまでの他の研究成果から、発酵食品の健康効果は、発酵というプロセスを経ることで、元の状態と比較して栄養価が高まることや、腸内細菌そうを改善させることで得られると考えられていることが挙げられる。

今後は便検査による腸内細菌そう変化の調査など、より詳しい調査が必要

腸内細菌そうは、さまざまな微生物が産生する神経伝達物質による直接的な影響や、抗炎症作用により腸管の炎症を抑制するといった機序を介して神経発達に影響を及ぼす可能性があることが報告されている。妊娠中の食事と子どもの発育との関連を調べた報告はある、同研究が示した結果は、過去に報告のないものだとしている。

一方、同研究の限界として、実際に母親や子どもの腸内細菌そうの変化がみられたのか確認できていないこと、今回使用したASQ-3が発達遅滞の診断をするための評価ツールではないことなどが挙げられる。同研究からは、妊娠中にチーズなどの発酵食品を摂取することが、その後の神経発達遅滞を予防するといった直接的な影響を与えるとは結論づけることはできなかった。今後は、実際に便を用いた検査などを行い、腸内細菌そうの変化を調べるなど、発酵食品の摂取と発達についてのより詳しい関連を確認する必要がある、と研究グループは述べている。

(金ひげ先生コメント)腸内細菌に関する新しい研究成果が次々と報告されています。

子供の発育だけでなく、免疫や肺、身体機能、それからメンタルの領域においても、私たちの腸内に住んでいる約1000種類、100兆個の細菌が大きな影響を及ぼしていることが徐々にわかってきました。何を食べるか、がとても大事なことが科学的に解明されてきていると私は捉えています。地球上に住んでいる人間の数よりも1万倍も多い数の腸内細菌が、それぞれどのような役割を果たしているのか、これからも目が離せません。腸内細菌にも「国家」とか「領土」、「戦争」、「和平」があるのでしょうか? 果たしていかに??

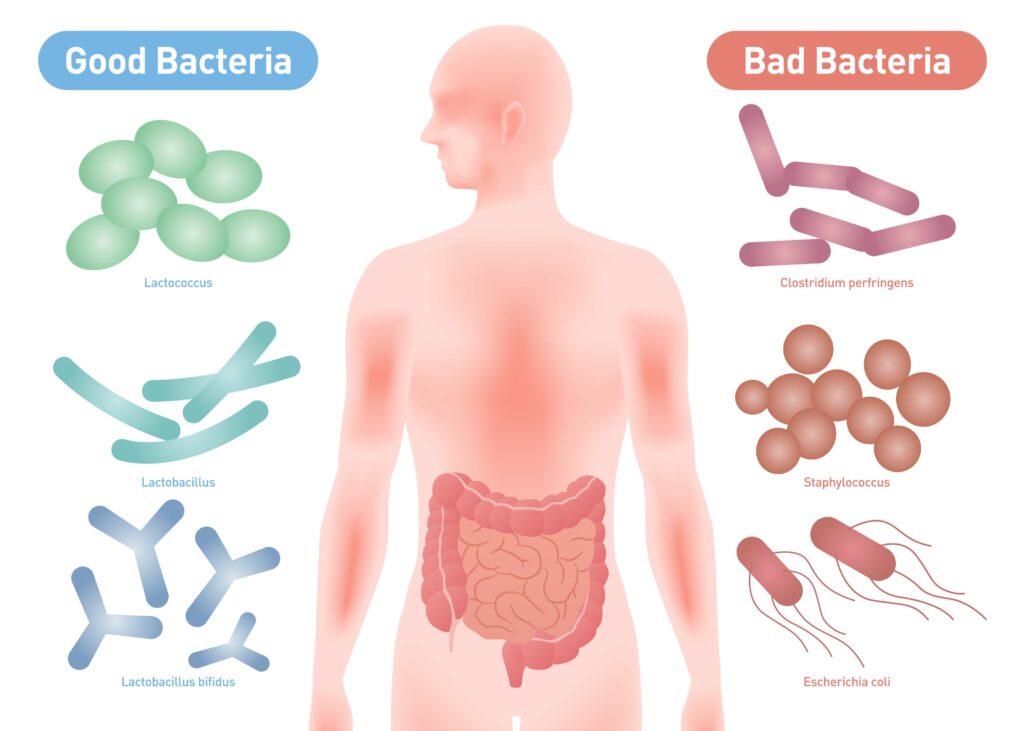

(図)腸内細菌は我々の健康に有益な「善玉菌」、害をなす「悪玉菌」と、場合により善玉と悪玉に代わりうる「日和見菌(ひよりみきん)」の3つに大別されます。善玉菌の代表格は乳酸菌(数百種類あります)、悪玉菌の代表が大腸菌やブドウ球菌です。長寿の人の腸にはある種の善玉菌が多く定着していることが知られており、逆にメタボリックシンドロームの人や大腸がんの人は、それぞれ異なる悪玉菌を多く腸内に有する傾向があることが報告されています。腸内細菌のプロファイル(どのような菌が優勢か)は、食物が大きく影響しています。

2024/9/8

1日3食とっているのに栄養失調?うつ病リスク高める「危険な食生活」とは

忙しい毎日を送るなかで“食事は作業”と考えているビジネスパーソンもいるかもしれない。手早く腹を満たすことのみが目的になってしまい、口に入れた食品にどんな栄養があるのか、心身にどんな影響があるのか、までは意識していない人もいるだろう。しかし、乱れた食生活は体の健康を害するだけでなく、仕事のパフォーマンスやメンタルヘルスにも悪影響が及ぶ可能性があるという。(清談社 真島加代)

・ビタミン・ミネラルが不足しがちな現代のビジネスパーソン

高脂質・高糖質な食べ物を好きなだけ食べる。そんな食生活を送っていると、いずれ健康状態が悪化してしまうが、加えて仕事のパフォーマンスの低下やメンタル面にも悪影響を及ぼすリスクがあるという。

「食事は“ただ三食食べればいい”というものではありません。夜は寝ているはずなのにスッキリ起きられず、日中も頭の中がモヤモヤする……という人は、現代人特有の“栄養失調”に陥っている可能性があります。自分の口に入れるものは、すべて将来の健康という資産を作り上げるための『投資』になるので、ぜひ食材に含まれる栄養素にも目を向けてほしいです」そう話すのは、満尾クリニック院長の満尾正氏。満尾氏はハーバード大学外科代謝栄養研究室で研究に取り組み、同クリニックでも栄養学に基づいた治療を行っている。

「先日、ある企業に勤務する社員全員の健康診断を行ったところ、若手社員の健康状態がもっとも悪いという結果が出ました。ある人は20代で骨がボロボロだったので、どんな食生活を送っているのか尋ねてみると、忙しい昼はコンビニで買ったおにぎり1つだけで済まし、夕飯はファストフード。自宅でもカップ麺を食べる日が多いと話していました。インスタント食品やファストフードは添加物が多く、ミネラルやビタミン、食物繊維が足りません。外食で糖質を多く摂り、ビタミン・ミネラルが不足すると精神を安定させる神経伝達物質が不足し、うつ状態に陥りやすくなってしまいます」

また、中高年以降も若い頃と同じように不摂生を続けていると、心身の疲れやすさや、便秘、下痢など胃腸の不調に見舞われやすくなるという。

「食生活の乱れから眠りが浅くなったり、落ち込みやすくなったり、といった悩みを抱える中高年も多いです。じつは、当院の患者さんのなかにはコロナ禍の自粛期間に会食が減って暴飲暴食をしなくなり、健康診断の結果が良好になった人もいました。しかし、コロナ禍が落ち着くと夜遅くまで会食をするようになり、せっかく減った内臓脂肪が再び増えてしまったんです。40代になったら、30代とは違う体。暴飲暴食の影響はダイレクトに体調に現れると考えましょう」

そして、自身の食生活に興味がない人には「自らの体調の変化にも無頓着」という共通点がある、と満尾氏。「人の体調やメンタルは、日々の食生活と密接に関わっています。朝起きたときに疲れを感じているならば、直近数日間の食事が影響を及ぼしている可能性が高いです。今、自分が何を食べているのか、それにより心身にどのような変化が起きているのか、自分自身をセンサーにかけてみてください」

仕事やプライベートで高いパフォーマンスを実現するためにも、まずは自らの心身と向き合うのが先決だ。

・プロテインブームでも“摂りすぎ”はNG!

そのほか、筋トレと同じようにブームが到来している“タンパク質”の摂り方にも注意が必要、と満尾氏は話す。「タンパク質は、適量を摂れば体づくりに役立つ重要な栄養素ですが、昨今は“摂りすぎ”に陥っている人もいます。とくに、通常の食事に加えてプロテインを飲んでいる人は、1日の推奨量を大幅に超えているケースが少なくありません。粗食の時代は低タンパク質食だったので、肉類からタンパク質の摂取が勧められていました。しかし、現代は普通に食事を摂っていれば極端にタンパク質が不足するリスクはほとんどないんです」

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、日本人のタンパク質摂取の推奨量は18~64歳の男性で1日あたり65g、18歳以上の女性で50gとある。この量を超えてタンパク質を摂っている人々が抱えるリスクとは?

「タンパク質には“窒素”が含まれており、それらは腸の中で発がん性物質のアンモニアに変わってしまうんです。体内に入った窒素は肝臓で尿素窒素という成分に変えられ、腎臓を通って体外に排出する“窒素代謝”が行われます。タンパク質を摂りすぎると窒素代謝の頻度が増えて、肝臓と腎臓に大きな負担がかかってしまうのです」

ちなみに、空気に含まれる窒素は無機窒素であるため体内に取り込まれないので問題はないとのこと。何事も“過ぎたるは及ばざるがごとし”だ。

・納豆はスーパーフード 1日1パック摂るのがベスト

乱れた食生活が、体の健康だけでなく心の健康にも害をなす。それらの問題を根本的に解決するには「やはり食生活の改善が必要」と、満尾氏は語る

「食事でストレスケアを行うなら、ビタミンDの摂取が欠かせません。ビタミンDは日光に当たることで皮膚に生成されたり、サケや青魚に豊富に含まれている栄養素です。また、ビタミンDには、うつ病をはじめとした精神疾患の予防・改善に有効という研究結果が多数あります。そのほか、魚に含まれる『オメガ3脂肪酸』にも、メンタルヘルスを適正化する作用が認められているので、ストレス過多なビジネスパーソンにはもっともおすすめの食材です。加えて、近年では小魚などに含まれる『リチウム』という栄養素に関して、眼房水中のリチウム濃度と自殺の関連性を示す研究(*)が話題になっていますね」

(*)…Comparison of lithium levels between suicide and non-suicide fatalities: Cross-sectional study(by Shuntaro Ando**, Hideto Suzuki, Takehisa Matsukawa, Satoshi Usami, Hisanori Muramatsu, Tatsushige Fukunaga, Kazuhito Yokoyama, Yuji Okazaki, Atsushi Nishida)

眼房水とは、眼球内の角膜と水晶体のあいだを循環し、眼圧を一定に保つ液体。自殺で亡くなった人の眼房水は、自殺以外の要因で亡くなった人に比べて“リチウム濃度が低い”との解析結果が出ているという。

「リチウムは、攻撃性や衝動性を抑えて自殺を防ぐ“ハッピーミネラル”として、今後さらに注目を集める可能性が高い。そんなリチウムを補う代表的な食材が、煮干しやアンチョビなどに使われる“カタクチイワシ”です。子どもの頃はおやつとして煮干しを食べていた人も今は縁遠くなっていると思うので、この機会に煮干しを食べる習慣を身に着けましょう。何より、魚介類は優秀なたんぱく源なので、肉類中心の食生活をしている人は、魚を食べる頻度を増やすのがベストです」

一週間のうち、半分は魚(小魚、カツオ、サバ、イワシ、サバ)を食べ、残りの半分では鶏肉、卵、豆を食べるのが理想的なタンパク質の摂取方法とのこと。バランスよく幅広い食材から摂るのが基本だ。

もしも、忙しさから食事がおろそかになってしまう場合は「1日1パックの納豆」と「ローヤルゼリー」を取り入れてほしい、と満尾氏。

「納豆にはビタミンKが豊富に含まれています。ビタミンKには、動脈壁からカルシウムを抜き取って骨に移動させる働きがあり、骨を丈夫にしたり、動脈内でのカルシウム沈着を起こりづらくして動脈硬化・心筋梗塞・脳梗塞を予防したりと、疾患のリスクを下げる効果が期待できるのです。もう一つのローヤルゼリーは、タンパク質、ビタミン、ミネラルなど40種類以上の栄養素をバランスよく含むほか、近年の研究で、身体中の細胞のもとになる「幹細胞」を活性化させることが分かってきており 、血液、肌、筋肉など全身の老化予防が期待できます。さらに、腸管免疫を活性化させる ことで、免疫力を維持するのに役立つ作用もあります。サプリメントのローヤルゼリーならば、手軽に入手できますね」

サプリメントや健康食品は、あくまで日々の栄養不足を補うアイテム。食品からの栄養摂取と併せて飲むのがコツだ。

「今日の不摂生が翌日に跳ね返ってくるわけではなく、毎日の食事が10年後、20年後の自分を作ります。逆に言えば、1日暴飲暴食をしたからと言って、すぐに健康を害するわけではありません。金曜は会食で飲み過ぎたから、土曜は体にやさしい和食にしよう、など1週間スパンで食事と体調のコンディションを整えるのが継続のコツ。毎日の食事を厳しく管理しすぎると挫折してしまうので、自分で調整しながら健康資産を積み上げていきましょう」

体と心を健康に保つ“食”によるストレスケア。さっそく今日からはじめてみましょう!

コメント