2024/10/2

がん患者の食支えるアプリ「リボンズフード」豊橋の企業が開発 食べやすい料理や食材共有

【愛知県】がん患者らの食生活を支え、治療に前向きになってもらおうと、豊橋市の医療系スタートアップ企業「リボンズ・ベース」が、治療中でも食べやすい食材や料理を共有し合うスマートフォンアプリ「リボンズ フード」を開発した。無料で利用可能。吐き気や口内炎といった抗がん剤の副作用で食欲不振に悩む患者やその家族などに利用を呼びかけている。

同社社長の西川隆一さん(38)は薬剤師として県内の病院で勤務した経験から「患者には病院だけで解決できない課題もある」と2022年に起業。昨年9月からは、患者らが治療経過や日々の出来事を共有できるアプリを提供している。

今回開発し提供を始めたアプリは、事前に食べやすい食材や料理を交流サイト(SNS)で募り、100超をリストアップ。手軽に食べることができる「お茶漬け」「そうめん」などが並ぶ。利用者らがそれぞれに示す「いいね」や「食べた」との反応の多さで、食べやすい食材を見つけられる。

「抗がん剤治療中、トマトソースのパスタが食べやすかった」「吐き気で起き上がれないとき、(冷ややっこを)枕元に置いて食べていた」などと、事前に患者から寄せられた声なども掲載されている。

西川さんによると、治療中は家族がつくった食事を思うように食べられず、悩む患者もいるといい「アプリで家族のコミュニケーションも良くしたい」。医療関係者らの活用も見込む。

今後は、利用者らが自由にコメントやおすすめの食材を投稿できるように、アプリを改良していく予定だ。西川さんは「多くの患者さんたちと価値をつくり、なくてはならないツールにしたい」と話している。

2024/9/29

―日本食品科学工学会第 71 回大会で発表―高齢長寿地域において「豆類」の摂取が

フレイルリスクの低下と関連

京都府立医科大学 生体免疫栄養学講座が参画する寄附講座)、 内藤裕二教授、渡辺真通研究員らの研究グループは、高齢長寿地域において「豆類」の摂取がフレイルリスクの低下と関連することを明らかにしました。

この研究成果は、日本食品科学工学会第 71 回大会(会期:2024 年 8 月 29 日(木)~31 日(土))において発表しました。フレイルとは、加齢に伴い筋力や心身の活力が低下し、介護が必要になりやすい健康と要介護の間の虚弱な状態を指します。近年、日本では急速に高齢化が進行し、80 歳以上の約 3 割が要介護・要支援者を占める中、健常な状態への回復が見込めるフレイル段階での予防および早期改善は、健康寿命延伸に向けた重要な課題と考えられます。本研究では、日本有数の健康長寿地域である京丹後地域の食習慣に着目し、京丹後市在住の高齢者 786 名(年齢中央値 72 歳、男性 317 名、女性 469 名)を解析対象にした横断疫学研究を行いました。その結果、男女ともにフレイル群と比べ、健常群において豆類および緑黄色野菜以外の野菜(根菜や海藻、きのこを含む)の摂取量が有意に高く、男性において豆類の摂取量増加とフレイルリスクの低下に有意な関連が認められました。また、栄養面では、植物性タンパク質および食物繊維の摂取量増加とフレイルリスクの低下に関連が認められました。

フレイル予防においてはタンパク質の摂取が推奨されていますが、近年の研究では食物繊維の摂取が握力の増加と相関し、加齢による骨格筋量の減少を抑制する可能性が報告されています。豆類はタンパク質と食物繊維の両方を豊富に含む食品であることから、豆類の摂取がフレイルリスクの低下に重要であることが示唆されました。さらに、階層型クラスター分析(4)により、京丹後住民の食事パターンを 6 つのグループに分類し、それぞれフレイルの割合を比較したところ、豆類、いも類、緑黄色野菜、緑黄色野菜以外の野菜および魚介類を高頻度に摂取するグループ(67 名、全体の 8.5%)において最もフレイルの割合が低いことが明らかになりました。

この結果から健康長寿地域において豆類を中心とした食事がフレイルリスクを低下させる可能性が示されました。特に男性では、1 日約 60 g 以上の豆類の摂取によりフレイルリスクの有意な低下が見られました。

(金ひげ先生コメント)「フレイル」というと、聞きなれない方も多くいらっしゃると思いますが、いわゆる老衰、すなわち加齢により心身が老い衰えた状態のことです。日本人における死因の第一位は言わずと知れた「がん」ですが、老衰による死者はコロナ禍を機に近年増え続けています。感染症を気にするあまりに外出を過度に控えたりして、家に留まる時間が長くなることで、体力と気力がともに低下することが大きな原因となっていることが判っています。

「行動量が減る」⇒「おなかが減らない」⇒「食事を十分とらない」⇒「栄養失調となりさらに行動するのが億劫になる」⇒「さらに行動量が減る」という、明確な悪循環をたどって、最後は生命維持も難しい状況となります。これは一部のヒトだけでなく高齢化が進む社会全体でものすごく深刻な問題となっています。豆もそうですが、良質なたんぱくを必要量ちゃんと摂取することが極めて重要です。この分野はもっと食品領域の企業や研究者が前向きに取り組むべきではないかと思います。

2024/9/28

培養小腸モデルでマイクロナノプラスチックの人体への取り込みを検証-東大

人体へのMNP取り込みメカニズム・影響は不明だった

東京大学は9月10日、生体を模した高度な培養小腸モデルを用いてマイクロナノプラスチック(MNP)の人体取り込み評価を実施し、その結果を発表した。この研究は、同大大学院工学系研究科の酒井康行教授、チェヒュンジン特任助教、金子昌平大学院生らによる研究グループによるもの。研究成果は、「Nanomaterials」にオンライン掲載されている。

2022年の世界のプラスチック生産量は約4億トンで毎年増加している。劣化しにくくリサイクルが難しいため、MNPによる環境汚染が懸念されている。MNPは、環境中を経由して人体内にも取り込まれているが、その取り込みメカニズムは明確ではなく、さらに、その後の人体への影響も明らかになっていない。

東京大学では日本財団の支援を受けて「FSI海洋プラスチック研究」プロジェクト(代表:東京大学大気海洋研究所・伊藤進一教授)を推進しており、その中で研究グループは、ヒト培養細胞からなる臓器モデルと数理シミュレーションの融合による次世代の人体影響予想手法の開発を分担している。

・取り込みメカニズムがMNPの粒子のサイズで異なることを培養小腸モデルで再現

今回の研究では、MNPの人体内への吸収経路の正確な理解を目指し、人体と同じく複数の細胞からなる高度なヒト培養小腸モデルを作成し、さまざまなサイズのMNPの透過や影響を系統的に検討した。

まず、3種の細胞-吸収上皮細胞、粘液を分泌する杯細胞、免疫による生体防御のためにバクテリアを認識して、あえて取り込むM細胞を膜型培養器上に共培養した。ここに50nm、100nm、500nmのMNPを曝露した。すると、比較的小さな50nmと100nmのMNPは、全ての細胞に共通なエンドサイトーシスにより良く取り込まれた。

・MNPは粒子の大きさによりエンドサイトーシスやM細胞経由など多様な機構で取り込まれる

一方、500nmと比較的大きな粒子の取り込みには、M細胞の存在が必要であることが示された。つまり、生体はMNPの大きさを認識し、細胞間隙を介した非特異的な取り込み、栄養素の取り込みのための共通メカニズムであるエンドサイトーシス、生体防御のためのバクテリア認識・取り込みまで、多様なメカニズムにて人体への取り込みを行うことが、培養モデルを用いた実験で確認できたこととなる。また、杯細胞による粘液は、どの粒径のMNPでも取り込みを大きく抑制していることも、併せて確認できた。

以上の結果から、取り込まれたMNPはおおむね小腸の血管に移行し肝臓を経由して全身に回るが、バクテリアと同様の大きさの粒子については、M細胞によるバクテリア認識取り込みを介してまずはリンパ管に入り、その後に血液へと移行すると考えられる。このように、MNPの大きさに応じて取り込み後の体内動態が異なるという知見は、その後の人体影響を予測する上で、極めて重要な知見と言える。

・人体での実計測・培養組織モデル・数理シミュレーションの融合による予測性向上に期待

人体にはバクテリアなどを貪食し、活性酸素を使用して分解する機能を有した好中球や単球やマクロファージが多量に存在する。しかし、この作用ではMNPは分解されない。MNPは人体からの排泄も難しいため、人体内へ徐々に蓄積されると考えられていることから、今後、長期に渡る蓄積量の緩慢な増加というシナリオに焦点を当てた人体影響予測に関する研究を推進する必要がある。

「このような長期の人体影響予測は現代の科学をもってしても非常に困難だが、今後人体での実計測結果や本研究のような高度な培養組織モデル、適切な数理シミュレーションの融合により、その予測性を向上できると期待している」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京大学工学部 プレスリリース

(金ひげ先生コメント)海洋や土壌のみでなく、すでに我々の身体にも(かなり大量の)マイクロプラスチックが取り込まれていることが明らかになっています。

マイクロプラスチックの吸収によって懸念される影響ですが、プラスチック中に含まれる成分によって、生体の正常な機能をつかさどる様々なホルモンの働きが阻害され、性機能や受精能に悪影響が出たり、重要な免疫機能に障害が出たり、肥満を起こすことが考えられます。

マイクロプラスチックの抑制に関して、国際的に様々な施策が取られ始めていますが、未だ決定打となるものはなく、レジ袋の有料化などあくまでも「個人努力ベース」のレベルにとどまっている印象です。地球温暖化と併せて本当に頭の痛い問題ですね・・・皆さんも同じだと思いますが、将来の世代に向け我々でどうにかしたい、と強く感じますね。

2024/9/26

食品の摂取頻度・嗜好の違い、日本人の男女別特徴を明らかに-藤田医科大

性別などの影響を受ける「食事の嗜好」、日本人の特徴は?

藤田医科大学は9月6日、同大職員の健康診断で聴取した食事頻度調査の結果を男女別に分け解析したと発表した。この研究は、同大臨床栄養学講座の飯塚勝美教授と健康管理部の成瀬寛之教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nutrients」でオンライン版に掲載されている。

食事の嗜好は、年齢、性別、住んでいる環境(文化)の影響を受ける。食事の嗜好の違いは代謝パラメータに影響を与えると考えられるが、日本人の特徴はあまり調べられていなかった。さらに、性別ごとの食事の嗜好性が代謝疾患の治療ガイドラインに反映されていることは、これまでなかった。近年、健康経営の観点から、従業員の健康管理は人的資本の強化に重要であり、食事環境の調査はその基本になるとの考え方がスタンダードになってきた。

・大学職員への食事頻度調査、性別ごとの食品摂取頻度や代謝マーカーに及ぼす影響を解析

そこで、今回の研究では、藤田医科大学の職員を対象に、性別ごとの食品摂取頻度を調べ、次にそれぞれの食品摂取頻度が代謝マーカー(血糖、腎機能、脂質、尿酸)に及ぼす影響を調べた。藤田学園の職員健診を受けた方で食事頻度調査を行った3,147人(平均年齢35歳、M:968人、F:2,179人)を対象に10品目(肉、魚、卵、乳製品、大豆、緑黄色野菜、芋類、海藻、果物、脂類)の摂取頻度、スナック類などおやつの摂取頻度、砂糖を入れたコーヒー・紅茶の摂取頻度、清涼飲料水の摂取頻度、アルコール摂取頻度を性別ごとに調査。性別ごとに、HbA1c、eGFR(腎機能)、尿酸、脂質(トリグリセリド、HDL-C、non-HDL-C)などの代謝マーカーとの関連を、年齢、BMIで調整し、検討した。

男女間の食品の摂取頻度・嗜好はそれぞれ違うため、食品の摂取頻度・嗜好が血糖や脂質など代謝パラメータとの関連は男女間で異なる可能性がある。20~59歳の日本人3,147人(男性968人、女性2,179人)の健康診断所見を対象とした観察研究を実施し、性・年齢による食習慣の違い、食事頻度と血液パラメータ(eGFR、HbA1c、尿酸、脂質)の関連を検討した。

・男性は肉・清涼飲料水・アルコール等、女性は大豆・乳製品・スナック等を摂取の傾向

研究の結果、男性は肉、魚、清涼飲料水、アルコールを摂取する傾向が強かったのに対し、女性は大豆、乳製品、野菜、果物、スナック菓子を摂取する傾向が強く見られた。

・HbA1c、eGFR、non-HDL-C、性別ごとに食品の摂取頻度・嗜好との関連は異なる

年齢とBMIで調整した多変量線形回帰モデルでは、男性は、肉の摂取頻度がHbA1cと正の相関、eGFRと負の相関を示したのに対し、女性は、魚の摂取頻度がeGFRと正の相関を示した。卵と大豆の摂取頻度は、女性においてのみ非HDL-Cと正負の関連を示した。アルコール摂取頻度は男女ともに尿酸およびHDL-Cと関連していた。

今回の研究により、日本人においても男女の食事の嗜好性が異なることが示された。また、男女に共通して野菜や肉は摂取しているが、魚、大豆、果物、芋、海藻の摂取は少ないこともわかった。今回の研究データをもとに、不足する食品群(魚、大豆、果物など)を補うレシピに基づき、職場での料理教室を行なうことで、職場での食事に対する啓発活動(食育)に活用し、健康経営にも役立てたいとしている。次に、食事摂取の頻度と血糖、脂質、腎機能への影響に性差が観察されたことは、生活習慣病における栄養治療を行う際に、性別による食事嗜好性の違いを考慮する必要があることを示している。卵の摂取頻度は男性女性で同じでも、女性でのみnon-HDL-Cと正の相関が見られたことから、卵の調理法にも注目する必要があるかも知れない。一方で、アルコール摂取と尿酸、芋摂取と中性脂肪の関連は男女に関わらず見られた。アルコール飲料に含まれるプリン体とイモ(デンプン)はそれぞれ体内で直接尿酸と中性脂肪に変換されることを考えると、原料と代謝物の関係にあるものは、性別によらず食事制限が有効と考えられる。最後に、今回の研究では因果関係を証明するものではないので、性別とその食事嗜好性の違いに基づいた栄養指導が生活習慣病の予防や治療に有効かを確かめる必要がある、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・藤田医科大学 プレスリリース

2024/9/25

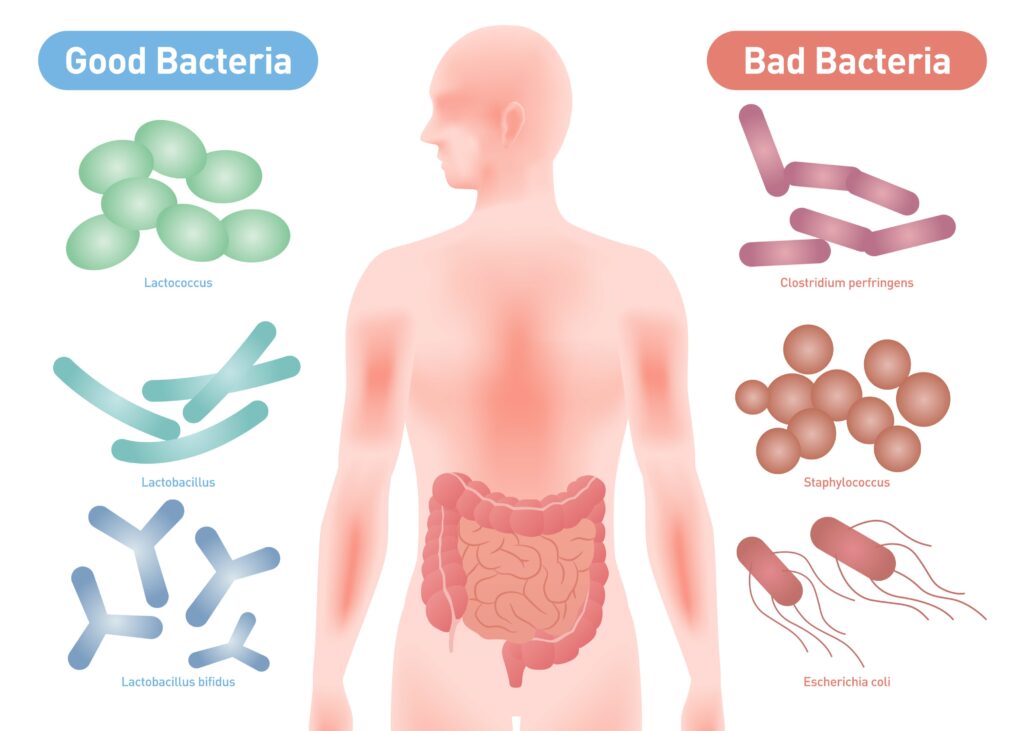

幼児期の衝動性や外向性などに「腸内細菌叢」が関連-京大ほか

幼児の不快情動やストレス反応特性は「腸内細菌叢」と関連するのか?

京都大学は9月6日、幼児期の気質が腸内細菌叢と関係することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院教育学研究科の明和政子教授、上田江里子元博士後期課程院生、大阪大学大学院医学系研究科の松永倫子研究員らの研究グループによるもの。研究成果は、「Developmental Psychobiology」にオンライン掲載されている。

気質は、情動・活動(行動)・注意の側面から他者を含む環境刺激に対する反応や、それを制御する行動特性(個人差)のことを指す。生後すぐに現れ、一定期間持続する遺伝的要因が大きいと考えられているが、その神経生理学的な発達機序については不明なままだ。

気質は(1)恐れや悲しみ、怒りなどの不快情動の表出や脅威刺激に対する特性「否定的情動性」、(2)笑顔など快情動の表出や新奇な環境などへ積極的に探索接近する特性「外向性/高潮性」、(3)(1)と(2)の行動を制御する特性「エフォートフル・コントロール」という3つの高次因子に基づき評価されている。気質の中でも、不快情動やストレス反応(1)、それを制御する能力(3)の個人差は、後の問題行動や精神疾患と関連することが知られており、リスクを早期発見し得る指標の一つとして注目されている。

近年、ヒト成人を対象とした研究により、うつや不安障害などの精神疾患が腸内細菌叢と関連することが知られている。しかし、生後早期の気質、特に精神行動リスクにかかわる不快情動やストレス反応特性が腸内細菌叢と関連するか否かについてはわかっていなかった。

・心身のリスク評価スクリーニング法の確立などを目的に284人の日本人幼児を調査

研究グループは、精神機能や認知機能の発達の個人差に関連する要因として、腸内細菌叢(腸内フローラ)に着目した研究を行っている。腸内細菌叢は、免疫系や内分泌系、自律神経系を介して脳と相互作用している。これを「腸内細菌叢-腸-脳相関」と言う。成人を対象とした研究では、腸内細菌叢の多様性や構成が、精神疾患や認知機能の低下と関連することが示されている。ここで重要となるのは、個人が生涯もつことになる腸内細菌叢の原型が生後3~5歳頃までに安定化するという点だ。この時期は、我慢などの感情制御や、推論、記憶、イメージなどの認知機能の中枢となる前頭前野が著しく発達する時期でもある。

この時期の前頭前野の発達は、成人期の健康状態や社会経済状況を予測することも知られており、幼児期は、腸(内臓)と脳の発達、さらにはその後の心身の健康を左右するきわめて重要な時期と言える。幼児期の気質と腸内細菌叢との関連が明らかになれば、心身のリスクを早期にかつ客観的に評価するスクリーニング手法や、心身の健康増進を目的とした生後早期からの支援法の提案などが期待できる。

そこで研究グループは今回、全国の保育園・幼稚園・こども園に通う3~4歳の日本人幼児 284人を対象に、気質と腸内細菌叢を調べた。幼児の気質と腸内細菌叢は、以下の手順で計測、評価した。

・気質は腸内細菌叢の構成の違いと関連、否定的情動性・衝動性など

まず、参加児の母親に92項目からなる質問紙(Childrenʼs Behavior Questionnaire Short Form: CBQ-SF)に回答を依頼。過去2週間の日常場面で、それぞれどの程度見られたかを7段階(「1. まったくみられなかった」~「7. いつもみられた」)で評定してもらい、3つの高次因子(上記(1)~(3))、および下位尺度である15項目(e.g., 怒り、恐怖、内気さ、衝動性)から得点を算出した。

さらに専用キットを用いて、家庭で子どもの糞便の採取を依頼。次世代シーケンサーを用いて16S rRNA解析を行い、腸内細菌叢の「多様性(種の豊富さや均等度を示すα多様性指標に基づく主成分)」「構成の違い(菌叢の構成の違いを示すβ多様性指標にもとづく主成分)」を評価した。また、腸内細菌叢の構成の違いにどの菌が寄与しているかを詳細に検討するため、「各菌が全体の菌の中で占める割合(占有率)」についても算出した。

気質と腸内細菌叢の関連については、相関分析を用いた探索的な事前検討を行い、その上で重回帰分析による検討を行った。重回帰分析のモデルには、従属変数に気質の得点、独立変数に腸内細菌叢の多様性および腸内細菌叢の構成の違い、共変量に幼児の年齢と性別を投入した。

その結果、気質は腸内細菌叢の構成の違いと関連していた。気質のうち、高次因子「否定的情動性」と下位尺度「恐れ」「怒り」「悲しみ」「内気さ」の得点の高さは、腸内細菌叢の構成の違いと負の関連がみられた。また、高次因子の「外向性/高潮性」と下位尺度の「衝動性」の得点の高さは、腸内細菌叢の構成の違いと正の関連がみられた。

・腸内細菌叢の多様性が高い子どもは新規挑戦や動機に基づいて行動しやすい特性をもつ

腸内細菌叢の構成の違いにどの菌が寄与しているかを調べたところ、酪酸の産生や抗炎症に関わる腸内細菌(e.g., Faecalibacterium)と、炎症の誘発に関わる腸内細菌(e.g., EggerthellaやFlavonifractor)が寄与していることがわかった。

これらのことをまとめると、腸内細菌叢の構成の違い(ディスバイオシスな状態)は、不快情動やストレス反応の表出の多さ、さらには快情動の表出や新奇な環境や刺激に対する探索接近行動の低さと関連することが明らかになった。

また、腸内細菌の多様性は、気質の下位尺度の「衝動性」と正の関連がみられた。つまり、腸内細菌叢の多様性が高い子どもほど、新しいことに挑戦したり、動機に基づいて行動しやすい特性をもつことがわかった。

・腸内細菌叢を幼少期に改善することで、メンタルヘルスリスク緩和・予防できる可能性

欧米圏を中心に、「腸内細菌叢-腸-脳相関」の観点から、生後早期(乳児期)から現れる気質と腸内細菌叢の関係の解明が進められつつある。しかし、現時点では一貫した結果は得られていない。研究グループは今回、腸内細菌叢の多様性や構成が大人レベルへと安定化し、かつ前頭前野が急激に発達する幼児期に着目することが重要と考えて同研究を実施し、日本人の子どもの腸内細菌叢が気質と関連することを初めて示した。中でも、腸内細菌叢のバランスが乱れたディスバイオシスの状態が、将来(思春期、成年期)のメンタルヘルスリスクを予測する気質の側面と明確な関連がみられた点は重要だ。

従来、気質は生後すぐから現れ、個人が持続的にもち続ける行動特性であるとみなされてきた。しかし、気質には腸内細菌叢が関連していたことから、腸内細菌叢を幼少期に改善することでメンタルヘルスのリスクを緩和、予防できる可能性がある。

「今後は、本研究が示した結果(仮説)を長期縦断的に検証していくことや、腸内細菌叢を改善する介入(e.g., 食生活習慣への介入やプロバイオティクスの投与)によって因果の検証を行う必要がある。将来的には、子どもの心身の健康を早期にかつ客観的にスクリーニングする手法や、個々の心身の特性に合わせた個別型の発達支援法の開発なども期待できる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 最新の研究成果を知る

(金ひげ先生コメント)子どもの発育と腸内菌叢の関連に関する報告は、これまでもいくつか最新の知見について挙げてきましたが、その重要性について急速に研究が進んできている印象です。いずれの研究結果も腸内菌叢が身体と心の発育に大きな影響を及ぼす、という結果を示しています。今後、長期にわたる観察研究の結果が続々と出てくると思われるので、腸内菌叢が子どもの将来に及ぼす影響、例えば社会的な成功とか、充実感を得られる仕事に就けるか、といったデータも出てくるように思われます。

コメント