2024/10/27

「帰宅後すぐに入浴」は約3割。4万人の入浴を研究してきた教授が教えるそのメリット

仕事を終え帰宅すると、ついソファーでダラダラ。数時間後、重い腰を上げてようやく入浴する……そんな習慣を少し変えるだけで、夜の時間が充実するかもしれない。

花王が発表した「帰宅後の入浴に関する調査」とともに、「帰宅後すぐに入浴」のメリットについても見ていこう。「仕事や学校から帰った後の入浴」について調査したところ、帰宅後にすぐ入浴している人は、全体の27.1パーセントであることが判明した。

帰宅後すぐの入浴を「毎日している人」と「できる日にしている人」に対し、帰宅後すぐの入浴をした日と、それ以外の日で「夜の時間の過ごし方の満足度がどれぐらい変わるのか」を調査したところ、帰宅後すぐに入浴した日のほうが「満足度が高い」と答えた人が76.0パーセントとなった。

4万人以上の入浴を研究した“入浴研究”の第一人者である東京都市大学の早坂信哉教授によると、夜時間の充実のヒントには、「仕事などで興奮していた自律神経を、入浴によってリラックスモードに切り替えている」ことから説明できるという。よりリラックスモードを高めるためには、ぬるめのお湯にゆっくりと浸かることがおすすめだそう。

・帰宅後すぐに入浴する5つのメリット

早坂教授はさらに、帰宅後すぐに入浴をする5つのメリットを挙げている。

①お風呂上がりの一杯がおいしくなる:

ぬるめのお湯で入浴すると、消化器が活発に働くうえ、飲み物がおいしく感じられるようになる。

②クリエイティブな作業がはかどる:

帰宅後にすぐ入浴することで、自律神経が整い副交感神経が優位になるため、クリエイティブなアイディアが生み出しやすい状態になる。

③美容効果が感じられる:

早くメイクを落とすことで肌への負担を軽減できるうえ、血流が良くなり肌に良い効果を生む。

④寝つきが良くなる:

入浴から睡眠まで時間を空けることで、深部体温が徐々に下がっていき、入眠しやすくなる傾向がみられる。

⑤免疫力アップも期待できる:

早めの入浴により、副交感神経を優位にして免疫力アップが期待できる。

・習慣化のカギは、事前準備と楽しみ

メリットは理解したものの、帰宅後すぐの入浴を習慣にするのはなかなか難しいもの。

調査によると、帰宅後すぐの入浴をしている人のうち75.5パーセントの人は、2年以上その習慣を続けているという。

帰宅後すぐの入浴を習慣化するための工夫として、「前日や朝に風呂掃除を済ませておき、帰宅後はお湯をはるだけにする」「帰宅時間に合わせてお風呂を沸かしておく」など、準備の手間を減らしている人も。

「朝から入浴後の着替えを準備しておく」、「入浴の前に冷たい飲み物を冷蔵庫に用意しておく」など、入浴後の手間を減らし、楽しみを作っておく工夫をしている人も見られた。

早坂教授曰く、帰宅後すぐの入浴は、仕事とプライベートの時間を切り替えることができるスイッチとなる。

早い時間にプライベートモードに切り替えることで、心身の疲労回復の時間を長くとることができ、翌日のパフォーマンスの高まりも期待できるという。

(金ひげ先生コメント)これは参考になる記事ですねー。「アナタ、オフロニスル?ゴハンニスル?」と聞かれたら、迷わず「お風呂!」って言えということでしょうか・・古いですね(〃艸〃)ムフッ。

2024/10/25

「身寄りなき人」の終活支援 国が自治体とモデル事業開始 包括的窓口を整備 身元保証、葬儀手配も

いざという時に頼れる人がいない高齢者の身元保証や葬儀・納骨など死後の支援に、自治体が本年度から本格的に取り組むことになった。親類などとも疎遠な「身寄りなき人」は増え、引き取り手のない遺骨は全国で増加。厚生労働省は、葬儀や死後の財産処分などを行う事業者が守る事項などを定めたガイドラインを策定し、自治体による「終活」支援の課題を検証するモデル事業を始めた。

モデル事業は愛知県大府市、岡崎市や川崎市など9市町が実施(予定も含む)。包括的な相談・調整窓口の整備か、(1)身元保証の代替支援(2)介護保険サービスの手続き代行など日常生活支援(3)葬儀・納骨など死後の支援-を、パッケージで提供する。

川崎市で社会福祉協議会が行う「未来あんしんサポート事業」は、希望に沿った葬儀・埋葬や遺言の作成と執行、月に1回電話をかけ、半年に1回訪問するなどの定期確認サービスが柱。「死後、周囲に迷惑をかけたくない」と相談に来る人が多いといい、16人が契約している。ただ、遺言執行や葬儀・埋葬費などにかかる60万円の預託金や入会金、年会費も必要。市は「低所得者が使いづらいのは課題だ」と認める。

総務省が昨年8月に公表した調査報告によると、民間事業者の83・8%がモデル事業の(1)~(3)を提供。プランは多様だが利用開始時に少なくとも100万円以上が必要といい、「収入・資産がなければ利用は困難」と分析。同市のモデル事業は、比較すればやや安価とも言える。

死後の支援では先駆的なのが神奈川県横須賀市。「エンディングプラン・サポート事業」は、月収18万円以下、預貯金が約250万円以下などの身寄りのない独居高齢者が対象で、生活保護の人も含む。自分の葬儀や納骨などについて市内の葬儀社と生前に契約し、市が契約履行を見守る仕組みで費用は約27万円。2015年度に始まり、23年度までに72件で契約通り葬儀などが行われた。「何もせず亡くなれば墓地埋葬法により、市が無宗教で火葬し、無縁仏になる可能性がある。この事業では生前の意向に沿って葬儀と埋葬を行うので、信教の自由を保てる」と、担当の特別福祉専門官北見万幸(かずゆき)さん(66)は話す。

「ご厚情に包まれ、心安らかな人生が送れています」。22年に登録した女性(89)から今春、届いた手紙だ。30代で夫を亡くしてずっと1人暮らし。女性は「自分が死んだ後のことを助けてもらえる。ホッとした」と話したという。

総務省の調査では、21年10月の時点で自治体が保管している引き取り手のない遺骨は約6万柱。横須賀市では、身元が分かっている引き取り手のない遺骨は増えて02年度から毎年2桁になり、近年はほぼ50人を超えている。住民票から親族の氏名や住所を割り出して手紙を出しても、多くは返事がないという。

北見さんは、携帯電話の普及で緊急時の連絡先が分からなくなったことも増加の要因とみる。倒れた本人の携帯のロックが外せないためだ。同市は親族や友人などの緊急連絡先やエンディングノートの保管場所、墓の所在地などを無料で登録する事業も18年度から開始。963人が登録している。

北見さんは「無縁仏を減らすには、必要な終活情報を行政として持っておくこと。本人が生きているうちが勝負」と話している。

(金ひげ先生コメント)独りで住まわれている方、一度は「このままずっとひとりだったら・・・」と不安に思ったことがあるのではないでしょうか??なるべく他人に迷惑かけたくないと考える方が多いと思いますので、市や町がこのような公共サービスをスタートすることは、大変重要なように感じました。民間でこのようなサービスを行う会社があってもよいですよね!(^^)!

2024/10/23

ゲノム編集の子 研究を法規制へ 厚労省 来年までに国会提案

ゲノム編集技術を使って人の受精卵や精子、卵子などの遺伝子を狙い通りに改変し、子を誕生させる研究や治療を取り締まる法案について、厚生労働省が早期の国会提出を目指し、調整を始めたことが12日、関係者への取材で分かった。2025年までをめどに提出する方針。

ゲノム編集は「クリスパー・キャス9」という簡単で効率的な手法が登場して利用が急速に広がった。ただゲノム編集で受精卵を改変すると望み通りの特徴を持つ子ども「デザイナーベビー」の誕生につながるとの懸念が根強い。欧州などでは罰則付きの法規制が整備されている。

法案では、受精卵、精子や卵子の他、遺伝情報を持つRNAへの改変などを規制する方針。

現在ゲノム編集で遺伝子改変した受精卵を人の子宮に戻す研究は指針で禁止し、生まれつきの病気や体外受精などの不妊治療に関する基礎研究に限って容認している。ただ違反しても罰則はなく、医療として行われた場合にも取り締まることができない。

中国の研究者が18年、エイズウイルス(HIV)に感染しないようゲノム編集した受精卵から双子が生まれたと突如報告。安全性や倫理的な問題が解決していないとして国際的に非難が殺到した。これを受けて専門家らによる内閣府の生命倫理専門調査会は19年、適切な法規制の検討を関係省庁に求めた。しかし、技術が進展しており、難病治療への期待の声もあった。

(金ひげ先生コメント)ヒトへの遺伝子操作における倫理的問題が再燃しています。現在は厳しい規制が敷かれていますが、それほど遠くない将来に実用化しようとする動きが拡大するのではないかと私は思っています。医療分野で遺伝子治療の有用性が示されており、生まれながら遺伝子に起因する疾患に苦しむ多くの患者さんを根本的になくせる方法として、受精卵や卵子への遺伝子編集が大いに期待できるからです。(*決してヒトへの遺伝子編集利用を肯定しているわけではありません)

2024/10/22

【子どものいない人生】42歳からの不妊治療で2000万円出費した女性の葛藤「無駄とわかっていても払い続ける方が楽だった」

・職場には秘密で治療を続ける

主治医からは、42歳という年齢から、タイミング療法(排卵日を予測し性交のタイミングを合わせる治療)や人工授精(採取した精液から運動している精子を選び、排卵の時期にあわせてチューブで子宮内に注入する)は飛ばして、即、体外受精を勧められた。体外受精とは、膣から卵巣に針を刺して卵子を取り出し(採卵)、体外で精子と受精させて後日受精卵を子宮内に返す治療だ。

治療を受けたいと夫に話すと「ああ、いいよ」と二つ返事。夫はいつもかおりさんの希望することに反対することはない。

「本心はよく分かりませんが、たぶん夫も子どもが欲しかったんだと思います。お金も共通経費の中から出し、検査や通院などが必要な時にも拒否することなく淡々と対応してくれました」

フルタイム勤務しながら治療できるよう、開院時間が長く土日の休みもない病院を選んだ。早朝の電車に乗り、開院前に並んで順番待ちをし、受診後急いで出勤した。

その日の治療が終わると、次は2日後、次は1週間後……と言われる。その都度、仕事の折り合いをつけた。休みを取るためにうそをついたり、職場の人と約束した旅行をドタキャンしたこともある。「うそをつくのが本当につらかった」が、言えなかった理由についてかおりさんはこう話す。

「オープンにはしづらかったです。42歳だったので、その年で?とか、そんな治療をしているの?と思われるのが怖くて」

・次こそは…やめられなくなった:台湾での「卵子提供」を知る

ホルモン剤に慣れないうちは吐き気を催すこともあったが、体のきつさよりも仕事の調整がしんどかったと振り返る。48歳になるまでの6年間、治療を続けた。最初のうちは「遅いスタートだからできなくても仕方ない」と軽く思っていたが、やればやるほど「次こそは」と、やめられなくなった。この6年間で採卵は49回、受精卵を子宮に戻す胚移植は10回受けた。

排卵して卵子が採れ、受精し受精卵が凍結できる状態(胚盤胞)にならない月は、毎月5万~6万円の治療費が、採卵し卵子が採れ、受精し受精卵が胚盤胞になり無事に凍結できた月は数十万円がかかったが、共働きだったため、支払えない額ではなかった。

治療が成功しないまま、19年、48歳の秋にインターネット検索で「卵子提供」という手段があることを知る。第三者のドナーの卵子と夫の精子を使ってできた受精卵を自らの子宮に移して出産する方法だ。妻の年齢が高くても、卵子が若いために出産に至りやすいとされる。

ちょうど台湾のクリニックの説明会が国内で行われており、参加。49歳を目前にし、もう駄目かもしれないと思っていたタイミングだったため「台湾なら近い!」と飛びついた。

・上司に不妊治療のことを明かすが…

20年1月に、台湾へ。卵子提供のための初診を受け、50万~60万円を支払う。日本でのバックアップクリニックにも通院をして準備を進めた。職場には、台湾渡航のために仕事を休む申請をする必要があったため、台湾渡航前に初めて上司に届け出を出し、治療のことを明かした。

「上司がそのことを周囲の人に話してしまったみたいで……きつかったです」

ところが卵子を提供するドナーが決まった、という連絡を受けた段階でかおりさんは悩み始める。台湾では07年に、精子や卵子提供のビジネス化を避けるため「台湾人工生殖法」が整備され、医療機関が主体となり卵子提供を行うことが定められた。また、ドナーの見た目や学歴などを選ぶことがないよう、提供される側に伝えられる情報は血液型や民族、肌の色に限られている。

・「もしも卵胞ができていたら」:53歳で閉経するまで治療を続ける

治療のことを隠していた母親と妹にも、台湾渡航の前に告げた。母親は「そうなんだ。決めたら応援する。だけど大変だと思うよ」と淡々と答えた。妹は「大変だったって知らなくてごめん」と号泣した。

「妹は結婚してしばらくは子どもができなかったのですが、1人産んでから立て続けに計3人産みました。私も治療を受けつつ手伝いに行ったりしていたので、複雑な気持ちだったのだろうと共感してくれたんだと思います。私はなんとも思っていなかったんですけど」

しかし、その後もかおりさんは治療を続ける。

「自分の卵子では無理だと分かっているのに、もしも卵胞ができていたらと思うとやめられませんでした」

(金ひげ先生コメント)今回はかなりシビアな内容でしたが、皆さまいかが感じられたでしょうか?身近にもこういうことがあったので、本当に身につまされる思いです。「不妊治療の辞め時」って、本当に難しいです。

2024/10/20

特集:“冷え”対策~温活サポート~

“温活+〇活”今後のトレンドに“冷え”対策はもちろん、健康・美容のために日常的に身体を温めるライフスタイル「温活」の有用性に注目が集まっている。

最近では“温活+腸活”や“温活+眠活”など、温活と〇活との組み合わせもトレンドになりつつある。

話題のフェムケア分野では、妊活との組み合わせや、女性特有の不定愁訴軽減に温活を組み合わせるケースが増えている。未病対策や介護予防に温活を取り入れるクリニックや高齢者施設も見られる。

現代人の多くが内臓冷えを抱える中、冷え対策・温活は健康的な生活を送る上での一丁目一番地となる。市場には家庭用医療機器や入浴剤、腹巻等をはじめ、身体を外側から温めるNon-Foods商材、ショウガやヒハツなどの温感素材を用いたサプリメントや食品等のFoods商材まで、様々な温活サポート商材が流通。

内外アプローチにより、市場はさらなる成長の可能性を秘める。

■働く女性の12%が「温活」実践

猛暑が続いた今夏、冷たい飲料やアイスクリーム、連日のクーラーで体を冷やす行為を行った人も多いと思われる。夏場に過度に体を冷やす行為を繰り返すことで「冷え貯金」となり、秋口から冬場に掛けて、風邪を引きやすくなる、自律神経が乱れるなど、様々な弊害をもたらす要因になると専門家も警鐘を鳴らす。

こうした中、健康・美容のために日常的に身体を温める「温活」というライフスタイルが、健康・美容意識の高い女性層を中心に人気を集めている。

Well-beauty Style協議会(主催:インフォーママーケッツジャパン㈱内)が今年3月に発表した5活(「温活」「腸活」「眠活」「骨活」「筋活」)の取り組み状況についての調査によると、全国の30~50代の働く女性の内、12%が温活を実践しているとの結果が出た。

身体を温めることによるメリットは、血行促進に伴う冷え症状の改善はもちろん、深部体温を上昇させ免疫力や自然治癒力、基礎代謝の向上、ストレスケアや快眠のサポート、発汗に伴う体内に溜まった老廃物のデトックス作用、さらに肥満やセルライト、むくみ、シミ・シワの予防、髪のパサツキ改善など―― など、数え上げればきりがない。

実際、前述の調査でも5活に期待する効果について、「免疫力の改善」が29%でトップ、次いで「便通の改善」(22%)、「ダイエット効果」(12%)との回答が続いた。

温活と〇活の組み合わせによる相乗効果にも期待が高まる。

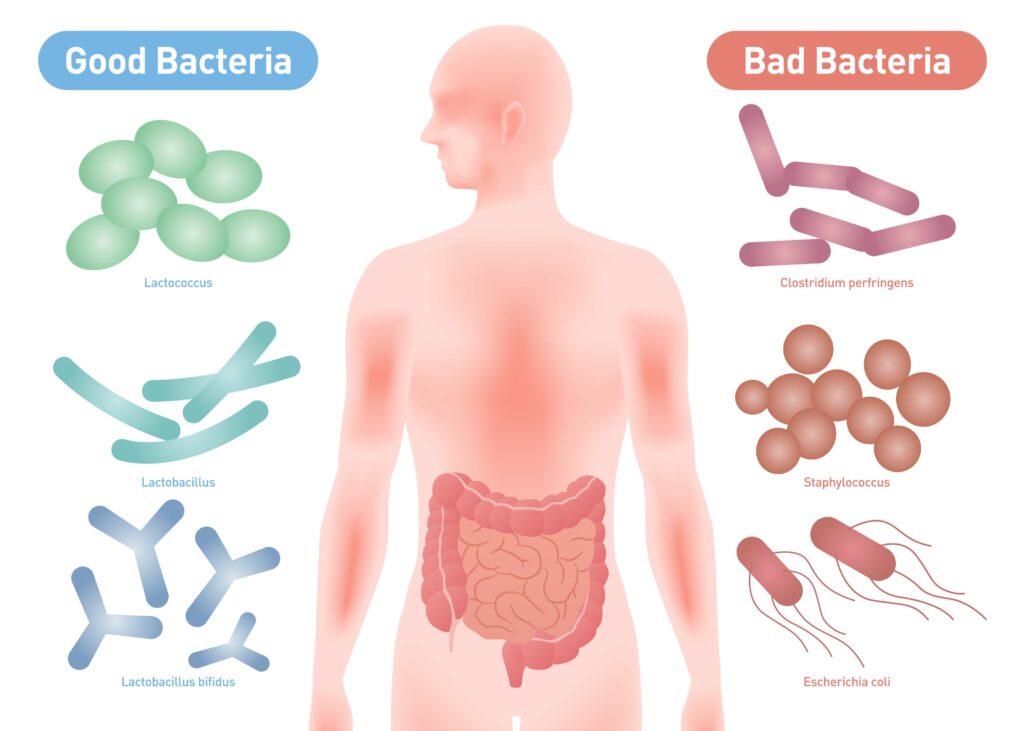

乳酸菌や発酵食品の摂取による腸活と、温活の組み合わせによる「腸温活」や、温活と眠活の併用は既に人気が出始めている。

さらに、話題のフェムケア分野でも、妊活や女性特有の不定愁訴の軽減に、温活が活用されるケースが増えつつあり、「ヨモギ蒸し」などが人気を集めている。

最近では女性誌や健康雑誌、ネットメディア等でも、冷え対策・温活サポートの重要性、温活に組み合わせる〇活の情報を発信する機会が増えており、温活自体はもちろん、「温活+〇活」が、今後のトレンドとなりそうだ。

■未病・介護予防、スポーツ分野へも

最近の研究では、温活により全身の血行を促進することで、関節の可動域が高まる、脳内の血流を改善して認知機能が向上するなどのデータも発表されており、クリニックや高齢者施設が温熱機器を導入して、高齢者の未病対策、介護予防に活用する動きも見られる。

また、身体を温めることで、体内で増加する「ヒートショックプロテイン(HSP)」の働きにも注目が高まっている。

HSPとは、熱ショックタンパク質とも呼ばれ、入浴など全身加温によって体内に増加するタンパク質のこと。

HSPには傷付いた細胞の修復、ストレスから細胞を守る、白血球(リンパ球)の増加やNK細胞の活性化――など、様々な生理作用が確認されている。

ハードな運動を行うアスリートは、体内の活性酸素量が増加し、細胞や組織にダメージを負うケースが多いことから、以前からコンディショニングの一貫として、温熱ドームなどHSPを増やす機器類などを用いて全身加温を実践してきた。

最近では、家庭でも手軽に体内のHSPを増やせる入浴方法などが、メディアでも紹介され、注目が高まっている。

■Non-Foods市場、3,000億円射程圏に

冷え対策や温活サポート分野で、現在市場に流通する関連商材は、家庭用医療機器や健康機器、入浴剤などの「Non-Foods商材(非食品)」と、ショウガやヒハツ、高麗人参などの温感・血流促進に有効な食品素材を配合したサプリメントや機能性表示食品、加工食品などの「Foods商材(食品)」に二分される。

Non-Foods分野では、厚生労働省の薬事工業生産動態統計によると、家庭用医療機器の中で、温熱や血行促進等の効果が認められた商材の国内出荷金額は、2023年が約710億円(対前年比2.7%増)。

また浴用剤(薬用入浴剤)は約558億円(同8.5%減)。

経済産業省の生産動態統計によると、浴用化粧品(ひげそり用を含む)は約119億円(同25.3%増)となっている。

入浴剤は、コロナ禍の巣ごもり特需が落ち着き、商品の値上げの影響もあり、消費がやや鈍化傾向にあるとのこと。

ただ今回の取材では、水素入浴料など高付加価値アイテムは好調に推移しているとの声も聞かれ、主要メーカーの業況も前年同様とのコメントが多かった。

他にも、42年ぶりに誕生した家庭用医療機器「家庭用遠赤外線血行促進衣」を含む、休養ソリューション(衣)の2023年の市場規模は、(一社)日本リカバリー協会の発表によると、2019年比で1.66倍の1,438億円となっている。

医療機器への切り替えも進んでおり、今後の市場拡大に期待が持てる。

さらに、健康機器カテゴリーに入る温熱機器や足温器をはじめ、水素浴装置や人工炭酸泉製造装置などの浴用製品、温感肌着や腹巻、靴下などの雑貨類 も含めると、Non-Foods分野だけでも3,000億円市場が射程圏内となる。

今回の取材およびアンケート調査では、高額商材の多い機器類のメーカーの中には、コロナ収束に伴う対面販売ルートの復調を背景に、業績がV字回復しているメーカーも複数見られた。

■機能性表示食品、受理数年間30品増

Foods分野では、高麗人参やショウガ、ニンニク、ヒハツなどの身体を温める素材、ビタミンE、L-シトルリン、ポリフェノール類などの血流改善に有効な素材、麹や植物発酵エキスなどの発酵食品が流通する。

温活が、腸活や眠活、妊活にとっても重要だという認識が、一般消費者にも広がる中、体を内側から温める食品の重要性も年々高まりをみせている。

また同分野では、「冷えによる末梢(手)の皮膚表面温度の低下を軽減する」「低温環境下で末梢部位の体温を維持する」など、冷えや体温を訴求する機能性表示食品の届出も活発だ。

10月9日時点で、機能性表示食品の受理件数は、約270品(撤回除く)。

昨年同時期より30品目増加している。

機能性関与成分では、ヒハツ由来ピペリンの採用実績が最も多く、単体で90品を超え、他素材との組み合わせ配合を含めると130品を超える。

次いで、モノグルコシルヘスペリジンが単体50品超(組み合わせ含め60品超)、ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)が単体で25品超(組み合わせ含め30品超)が、トップ3となっている。

他にも、エラグ酸やカカオポリフェノール、カメリアサポニンB、ミカン混合発酵茶葉由来ヘスペリジンなどが複数の受理実績を持つ。

他素材との組み合わせでは、血圧や体脂肪、睡眠の質などとのダブル・トリプル表示で受理されているものが多い。

「体温維持」の分野では今年、納豆菌由来ナットウキナーゼが、機能性関与成分として新たに受理された。

もともと伝統的な発酵食品を由来とする点、血栓溶解作用で認知度の高い素材だけに、冷え対策市場での需要拡大にも注目される。

(金ひげ先生コメント)私も子供のころからいわゆる「冷え性」な上に乾燥肌で、寒くなると入浴剤や身体を温める飲み物・食べ物が欠かせません。入浴剤は少し値段が張りますが、「クナイプ」の一点買いです。どんどん新しい香りが出てきて、毎日違う香りのお風呂を楽しむことができます。あと、今年台湾に行ったときに購入した高麗人参エキスが入ったお茶はとても温まるので、重宝しています。昨年奮発して購入したのが「温熱器」。18万円とかなり高いですが、ブラックシリカの遠赤外線効果で寝るときにこれで腹部をマッサージすると翌朝とても胃腸の調子が良いので驚きました。この記事にあるように「温活」は効果が実感しやすくて、関連商品が良く売れるのもとても理解できる気がしました。

コメント