2024/7/30

父親の産後うつ 女性同様に支援の仕組みを

気分が深く落ち込む、眠れなくなるなど、出産後に慣れない育児でメンタルヘルスの不調をきたす「産後うつ」。実は母親だけでなく、父親も患うことはあまり知られていない。

国立成育医療研究センターの研究班が、1歳未満の子どもがいる世帯を対象にした調査によると、約11%の父親にメンタルヘルス不調のリスクがあった。その割合は母親と同程度というから、驚く人は多いだろう。夫婦とも同時期に不調のリスクがある世帯は3・4%。子どもへの影響を考えれば、小さな数字ではない。産後うつは、複数の要因が関連するとされている。新型コロナウイルス感染が拡大した2021年の調査では、出産前後のパートナーがいる男性は、コロナへの強い不安があったり、家族や社会のサポートが不足していたりすると、発症リスクが2倍に高まることが分かった。女性は母親教室や妊婦健診などで、赤ちゃんに関する一定の知識を学べる。退院後に母親の心身をサポートする「産後ケア事業」も自治体の努力義務となり、京都市や大津市をはじめ全国の市区町村で広がっている。母体の体調管理や授乳、沐浴(もくよく)方法の指導や相談のほか、精神的ケアも受けられる。一方、父親は十分な知識や経験を持ち合わせないまま、育児がスタートすることも珍しくはない。学ぶ機会や支援も母親に比べて乏しいのが実情だ。父親向けや、パートナーと一緒の育児講座などをさらに充実すべきだろう。産後うつに関する周知も欠かせない。父親が気軽に訪れ、相談できるような窓口や、同じ悩みを持つ父親同士で交流できる場所を設け、適切なケアにつなげる必要がある。父親としての意識の持ちようも注意を要する。「仕事も育児も頑張らないといけない」「男だから一家を支えないと」という思いが強いと、弱音を吐きづらく、自分を追い込みがちになるという。地域イベントや子育てサークルに参加するなど、社会とのつながりを持ち、孤立しないよう心がけたい。政府は男性の育休取得の向上を目指し、「25年までに30%」の目標を掲げるが、現状は上昇傾向ながら22年度で17%程度にとどまっている。育休とは別に、出産後に最大4週間取得できる「産後パパ育休」制度も創設された。ただ、いくら制度を広げても、働き方を見直す意識改革や環境改善が伴わなければ、少子化社会が目指すべき「共育て」の道は整わない。企業側も父親の産後うつへの認識を高めるなど、一段と目配りの効いた対応が求められよう。父親への支えは、母親と子ども、家族全体への後押しに結びつくはずだ。

(金ひげ先生コメント)この記事を読んだ際、正直思ったのが、「へー、いまは17%も男性が育休とってるのかあー」でした。私の働く会社は未だ未だ男性の育休取得率が低いことを改めて認識した次第です。赤ちゃんが生まれたばかりの時って、両親ともに未だ子育てに慣れておらず、その状況で会社の仕事も人並みにこなすことを求められます。子育ての大変さを考えたら、慣れるまでしばらく育児に専念することは至極妥当だと思います。記事にあるとおり、いくら制度を増やしても働く環境に改善が見られないと制度を利用する人は増えません。現在だったら、育児期間中におけるリモートワーク活用機会の拡大を企業が薦めることが、お父さんとお母さんが協力して子育てをできるために、重要なチャンスになるのではないかと思いました。「あの時、リモートがあればホント助かったな・・・」と、自分の過去を思い起こしてしみじみ思う次第であります。

2024/7/28

母親の育児ストレス対策、食習慣でレジリエンス向上 阪大・松永氏ら腸内細菌叢研究

近年、ストレスを克服する方法の一つとして、レジリエンス(回復力)*が注目されている。大阪大学大学院医学系研究科の松永倫子氏は1日、腸内細菌叢の検査サービスを手掛けるサイキンソー主催セミナーで、母親の育児ストレスについても、食生活習慣で心身のレジリエンスを高めることを提案した。セミナーでは冒頭、京都大学大学院教育学研究科の明和政子教授が講演。最近の脳科学では環境の影響を受けて、脳が急激に認知発達するのは幼児期後期(4歳ごろ)だが、個人が生涯持つことになる腸内細菌叢の原型は3~5歳の就学前に決まることが分かっており、脳の発達と腸内細菌叢の発達する時期がオーバーラップする。そこで、この時期における子どもの認知発達と腸内細菌叢との関係について研究。松永氏がその成果を紹介した。松永氏らのグループは親子の心身の健康を支援するため、全国の母子2500組を対象にした腸内細菌叢データベースを構築。これまでの研究結果から、忍耐や欲求コントロールなどに関わる脳の“感情制御”は、幼児期後期の菌叢とダイレクトに関わることが分かった。具体的には“感情制御”に困難さを抱える子どもは、緑黄色野菜の摂取頻度が低い上、偏食の割合が高く、「食生活習慣は、幼児期の感情制御の発達リスクと関係している」(松永氏)ことが示された。

松永氏らの分析では、健康な母親でも4人に1人が育児ストレスなどで心身が脆弱な状態。そこで、疾患リスクを下げる方法としてレジリエンスに着目した。海外の研究では、食物繊維を多く取る群と発酵食品を多く取る群とで介入試験を行った結果、発酵食品を多く取る群の方が、腸内細菌叢の多様性が増加し、血中の炎症マーカーも減少。心身のレジリエンスを育むことが示唆されている。 松永氏らの研究でも、「母親の発酵食品、海藻、キノコ類などを摂取する食習慣は、腸内環境に良い影響を与えており、うつなどのメンタルヘルスにも効果があることが見えてきた」といい、「心の問題は、これまで脳をいかに改善するかだったが、体も含めて支援していくことが重要」と強調した。

*レジリエンス:「困難な状況に遭遇したとしても、精神的に大きく落ち込むことなく適応し成長する能力」を指す言葉。以前は”タフで折れない心”を持つ人がストレスに強い、と言われていたが、近年は「しなやかで柔軟性がある心」を持つ人のほうがストレスに対する耐性が高いといわれている。食事はレジリエンスに大きな影響を与えるが、バランスの取れた食事を前提として、発酵食・地中海式食事や低糖質食がレジリエンスに良い影響を与えるという研究結果がある。また、青魚に含まれるオメガ-3-脂肪酸(EPAやDHA)もレジリエンスを高めるといわれている。

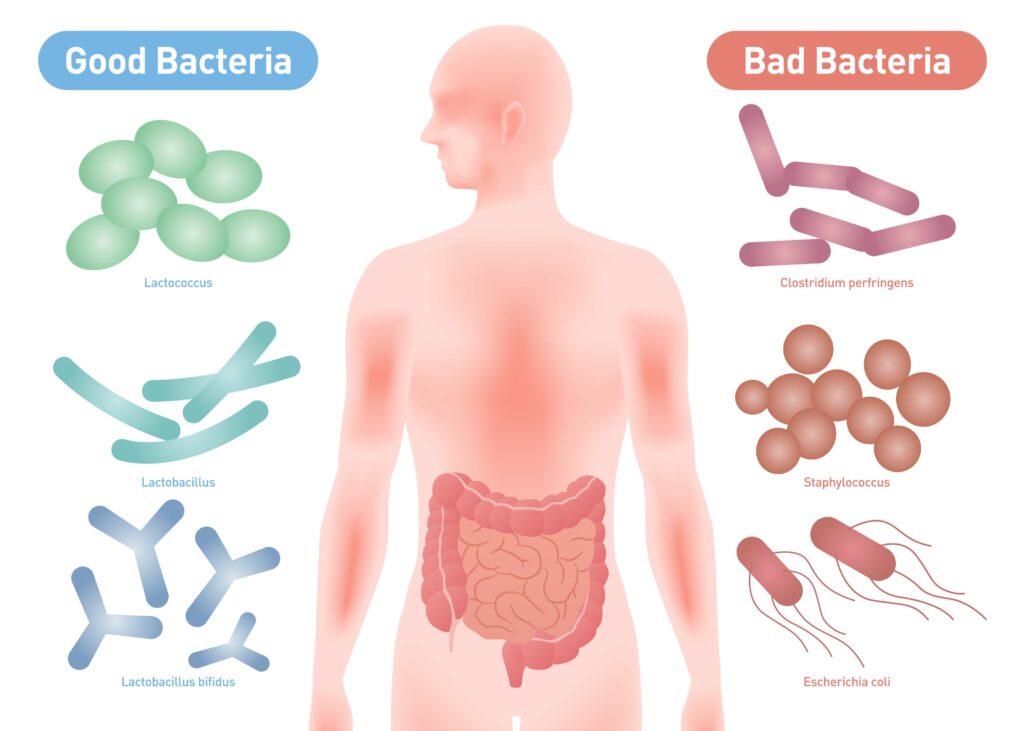

(金ひげ先生コメント)腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)は、ヒトの腸内に棲む100兆~1000兆個の細菌で、実に1000種類以上の菌で構成されています。ヒトの身体を構成する細胞の数が60兆個なのと比べると、はるかに多い細菌が我々の腸内に棲んでいることになりますね。腸内細菌は大きく分けると①善玉菌(体に有益な菌)、②悪玉菌(病気などを引き起こす菌)、③日和見菌(善玉にも悪玉にもなる菌)の3種類があり、どの菌がどれくらいいるか、のパターンがヒトにより大きく異なります。菌のパターンは食事や生活環境により変化しますが、最も大きく影響するのは母親の腸内環境だといわれています。赤ちゃんが産まれる際に、母親の産道にいる腸内細菌をもらい受け、これを体内に取り込むことで赤ちゃんの腸内菌叢が構成されるそうです。腸内細菌叢は身体の離れた場所、例えば脳や肝臓、腎臓等の臓器にも影響を及ぼすことが判っていて、ある種の腸内細菌を持っている人とない人で、精神状態が異なるといった研究もなされています。腸が「第2の脳」と呼ばれるゆえんかと思います。大腸がんや免疫疾患の発症に関わる腸内細菌も知られていて、今、非常にホットな領域ですし、ものすごく面白い領域だと思います(それだけですごいブログ作れそう)。 行きつけの飲み屋さんに「ナットウ+キムチ+ヨーグルト+塩辛」を併せた”ザ・発酵爆弾”を豆腐にかけて食べる最強オツマミメニューがあるのですが、大変おいしい上に翌日なんだか体調が良いような気が・・・レジリエンスに効いてるか・・・な?

2024/7/27

NTTドコモ 熱中症お見舞金保険スタート d払いアプリで申し込み

NTTドコモの「d払い」アプリからいつでも簡単に申し込める「ドコモの熱中症お見舞金保険」の提供を開始した。政府による発表では、昨年5~9月の熱中症による救急搬送者は9万人を超え、そのうち約3割は入院(重症・中等症)が必要だった。今年も既に熱中症警戒アラートが複数回発表されており、ドコモは熱中症に特化した保険(=熱中症補償特約)の取り扱いをスタートした。保険期間中に熱中症で点滴治療や入院をした場合に保険金が払われる。救急搬送の場合も保険金が支払われ、熱中症に関するリスクに広く備えられる。保険期間は最短1日単位からで、当日加入も可能。子どもの部活動や屋外イベント当日だけ、夏の間など、利用者の用途やシーンに応じて申し込める。1日80円からで、1回の申し込みで家族全員が加入できるなど、負担が少ない。本保険の補償内容は、80円からの「おてがるプラン」の場合、救急搬送見舞金・治療保険金が各5000円、入院保険金が1万円。保険料を受け取るにはd払いアプリ内の「保険ポータルサイト」から請求手続きを行う。請求後、最短約1週間で指定銀行口座に振り込まれる。

2024/7/27-2

熱中症リスクに備えるPayPayほけんの「熱中症お見舞い金」、今年度の加入件数が提供開始以降最速で7万件を突破

キャッシュレス決済サービス「PayPay」内の「PayPayほけん」ミニアプリにおいて、2024年4月22日より提供を再開した「熱中症お見舞い金」(以下、本保険)の今年度の加入件数が、サービス提供開始以降、最速で7万件を突破した。気象庁が発表した「3ヶ月予報」(7月~9月)によると、今年は、全国的に平均気温が平年よりも高い傾向にあり、暑さの厳しい夏となっている。このような背景から、PayPay保険サービスは、熱中症への備えとして、本保険の提供を再開した。本保険は、熱中症リスクに特化した保険業界初の商品として、毎年期間限定で提供されている。本保険に加入したユーザーが、保険期間中に日射または熱射により障害を被り、病院などで医師により点滴治療を受けた場合、治療保険金が支払われる。

(金ひげ先生コメント)ホント暑いですね・・・まだ7月なのに8月になったらどうなってしまうのでしょうか?? 40度とかに届いちゃう日もあるかもしれませんねぇ。休みの日、「水代わり」にハイボールを飲んでしまって、”健康”を扱っているブログにあるまじき状態になっています・・・。

このご時世を反映して、「熱中症になったら保障」を謳うホケンが続々出てきています。いかに熱中症で病院に担ぎ込まれる方が多いか、象徴的ですね・・・保険として成り立つくらいですから、申し込む方も結構いるのでしょう。本ブログでメインに扱っている「補完代替療法」の利用法として、きっと熱中症とかには良さそうな気がします。そのうち調べてアップしますので、もしよければご覧いただけると嬉しいです。

2024/7/26

スポーツ観戦で幸福感上昇/脳の「報酬系」活性化/メンタルヘルス改善も

スポーツを観戦するとハラハラしたりドキドキしたりする。この時、脳内では「報酬」に反応する領域が活性化され、幸福感が高まっているとの研究結果を早稲田大などのチームがまとめた。海外ではメンタルヘルスケアの一環としてスポーツチケットを“処方”する取り組みも始まっている。

本研究で行った分析において、過去1年間にスタジアムなどでスポーツを観戦した人は観戦しなかった人より生活充実感が明らかに高いことが示された。観戦した競技の種類による効果を検証するため、プロ野球とサッカー、テニス、ゴルフのハイライトシーンを集めた動画を作成し、男女計208人に視聴してもらったところ、野球を見たときに楽しさや活力を感じる人が最も多く、サッカー、テニス、ゴルフが続いた。さらにスポーツ観戦の効果を客観的に検証するため、被験者がスポーツを見ている最中の脳の活動を「機能的磁気共鳴画像装置(fMRI)」で調べた。

被験者に野球とゴルフの2種目を見せたところ、被験者の脳内で神経伝達物質のドーパミンやセロトニンの生産にも関わっている「尾状核(びじょうかく)」という領域が、ゴルフよりも野球を見ている時により強く活性化することが判った。ドーパミンやセロトニンは“幸せホルモン”とも呼ばれ、快感や意欲に関係している。またスポーツをよく観戦する人ほど、尾状核と、眼の奥辺りに位置する「扁桃体(へんとうたい)」の神経細胞が集まる灰白質の体積が大きい傾向にあることが分かった。脳のこれらの部位は金銭や食物などの報酬を得たり期待したりする際に活性化する領域で「報酬系」と呼ばれる。

「観戦を繰り返すことで報酬系の構造が少しずつ変化し、より幸福感を感じやすくなる『幸せな脳』が出来上がる可能性がある」と研究チームのメンバーは指摘している。海外ではスポーツ観戦をメンタルヘルスの改善策として利用する試みが活発化している。カナダではチャリティーのアイスホッケーの試合が組まれ、英国ではプロサッカーチームが心の問題を抱える人たちに試合チケットを提供する取り組みもある。

(金ひげ先生コメント)昨日に続き、スポーツが健康に及ぼす影響を扱った記事を紹介しました。

私はスポーツ、だいぶ疎いのですが、応援する選手やチームが強豪相手に検討している姿を見ると、何か特別な感情を覚えますよねー。イギリス人の知り合いに先日聞いたのですが、彼の家では家族でスポーツ観戦する際、全員あえてクールを装い、感情を見せないようにするらしいです。なんとなく感情を露にすると、応援する選手(チーム)が負けた時にかっこ悪い気がするから、とのことでした。わかるような、よくわからないような・・・。

コメント