2024/8/19

番外編:金ひげ先生の夏休み 「いじりこんにゃく福島旅」

8/14 5:30 am 最寄り駅発

7:12 東京駅発(やまびこ123号仙台行き)

8:44 福島着

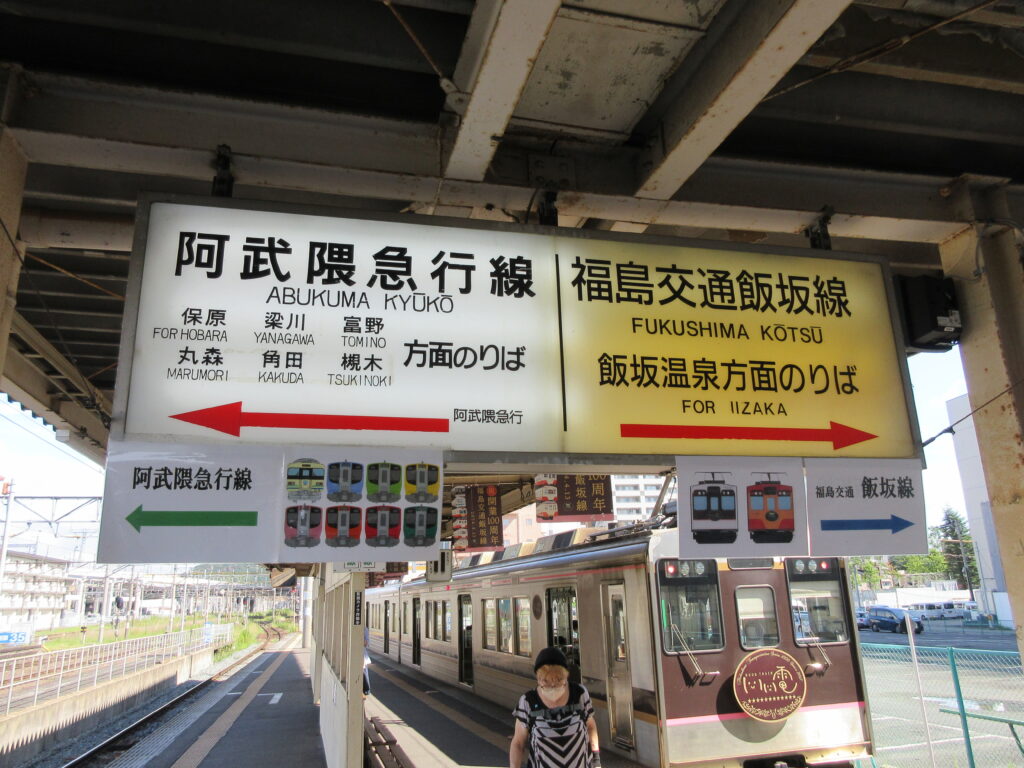

9:00 福島交通飯坂線にて飯坂温泉へ

9:25 飯坂温泉着

行ってきました! 夏休み「ひとり福島旅」。

追いすがる妻と子供の手を振りほどいて、男にゃ出なきゃならねぇ旅がある・・・。

なんてことになるはずもなく・・・う~ん合掌。

お盆でもう少し混んでるかと思いましたが、「やまびこ123号」の中は窓際の席が埋まっているくらいで、かなり余裕がありました。台風7号の接近を懸念した人が多かったせいかもしれません。

東北地方を直撃した台風5号はすでに海上へ。2つの台風のスキマを強行するリスキーな行程でした。

福島までの新幹線旅はなんと、1時間半弱。

普段の通勤時間と全く同じ時間で、だいぶあっけなく感じました。

福島駅から乗ったローカル電車:福島交通飯坂線は鉄オタでない自分にも十分楽しかったです。ちょっとレトロな店構えの商店が軒を連ねていたり、ピカピカ緑色に光る夏の稲穂が風に揺れるさまを車窓から楽しみました。

(1)福島駅で飯坂線に乗り換え。

(2)飯坂線の車内。のれん、かわいい。

(3)飯坂線車窓より。★は何?

(4)飯坂温泉駅があらわれた!

先に荷物を宿に置いて散策しようと思い、今日泊めていただく「なかむらや旅館」へ。

駅から歩いて5-6分。アクセス良し! 移動手段が「歩き」主体の旅行者にはうれしいです。

途中、観光案内所で「ウォーキングマップ」をゲット!これが基本。これさえあればあとはどうにかなります。

(5)なかむらや旅館外観(その1)

(6)なかむらや旅館外観(その2)

「なかむらや旅館」は、金ひげ先生が宿を選ぶ際の条件:「6畳一間」・「風呂トイレ共同」・「いわくつき」のすべてを満たす優良物件で、創立はなんと江戸時代。建物、館内の階段や調度品は長い間大事に使われてきたものばかり。チャラい宿には決して真似できない落ち着いた空気が漂っていました。

(6)時を経て、つやと丸みを増す階段。

何千人の人が行き来するとこのようになるのでしょう?

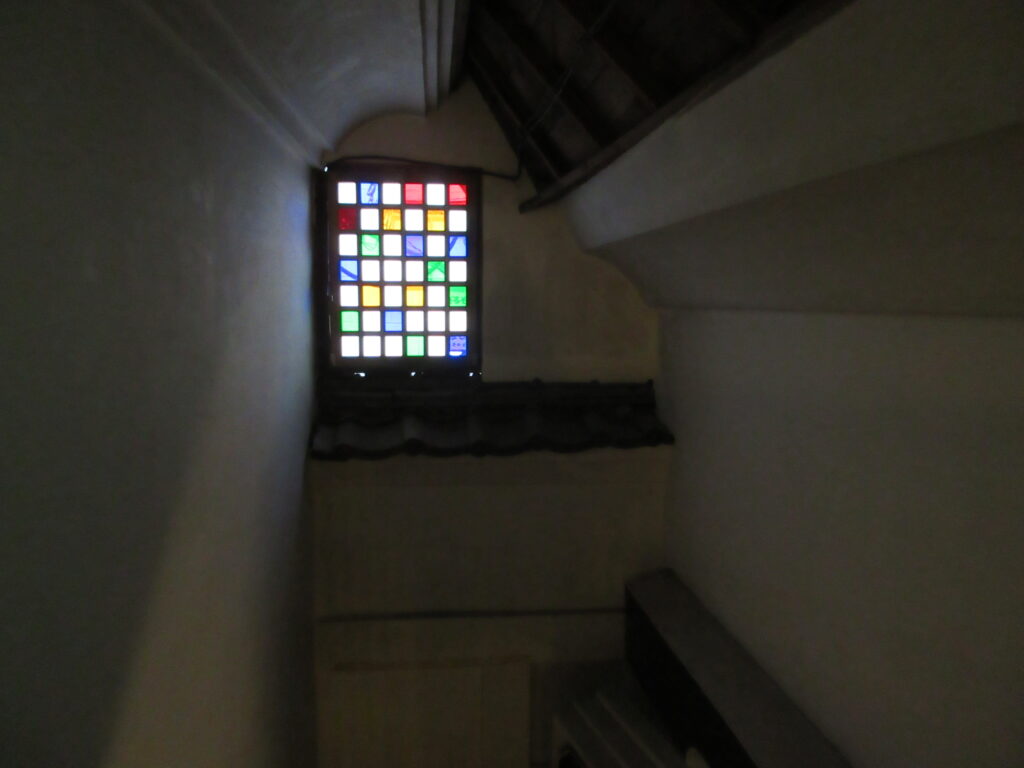

(7)元々蔵として使われていた建物を宿に転用したものと思われます。蔵の空気取り窓に洒落たステンドグラスがはめ込まれています。

(8)今回泊まった部屋が右の障子の部屋になります。

じっと見ていてください。向こうの角から顔を出しますよ。ざしきわらし・・・が。

(9)階段の右がトイレ(厠)、正面が「かおあらい処」。

かおあらい処は米櫃(こめびつ)を保管するための部屋で、長年「開かずの間」だったそうです。

(10)厠。個室の下側はすりガラス。上部にはらんまのような彫刻が施されていました。

(11)宿の入り口を内側から見たところ。表は猛暑でも、宿の内には涼やかな空気が漂います。

「なかむらや旅館」の女将さんに挨拶し、荷物を預け出かけることにしました。

東京と比べて少しは涼しいかも、と思っていましたが、いやはやまぁ、酷暑でしたね・・・。

宿から5キロほど先にある「天王寺穴原湯」という場所を目指すことにしました。理由? えーっと・・・名前が何となく気になったからです。えへっ。

(12)清流沿いの道を山に向かって進みます。女将さんの話だと川沿いを伝って街中までクマさんが来ることがあるそうです。

蝉の声がすごい・・・。

(13)暑いけど景色良くて気持ちいー。台風が行ったばかりで普段からきれいな山の空気がさらに澄んでいました。新緑もきれいですが、容赦ない夏の緑もとても美しいように思いました。

(14)道沿いにリンゴの木がたくさん植わっています。

(15)りんごさん、アップ。ちょっと赤くなってますね~。

(16)稲も真夏の陽を受けて、すくすく成長中。豊作だと良いですね!

・・・と、目的地:天王寺穴原湯は突然現れました。

立ち寄り温泉とかなんですかね? 興味津々。

へぐっ!

・・・少し歩いたところに立ち寄り湯を見つけ、「天王寺穴原湯定休日ひとり残念会」を開催しました。

炎天下を長時間歩いた身体に、冷えた瓶ビールがしみわたります・・・。

お通しに出てきたのは「揚げそば(左)」と、福島の郷土料理「いかにんじん(右)」です。

いかにんじんはするめいかと人参を細切りにして、醬油とざらめの汁につけたものです。後で書きますが、宿の夕食に出てきたおかずも、するめいかのような保存食を地元で取れる新鮮な野菜と組み合わせた料理が多かったです。非常に私の口に合いましたが、きっと、福島の郷土料理はこういうものが多いんじゃないか、と思いました。

(17)調子が出てしまい、休憩時間を急遽延長・・・一人旅のいいところはまさにココです。誰にも気兼ねなく好きなものを飲み食いできるし、気に入った景色を好きなだけ見れます。

もう一か所、ちょっと遠かったですが、歩いて「医王寺」まで行きました。

理由??・・・う~ん、やはり名前が気になったからです。てへっ。

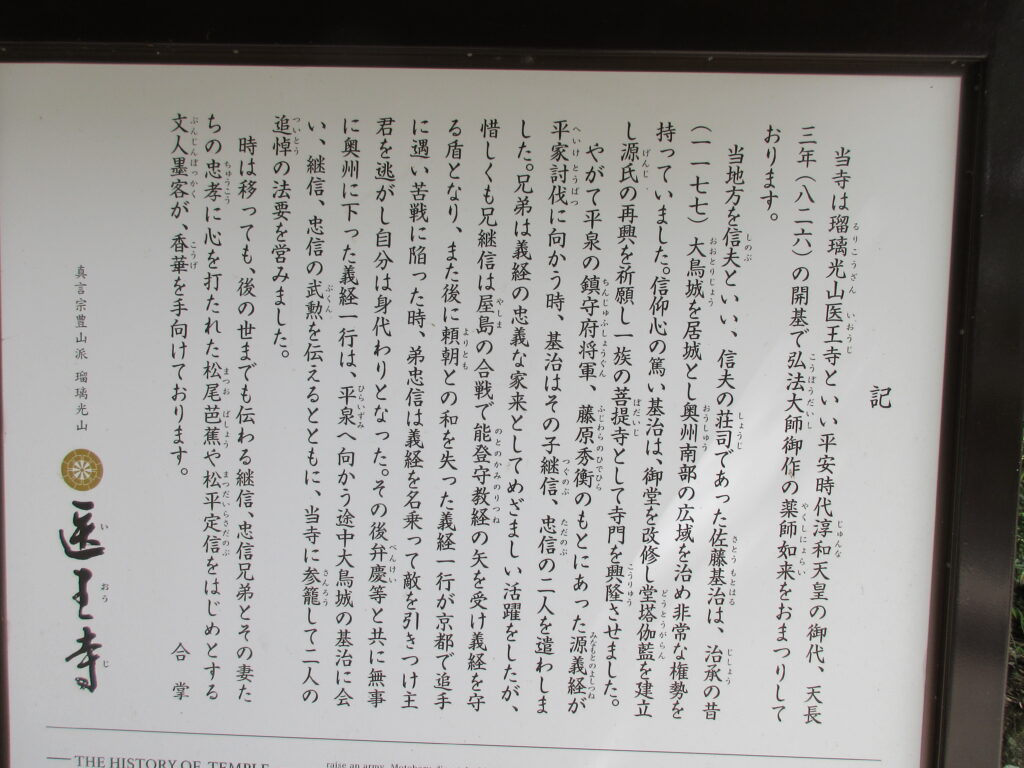

医王寺の由縁に関する説明です。ちょっと感動するので目が良い方は読んでみてください。

(目が良くない方はお寺のHPをご覧ください)

医王寺→https://www.iou-ji.or.jp/

大事に育てた二人の息子が、主君である源義経を守るために命を落としましたが、忠義に尽くした二人の子供を父親(佐藤基浩)は、悲しみを押し殺し、一族の誇りとして捉えた姿が目に浮かびます。

佐藤氏の生きざまに感動した多くの著名人が、後世この史跡を訪ねていることも納得できました。

何か医術に関連した史跡かと思い訪問した「医王寺」は、期待と違いましたが、思わぬ収穫でした。皆様も飯坂温泉に行ったらぜひ寄ってみてください。

一日さんざんほっつき歩き、足の裏にマメができて痛くなってきたのと、医王寺の途中から空がゴロゴロ鳴り始めていたので、一路「なかむらや旅館」に戻ることにしました。この日歩いた距離はこの時点で17 kmほどでした。足いてー。

医王寺からなかむらや旅館は結構距離がありました。でも見えてきましたよ~♪

宿に戻ってそっこー、お風呂。

温湯(あつゆ)だけど、ものすごく身体に滲みるお湯です。とても澄んだお湯で単純泉のように思いましたが、とにかく温まります。自分は熱めのお湯は苦手だったのですが、ここのお湯は非常に気に入りました。もちろん、「かけ流し」ですよ! 風呂から上がり部屋でビール飲んだら、ちーん、ハイッ、終了です。おっと、泊まった部屋の写真が未だでした。「好きなヒトにはたまらない」造りとなっております・・ぜひご覧ください。

(25)私の好みにピタリの客室。ひじょーに落ち着く・・・テレビありましたが、一度もつけませんでした。

18時キッカリ、夕食を運んできてくれた女将さんに起こされました。

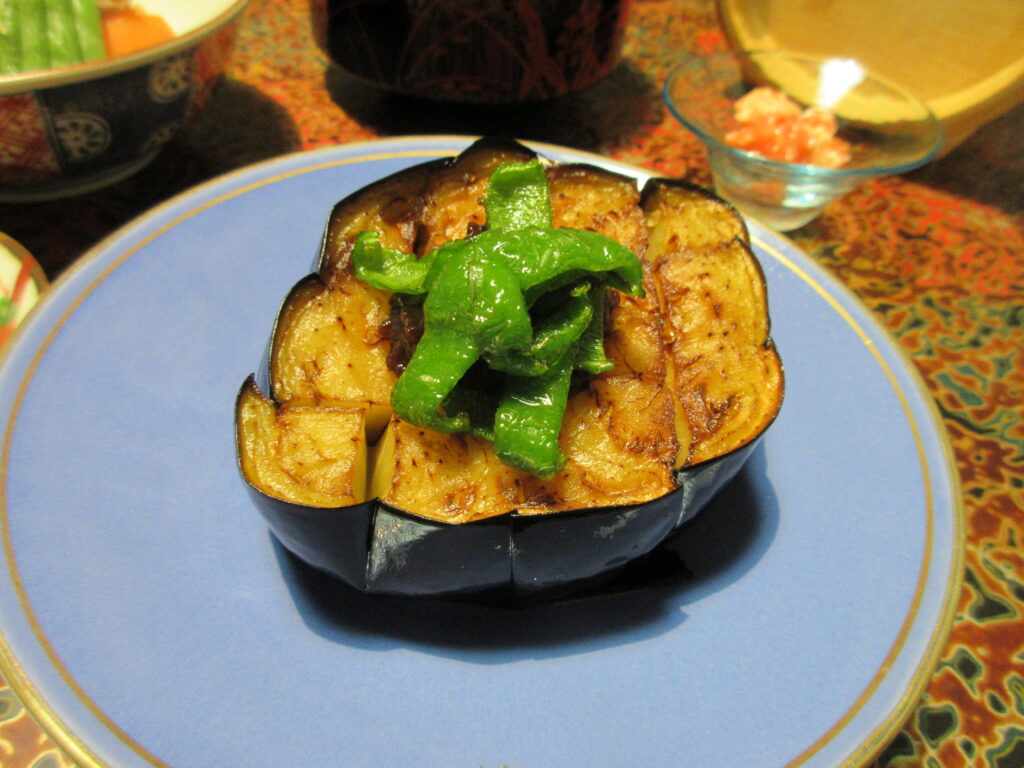

もう米茄子・おくら・枝豆等々の地元野菜が素晴らしく美味かったです!

また、宿特製ニラ醤油をかけた湯豆腐は、思わず「うーん!」と声が出ました。だって素晴らしいんですよ!ホント。これどうやって作るんでしょう? ニラ醤油。何にでも合いそうです。

(26)これで全部ではありません。この後「おいしいものマーチ」が始まります。

(27)うなぎ蒲焼&「なかむらや旅館」伝統の米茄子田楽。トビキリです・・・よ。

翌朝、チェックアウトする際に大女将&女将としばし話をしました。

飯坂温泉は福島第一原発からかなり離れているにも関わらず、未だ完全にはお客さんが戻ってきていない、とのことです。今回ご紹介したように福島には素晴らしいヒトと文化、食事、景色が揃っています。本ブログを見ていただいている方は、何がご自身の健康に良く、何が良くないのか、科学エビデンスに鋭敏な方だと思っております。ぜひ福島をご訪問ください!きっと何か素晴らしい出会いがあると思いますよ。

今回の「いじりこんにゃく福島旅」2日目は、福島の伝統医療などに関する取材をしました。

その中身についてはまた改めてご紹介させていただきます。

*あ、タイトルにつけた「いじりこんにゃく」は福島の方言で「ひじょうにかわいい」という意味だそうです。明日から使ってみてください笑。

2024/8/12

「金ひげ先生 旅に出る」ブログ更新お休みします・・・

明日から8/18まで、生まれて初めての福島旅に行ってきます。

会津地方には古くから独自の伝統医療があるほか、素敵な温泉もいっぱいあるので、「温泉療法」してきますよ!私は”ひなびた宿”が超絶・大好物なんです。

今回ももちろん、こだわり条件は「6畳一間・風呂トイレ共同・いわくつきの宿」です。

それでは、また来週お会いしましょう!

・昨年宿泊した薬研温泉。「薬研」という名称もいいが、宿のご飯が素晴らしかった。おばちゃんが自分で取った山菜やキノコをふんだんにいただきました。

・薬研荘のお部屋。この感じがたまらない! 6畳間に布団しいて寝るのが最高すぎる。

・薬研渓谷。ヒバの木がたくさん生えていてフィトンチッド(木や葉が発する揮発成分:吸うと心が落ち着く)に満ちています。

2024/8/12

潜在化している「やめたい」支援で 喫煙率3.9%まで下がる 東北大准教授らが発表

本年度から始まった政府の健康づくり計画「健康日本21(第3次)」は喫煙率低下の目標を2032年に112%としている。だが、潜在化している禁煙希望者が禁煙に成功すれば喫煙率は3.9%まで下げられるとする研究結果がまとまった。大阪みなと中央病院(大阪市)の杉原正将医師と田淵貴大東北大准教授による研究で、日本衛生学会英文誌に発表した。杉原医師らは2021年に喫煙者約5,000人を対象に、禁煙の意志についてインターネットを介して調べたデータを分析した。その結果、禁煙したいと思っている人の割合は喫煙者の40.6%、過去に禁煙したいと思ったことがある人の割合は36%だった。計76.6%の人たちを支援して禁煙が実現すれば、現在の日本の喫煙率16.7%は3.9%に下がるとした。これはオーストラリア(2030年に喫煙率5%以下を目標にしている)や米国(2030年に6.1%を目標)の目標値と遜色ない数字だ。「喫煙者の大半はたばこをやめたがっているか、過去にやめたがっていたことが分かった」と杉原医師。禁煙を諦めた人への支援には、屋内禁煙の徹底や値上げなどの対策が有効だと指摘する。加熱式たばこの利用者では、過去に禁煙したいと思ったがやめられず、禁煙を諦めている人が多いことを示唆する結果も得られた。田淵准教授は「せめて害を減らそうと加熱式に切り替えた可能性がある。だが、加熱式の方が害が少ないという証拠はなく、加熱式の犠牲になっていることがうかがえる」と話す。

(金ひげ先生コメント)「禁煙は愛」。日本医師会が掲げる禁煙対策の必要性について掲げたキャッチフレーズです。どこの企業でも禁煙支援の施策が推進されていると思いますが、私が勤務する会社では、ヘビースモーカーで有名だった部長(⇒スーツと口臭が常にタバコの残り香で同じ職場の女性たちから超不評)を禁煙対策委員長に任命し、半ば無理やり禁煙させたほか、役員以上は社内は勿論、自宅を含む社外でも喫煙不可。一般社員はお昼休み等就業時間外でも会社にいる間は喫煙不可・・・と喫煙者には非常に居心地の悪い環境になっています(余談ですが私はタバコを吸いません)。

女性下着メーカーとして有名なトリンプインターナショナルジャパン社では以前からとても強力な禁煙への取り組みを進めてきたことで有名です。例えば、社員が禁煙を宣言すると、3万円の報奨金が出るそうです(禁煙宣言する際は本人のみでなく家族の同意が必要)。ここまでは普通ですが、もし、禁煙宣言した社員が喫煙しているところをほかの社員が目撃し、人事部に密告すると「社員の健康管理に貢献した」と評価され、密告者に1万円の報奨金が出るそうです。一方で、”宣言やぶり”の社員には6万円の罰金が待っています(怖)。一度禁煙宣言を破ると再挑戦するのに障壁が設置され、部長職以上が出席する会議で承認されないと再挑戦できないとか・・・なかなかキビシー会社ですよね。

ちなみに害ばかりが目立つタバコに(健康上)何かメリットはあるのか・・・と調べてみましたが、とにかく徹底的に叩かれまくっている感じでした(=良い効果は皆無といってもよい)。喫煙者150人に聞いた「喫煙によるメリット」は大体以下の通りだったようです:

・気分転換、リラックス、ストレス解消(最も多い)

・コミュニケーションツールになる

・ほか

2024/8/10

歩いて健康 医療費抑制 八幡市事業 ポイント制人気 3年で「2億6千万円効果」

日々の歩数や健康診断の受診でポイントがたまる八幡市の事業で、参加者の医療・介護給付費の総額が非参加者と比べ、3年間で約2億6600万円抑制できた、との推計を市がまとめた。健康増進や支出削減に効果があったとして、本年度からより参加しやすいルールに変更して実施している。事業は「やわた未来いきいき健幸プロジェクト」。医療・介護給付費の削減を目指し、2019年度に5年計画で全国4市町と連携して始めた。国の補助金も活用した。参加者は専用の計測器で定期的にデータを送信。1日ごとの歩数や健康診断などへの参加でポイントがたまり、図書カードやクオカードに交換できる。お得感から人気が集まり、23年度末時点で約4800人が参加した。市は外部企業に調査を依頼。19~21年度の参加者のうち医療・介護費を確認できる934人と、非参加者で年齢や医療費がほぼ同じ2798人について、費用の変化を調べた。

その結果、22年度時点での医療・介護費は、19年度から参加した65~74歳が1人あたり約19万円、75歳以上は約43万円の抑制効果が見られた。20、21年度からの参加者も抑制できていた。効果の大きい65歳以上の参加者は3年間で計約1400人で、抑制額は計2億6600万円と推計。3年分の事業費は計約1億円で抑制額が上回った。国の補助金は23年度で終了したが、市は「効果が高い事業」として引き続き実施。市の財源で賄うため、1年間でためられるポイントの上限を6千から4千に変更し、PR事業を縮小するなどして経費を減らした。

より気軽に参加できるよう、ポイント付与の最低歩数を75歳未満は1日7千歩から5千歩に引き下げた。市によると5千歩以上で健康に効果が出る調査結果があるという。市健康推進課の担当者は「医療や介護にかかる時期を遅らせることは、参加者と市にとってメリットがある。事業に参加してもらい、健康で過ごしてもらえる時間を少しでも長くしていただければ」と話す。

20歳以上の市内在住・在勤者が対象。初回参加時に千円が必要。アプリを使った参加もできる。インターネットの専用フォームや郵送、同課の窓口で申し込む。

(金ひげ先生コメント)8/8にも描きましたが。IT技術による医療の効率化・低コスト化はまさに喫緊の課題ですね。「予防に勝る治療なし」が徐々に大きな流れになってきているのが実感できます。自身の健康増進に取り組んだ市民に景品や商品券を出すアプローチは、この記事の八幡市のみでなく、あちこちの自治体で実施されていますが、(規模こそ様々ですが)概ね医療財政の低減に貢献しているようです。今後もさらに大規模な取り組みが行われると思います。単純ですがこの方法は健康意識レベルの高いヒトだけでなく、「無関心層」と呼ばれる健康リテラシーのあまり高くない人々(実はこの層の人々が最も健康リスクが高い)も、対象にできる点でとても優れています。

2024/8/8

「世界最高の仕事」に殺されないために…4人の著名レストラン評論家が実践する「必死の健康維持法」(少々長いですが面白い記事です!)

米「ニューヨーク・タイムズ」紙で、12年間レストラン評論家として活動したピート・ウェルズは7月16日付の紙面で、健康の悪化を理由に仕事を離れると公表した。それはおおむね、日常的に飲食店で暴飲暴食を繰り返した副作用だという。

健康診断を受けたあと、「私のコレストロール数値、血糖値、高血圧の数値が目を疑うほど悪かった」とウェルズは書いている。「前糖尿病、脂肪肝、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)といった用語が飛び交った」。そして「病的な肥満になっていた。このままではいけないことはわかっていた」と続けた。

レストラン批評は「世界最高の仕事」ともてはやされがちだが、この仕事がもたらす健康リスクを当の批評家たちはどのように軽減させているのか。著名な女性のレストラン評論家4人が、英「ガーディアン」紙にその裏側を明かした。

①「この仕事は人を殺す」グレース・デント(英「ガーディアン」紙 レストラン評論家)

大量のポメ・ドフィノワーズ(フランス・ドフィネ地方のジャガイモのグラタン)とクロテッドクリームを前にして、私は毎日、生き続けるために戦っている。「私vsカスタードプディングの戦い」「私vsいつまでも終わらない食事のチャンスとの戦い」「私vs眠くて年をとった女のメタボリズムの戦い」。

レストラン批評は、世界最高の仕事。文句は言えない。でも、この仕事は人を殺す。でも、それに触れるのはちょっとしたタブーだ。口に出さなくても、フードライター仲間はみんな、それを知っている。

でも私は同僚たちがでっぷり肥えて、どんどん病気になっていくのを見てきた。駐車場に停めた車からレストランのテーブルまで歩くのも、地方鉄道の駅からちょっとした坂を登るのも苦労するようになり、しまいには仕事ができなくなって、死ぬ。誰もが「なんて悲しいんだ、あんなにいいヤツだったのに」と口にしつつ、編集者に履歴書を送りつける。

私の体重が一定だったことはない。膨らんだりしぼんだり。でもいまは英国サイズの10(日本基準ではM)の服が着られるように、毎朝6時に「ハッピースケール」というスマホアプリに「体重測定の時間です」と教えてもらっている。私はその声に従って、電子体重計の上に立つ。ずっと罵り言葉を叫びながら。これのどこがハッピーなんだか。

たとえば先週の土曜日。朝食は中東のメゼ(デーツとクルミのパン、シャクシュカ)、ランチはソマリア料理(パスタとライス付き)で、ディナーはウズベキスタン風ダンプリング。12時間弱で合計4000キロカロリー。

帰宅すれば、オーダーメイドのベイクウェルタルトブラウニーのギフトボックスが届いている。だから1日最低10キロは歩き、ウェイトリフティングもする。そして、ここ3年はお酒も口にしてない。以前はレストランに行くたびに、支配人からマルティーニが送られてきたけれども。

すごく大事なことを教えよう。それは、見知らぬ人から小さなプレゼントを押し付けられたときにどう断るかということだ。少なくとも新たな送り先を見つける方法はあるから、それを学ぶべき。私は食品シェアアプリの「Olio」を使っている。ほんの少し味見したら、残りはほかの人にお譲りすればいい。

最近は、食欲旺盛なお決まりのディナーデートの相手がいるときしか料理評は書かない。チャールズ、ヒュー、そしてトムには感謝しないといけない。なんら気兼ねすることなく、11皿の料理を試食させてくれ、残ったものはすべて平らげてくれる紳士方。私にまだ両方の足がついているのは、彼らのおかげだ。

こうして1日か2日、ごちそう三昧したあとは、強制的な断食に入る。絶不調な日は、巨大なモルモットみたいに家のなかをうろついて、水とオーツ麦とシード類で生き延びる。

それでも時折、食器棚の前に立って製菓用チョコレートをつまみ食いすることはある。いずれにしても世界最高の仕事であることに変わりないし、これからもずっと続けるつもりだ。きっと死ぬそのときまで続けているはず。

②「家ではベジタリアン向けの食事」チトラ・ラマスワニ(スコットランド版「タイムズ」紙 レストラン評論家)

それがやってきたのは、4年間、大量に食べ続けたあとのことだった。腹部に猛烈な、さしこむような痛み。腹部から背中にかけて、いたるところに激痛が走ってどうしようもなかった。

CTスキャンの結果を見た医者から、急性憩室炎と診断された。どうやら私は大腸に小さな袋をいくつもぶら下げて生きてきたようで、45年目にしてついにそのひとつに何かが詰まったらしい。袋は細菌に感染して腫れ上がり、破裂して、体のなかは感染症の巣窟に。それから5日間は、大腸疾患病棟のベッドの上で過ごすことになった。

病室に入って私が最初に尋ねたのが、「仕事を辞めなければならないでしょうか?」だった。そしてちょっとうつむいて、「私はレストランの評論家なんです」と小声で告げた。すると、医者は明るくこう返した。

「そうでしたか。心配する必要はありません。良くなりますから」

そして、「2週間ほど仕事を休んでください。繊維質の食品を多く摂取し、消化の悪い食品を避け、アルコールと赤身肉とコーヒーも控えるよう注意してください」と言われた。ようするに、中年にさしかかった私たちの多くが、不安に駆られて試みては失敗を繰り返していることをせよ、と言われたのだ。

入院騒動にいたるまでの2週間は、とにかく詰め込みすぎの2週間だった。エジンバラでは、1度のみならず2度もテイスティングメニュー評を書いた。その2つで30のコース料理だ。

鞍下肉の脂を精製した獣脂キャンドルの溶けたソースに浸った子羊肉、ジュニパーで味付けしたマトンが埋めこまれたグジェール(チーズを混ぜたシュー皮)、乾燥熟成させたターボット(大型ヒラメの一種)とキャビア、茶碗蒸し、ケイパーベリーを散らしたラミネートブリオッシュに……もうやめよう。

レストラン批評には多くの約束事がある。ひとつは、口にした美食すべてを長々と語らないこと。赤身肉を「口のなかでとろける」と表現しないこと。そして最大の約束事は?──それは、レストラン批評家としての苦労は絶対に口にしないこと。いやはや。

私は自分の仕事が大好きだ。私のように毎日、朝昼晩と3回も幸せになる機会があるという事実にときめきを感じるのなら、それはあなたにとっても間違いなく世界最高の仕事になるだろう。自分で自分の命を縮めたくてやっているわけではない。

では、そうならないようにするにはどうすればいいのか? 家ではシンプルで繊維質の多い、ベジタリアン向けの食事をすることだ。私がレストラン批評をするのは、たいていランチ。幼い子供がいるから、というのが表向きの理由だが、アルコールは飲まない派(飲んでもたしなむ程度)なので。それに、どこでも歩いていく。出された食事は完食しない。空腹時は、批評を書くのが難しくなるので避けている。

③「炭水化物は減らして、マルティーニとチーズで生きている」フェイ・マシュラー(英「タトラー」誌 レストラン評論家)

私がレストラン批評の道に入ったのは1972年のこと。タブロイド紙「ロンドン・イブニング・スタンダード」が、この仕事に革新を起こしたクエンティン・クルー(1922-1998)に代わるレストラン批評の書き手を求めていて、彼らの選考に合格したからだ。そのときの“賞品”が、3ヵ月間のライター契約。その仕事を辞めたのは、48年後の2020年で、いまは雑誌「タトラー」でレストラン批評を書いている。

こうしていまだに現役でいられて幸せだ。ちっとも飽きないのだから。飽きるどころか、個性的なレストランは増え続ける一方。思わずひれ伏すような店、困惑させられる店、ギョッとさせられる店、意表を突かれるような店、感動を覚える店……まさしく多種多様だ。

最近、かかりつけの消化器科医から、胃の超音波検査を受けるよう勧められた。ジェルを塗られてぬめぬめした腹の上をセンサーが移動しているあいだに交わすたぐいの、とりとめのない会話を女医さんとしていたとき、「ここのところどうも食欲がなくて」と切り出した。

するとあまりにそっけなく、「もう充分に食べてきた、ということではないかしらね?」と切り返された。否定はできないけれども。でも私たちは生きていくために、毎日たらふく食べなければならない。こんなこと言うと、皆さんは「なら自分もレストラン評論家にはなれそうだ、いやなるべきだ」って思ってしまうんだけどね。

私は79歳だが、年をとってくると食が細くなりがちだ。だから、なるべく栄養のあるものを意識して摂るようにしている。近ごろのレストランは、健康的な食事と食材調達の方法に気を配るようになってきているから、この点でも助かる。

家にいるときはトーストが口の慰め。トーストにはほとんど何でも載せる。おやつは生のナッツ。とくにクルミと、メジョールデーツで小腹を満たす。ありがたいことに私は甘党ではないので(ワインに含まれている糖質を除けば)、レストランではたいてい連れの人にデザートを頼んでもらい、それをひと口つまむ程度で済ませる。

近年、取り入れているのが断食だ。いまや断食は、世捨て人や奇人変人に限らない。朝食を抜けば、「インターミッテント・ファスティング(概日リズムに従って一定時間絶食し、特定の時間帯にのみ食事をとる断食法のこと)をしているのでね」と言われる時代だが、医学番組プロデューサーとして長らく活躍し、残念ながら6月に亡くなったマイケル・モズリー(1957-2024)が指摘したように、これは一定の体重を維持するための現実的かつ実現可能な方法なのだ。

でも、運動のほうは嘆かわしいかぎり。先日、レストランの階段から落ちて、背骨の一部を骨折してからはとくにだ。ちっとも酔っていなかったのに。これは痛手だった。

我が親愛なる友人で、レストラン評論家仲間だった故マリナ・オローリンからは、「炭水化物には気をつけているようだから、あなたはマルティーニとルブロションチーズで生きているとだけ言っておきましょうか」と言われた。当たらずとも遠からず、といったところだ。

④「ビールを夕飯の代わりにするのをやめた」レオニー・クーパー(ロンドン「タイムアウト」誌 フード/ドリンク担当編集者)

私はフルタイムのレストラン評論家になってまだ2年にもなっていないので、食を生業とする壮大な計画においては、まだまだ駆け出しのひよっこだ。それでも最初の12ヵ月はほとんど毎晩、外で食事をしていた。

最初に手掛けた大きな仕事は、雑誌「タイムアウト」が毎年発表する「ロンドン最高のレストラン50選」の全面改訂。そのためランチとディナーで1日2回、サラダバーはいっさい口にせず、ひたすらお店に出向いては食事をとる日々。いずれも食べごたえのある、クリーミーな塩分たっぷりの料理だ。残すのは失礼になるので、ほとんどワインで流し込むようにして食べていた。

大好きなロンドンの街を、文字通り「食べ尽くす」のはなんともスリリングな経験だった。でも、年が明けた頃を過ぎたとき、ジーンズはいよいよキツくなり、おなかも丸々と出っ張るようになってきたのだ。1年間の集中的に食べ続けた生活は、間違いなく私の体に影響をおよぼしていた。

何か体に良いことをしなくては、ということで手っ取り早く思いついたのがランニングだった。そして、最低でも週に4日は走ろうと決めた。でもひとっ走りしてもとても爽快な気分にはならず、たくさん走るのはもっとイヤだった。それでも、なんとか続けていた。

ところが数週間前、ジョギング中に足を滑らせて頬骨とおしりを強く打ち付けてしまった。目の下には青あざが、おしりにはハレー彗星みたいな形の打撲傷ができた。もう走らないという、これ以上ないくらい完璧な言い訳になったわけだ。それにちょうど折よく、「寝ながらできるフィットネス」という売り文句に誘われて、リフォーマー・ピラティスを始めたところだった。目下、週に3回のセッションが、私にとってフィットネスへの近道となっている。

また、動脈の内側に仕掛けられた起爆装置を無効化するための別の試みとして、お皿に盛り付けられたものすべてを食べないようにしている。でもこれは難しい。なぜなら1)非常に美味である可能性が高い、というかそもそもお金がもったいない。2)せっかく用意してくれた料理を半分残していく料理評論家を見るシェフに、申し訳ない気持ちでいっぱいになる。料理が気に入らなかったからではない。死なないためには、こうするしかないのだ!

いずれにしても10年前、音楽雑誌「ニュー・ミュージカル・エクスプレス」の記者をしていた頃と比べれば、いまのほうがはるかに健康的だ。5つの案件を掛け持ちして、ディナーがパイントグラスのビールにすり替わったり、つまみくらい自分に奢ろうと、チーズ風味のポテトチップスを夜中の11時30分に口にしたりするほうが、はるかに体に悪い。

いまでは空きっ腹にアルコールを流し込むことなんてほぼないし、トレイいっぱいに並んだギネスビールよりペットナット(フランス産ナチュラルワインのスパークリングワイン)のほうがずっと体に良い。すでに高コレステロール体質なのかもしれないが(実は怖くて測っていない)、二日酔いだけは確実に減っている。

(金ひげ先生コメント)とてもユニークでちょっと洒落た文章で書かれていますが、レストラン評論家って大変な仕事なんですね・・・信じられないような「非健康的」な料理が色々出てきましたね。『鞍下肉の脂を精製した獣脂キャンドルの溶けたソースに浸った子羊肉』って、どんな料理だろう・・・ブタの背脂を焼き豚にどっぷりまぶす感じでしょうか。

フレンチビストロで出てきた「フォアグラハンバーグ」。

2024/8/7

健康的に痩せる! ランニングの効果を最大化する5つの習慣

ランニングは、健康を維持しながら体重を減らすための素晴らしい方法の一つ。しかし、効果を最大限に引き出すためには、ただ走るだけではなく生活習慣の改善も欠かせない。今回は、さまざまなランニングの楽しみ方を提案するRuntrip編集部に、ランニングと一緒に取り入れたい「健康的に痩せるための5つの習慣」について話を聞いた。

1. 7時間以上の睡眠を心がける

ダイエットの効果を高めるためには、質の良い睡眠が欠かせない。Runtrip編集部は、毎日7時間以上の睡眠を確保することが重要だと語る。「睡眠時間が短いと、グレリンという食欲増進ホルモンが通常よりも15%増え、逆に食欲を抑制してくれるホルモンは減ってしまうという実験結果があります。つまり、睡眠不足が過食の原因になってしまうんです」また同じトレーニングをしている場合でも、睡眠が不足していると筋肉が減りやすいという実験結果も出ているそうだ。「忙しかったり、付き合いもあったりすると難しいことですが、なるべくしっかりと睡眠を取ることを意識できるといいですね」

2. 朝のランニングで代謝の良い状態をつくる

体重を減らすという観点からすると、ランニングは朝にする方が効果的だという。

「理由は2つあって、まずは脂肪燃焼率が高いこと。朝起きてすぐはエネルギー源であるグリコーゲン(蓄えられている糖質)が枯渇している状態なので、代わりに脂肪を燃やしてエネルギーにしていきます。2つ目は、代謝の良い1日をスタートできること。朝に体を動かすと、その後5〜6時間は代謝の良い状態が続いているそうなので、活動量の多い日中をそのゴールデンタイムに収めるようにするという意味でも、朝のランニングがおすすめです」

3. 毎食30分前に500ミリリットルの水を飲む

「1日に1.5リットルの水を飲むだけで、12週間後には平均で4.3キロ体重が減少したという実験結果があります」と語るRuntrip編集部。ただ、この実験にはあるポイントがあるという。「ポイントは、毎食30分前に500ミリリットルの水を飲むこと。水を飲んでから食事をとることで、過食を防ぎつつ、食後の血糖値の急激な上昇が抑えられて、結果的に脂肪がつきづらい体につながります」

4. 夕食は19時までに食べ終わるのがベスト

そして「可能であれば、夕食は18時や19時には食べ終わっているのが理想です」とRuntrip編集部は続ける。「BMAL1という体内時計を機能させるタンパク質があるのですが、これには脂肪の蓄積を促すという特徴もあります。そのBMAL1が最も活発になるのが22時〜2時。そのため夕食を早い時間に食べて、22時にはできるだけ消化吸収が終わっている状態をつくれるといいですね。ただ、仕事の関係などでその時間に食べるのは難しいという方もいらっしゃると思うので、できるときに実践するくらいの意識からはじめるのがよいでしょう」とアドバイスする。

5. タンパク質を毎食バランスよく摂取する

基礎代謝を上げるには筋肉量を増やすことが大切。そして、筋肉量を増やすにはやはり「タンパク質の摂取が欠かせない」とRuntrip編集部は語る。「日本人の食事摂取基準というものがあって、一般の人が1日に必要とするタンパク質は、体重1キロあたり0.8グラム。例えば、体重60キロの人だと1日48グラムで、これは卵に置き換えると7.7個分になります。

さらに、ランナーをはじめとした運動をする人の場合はさらに多く、体重1キロあたり1.2〜2.0グラムが目安とされています。タンパク質は1回で摂取できる量に限度があるため、まとめて摂れないというのも気をつけたいポイント。体重1キロあたり0.25〜0.3グラムが目安で、体重60キロの人だと1回の食事で摂取できるのは15〜20グラムまで。つまりは毎食バランスよく食べることが大切で、ほかの4つのポイントもそうでしたが、まさに習慣と言えますよね」

十分な睡眠、朝のランニング、水分補給、早めの夕食、バランスの取れたタンパク質の摂取と、5つのポイントを教わったが、健康的に体重を落とす一番のコツは、ランニングと一緒で「続けること」なのかもしれない。まずはどれか一つでも、できるところから取り組んでみるのがよさそうだ。

(金ひげ先生コメント)私も週3くらいで朝、走っています! もう10年くらい続けているでしょうか。それでも決してスリムな体形ではなく、メタボ検診にもしっかり引っ掛かっています。お医者さんからは「酒やめればすぐ戻るよ~」といわれますが、そこがなかなか難しい。一度試しに一か月程度断酒してみたのですが、確かに痩せました・・・でも、なんかいつもエネルギーが足りていないみたいになってしまいましたが。きっと、この記事にある「睡眠」、「水分摂取(1.5リットル)」、「タンパク質」が足りていなかったんだと今実感しました。特に水とタンパク不足だったと思います。

コメント